2025年5月7日凌晨,印度旁遮普邦巴廷达空军基地西北约20公里处,印度空军装备的"阵风"战斗机在返航途中被巴基斯坦一架歼-10CE发射的PL-15E超远程空空导弹击落,引爆了全球防务领域的热议。

法国方面透露,这架"阵风"正是出口印度的标号BS-001,即第一架交付印度的同型号机。

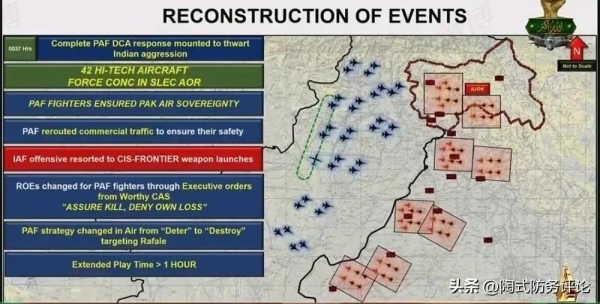

同日,巴基斯坦宣称共击落六架印度各型军机,其中包括三架"阵风"、一架苏-30MKI、一架米格-29、以及一架无人机。

不过,经过视频和坠毁残骸的现场核查,至少确认失去了"阵风"、幻影-2000和一架苏-30或米格-29。

这个事件突破了外界长期对"阵风"性能优越性的认知。

以往不少防务观察人士认为,印度空军获得的"阵风"在雷达、航电、短距作战表现等方面具有领先优势。

但本次空战暴露出,技术参数之外,战场态势感知与信息指挥系统才是现代空战胜败的关键。

这一点,在"阵风"惊现于自家机场门口被打掉,毫无反制、没有预警地遭到PL-15E命中,体现得淋漓尽致--几乎所有现场证据都印证了这起击落行动发生时间极短,对方根本没有任何反应时间。

分析经过,"阵风"要么是在归航准备降落时,被距离约100公里开外的歼-10CE突然锁定并发射PL-15E横扫,要么就是刚从机场起飞时就被对手雷达捕捉。

后者窗口非常狭窄,更大可能性还是印度战机完成任务返航途中遇袭。

PL-15E具备最大射程超过200公里,百公里以上对抗带来了巨大的先手优势。

此外,印度装备的"米卡"空空导弹射程最多在60至80公里区间,而更远射程的"流星"导弹直到事发时仍未交付。

因此,空战一开始,双方就在武器射程层面出现了代差。

令不少军事专业人士困惑的,并非"阵风"因武器性能短板被击落,而是为何在高度紧张、事关大规模军事对抗的环境下,印度空军的预警机和信息共享体系会如此失效。

事发后,巴基斯坦方面公布了截获的印军无线电通讯录音。

在谈判席上,这段用明语通联的过程成了防务界热议的槽点--数据链通信缺席,最先进战斗机编队接受地面预警与协同依靠传统无线用语。

"成员消失无法定位",指挥员的原话成了一句公式化无奈。

从实际配备情况看,印度确实名义拥有六架预警机,但其中只有三架以色列"费尔康"能投入高强度空战,一批自研Netra型号雷达探测能力有限,在前线常常成为目标。

而"费尔康"搭载的空情信息系统,只能通过特定格式数据链进行实时共享,法国"阵风"与俄式苏-30MKI、英制幻影-2000均存在兼容性缺陷,各型主力战机之间协同障碍凸显。

同时,面对歼-10CE的电子干扰优势和PL-15E导弹隐藏能力,印度预警机的作用极为有限。

即便战斗节点提前发现异常,"无线喊话"指挥方式也难以在短时间内完成目标锁定与规避指令。

消息发酵后,法国达索公司在官网展示的出口订单信息证实,标号BS-001"阵风"状态已调整为"销户"。

国际防务媒体普遍评价:过去一直作为欧洲顶级新世代战机代表的"阵风",首次实战折戟既是一次重创,更昭示传统平台优势逐渐被协同作战与感知体系拉开代差。

美国相关评论甚至直言,欧洲战斗机已丧失与中美最新产物角逐天平的资格。

相较之下,巴基斯坦主力ZDK-03型预警机搭载有源相控阵雷达,与歼-10CE全面数据链直连,还能实现300公里外远程对拦导弹动态引导。

歼-10CE发射PL-15E后,预警机不仅继承引导权,还保障了导弹在整个跃进过程中始终受控,大为增强精准打击和意外规避能力。

这种"机-机-弹三位一体协同",赋予了巴方PC-15E导弹极高战场价值,也让印度空军临阵"隐形",其实质成了信息战的落败。

事后,关于此次空战是否"公平"的话题不断被放大。

综合来看,这不仅是"阵风"与歼-10CE的直接对抗,更是体系、武器、信息融合能力之间的较量。

印度空军虽采购了技术水平领先的单机,却在指挥系统、弹药、战场感知等关键节点出现软肋。

"阵风"的先进雷达探测距离可达200公里,但如若配合薄弱,面对对手的压制和"看不见"的攻击,就只能成为靶标。

事件背后的深意在于,现代空战已不再是单纯比拼飞机与飞行员的年代。

一架优异的主力战机,离开高效的数据链与多平台协同,效果会在实战中大打折扣。

这也提醒所有关注国际军事的观察者--赢得制空权,并不是堆砌最贵武器单项指标,而在整体作战体系和借助信息化手段赢得主动权。

"阵风"在自家机场附近被击落,是个令人警醒的案例,也预示着全球空战格局的新一轮变革信号。