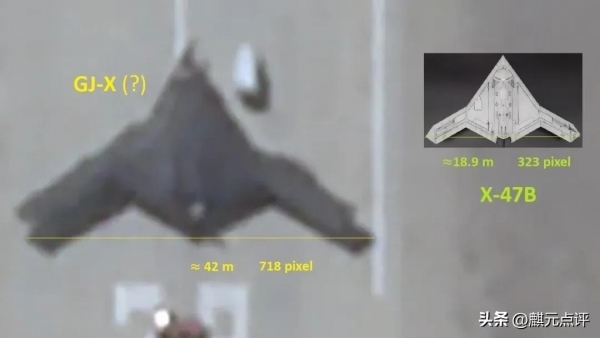

美国《战区》网站深夜放"大招",首曝中国西部一座大型机场上空出现巨型隐身飞翼无人机试飞。此前9月的卫星图已经露了馅,翼展大约42米、机长22 - 23米,大小介于B2与B21之间,被美媒评为全球最大的隐身飞翼无人机之一,国内军迷称为"无人版轰20"。

飞翼布局翼身融合、 无垂尾,天然更难被雷达发现,升阻比大、航程久。业内估算其最大起飞重量在50-80吨左右,机腹内置弹舱可能达15吨级,搭配远航时,单次飞行破万公里不夸张,已接近战略级打击平台门槛。

装载设想更具冲击力: 常规巡航导弹是标配,隐身状态下能舱内发射,"惊雷1"之类的大型高超音速弹道导弹也包含在考虑之中,这样一来就形成了"长臂"打击。无人机群静默渗透、 关键时刻开舱成建制投放,飞行员风险外移,任务更敢、更能做,"无人版轰20"称呼不再只是玩笑。

但是飞翼之路不好走,无垂尾俯仰滚转全靠襟副翼耦合过冲失稳,长翼展惯性大,指令慢。B2当年服役前飞控软件反复迭代试飞工程队长时间攻坚,这次稳定试飞说明飞控算法与传感器融合等"内功"撑住了。还有人提到了会采用类似"第二代飞翼"的思路,把飞机拉长一点来增加俯仰力矩,这样就可以让飞机既稳定又能灵活机动。

动力,外界觉得它用涡扇18:推力一般,不过体积小,可靠,维护成熟,十几小时没问题。配合高升阻比气动,哪怕接近90吨级,高空平飞也不费劲,四吨级就能撑着,油耗还合适,作战半径能摸到5000公里;挂上"鹰击18C"之类远程弹药,打击范围就冲洲际去了。

在体系作战中的位置很想象:可以是远程隐身打击平台,渗透到高风险区无人突防、精准打击,顺手干掉电子干扰;也可以是"外挂弹仓",与歼20搭档,由有人机指挥发射超大号弹药,解决战斗机弹舱少的短板,大幅度提升火力密度;还可以是隐身加油机或者通信中继,为前沿隐身机群补给和打通信息链路,在空中变成一个"隐形节点"。有人机、 普通的无人机,和巨型隐身飞翼,三重协同,分工更细,弹性更大。

从试飞到上阵还是有很多关口要过。大型无人平台的控制链必须超级稳定,冗余也要超级充足,远航时候卫星链路依赖很深,抗干扰能力也是硬指标,被对方压制住的时候就要靠自己了。地面保障同样苛刻: 长跑道,封闭机库,专项维护,隐身涂层养护,这些都是体系工程;机队一多起来,后勤压力就会上升。再说隐身不是"免死金牌",对方要是布置起密不透风的地空火力网,再加上预警,反隐身雷达,电子战等等,低可探测并不能保准安全突破,必须把电子支援,侦察,诱饵之类的东西拉平,依靠体系来突防。

这一次的试飞就是一个信号,中国空军的重点正在从"看家护院"转向"走出去、打得远"。过去轰6K带巡航导弹,能打但载弹量小,突防差,巨型隐身无人飞翼扩大了工具箱,既可以在不把飞行员置于危险的情况下压制对手敏感区边界动作,也可以在队形中做信息、油料、火力的支点。隐身、 无人、体系串联之后,打法就会"长出翅膀"。

它不"抢了轰20的戏"。一个是拳王,一个是长臂,叠加才稳。更重要的是,这本身就是试验场,把人工智能、自主控制、有人-无人塞进去,边飞边练、边练边改,最后出个能打的算法、一套可量产的流程。这些"看不见"的积累,关键时刻比一枚导弹更值钱。

技术外溢也值得记录: 新材料应用、复合结构成型、高可靠飞控、高效通信、抗干扰算法会往下渗透,反哺民用大飞机、远洋无人运输、应急救援平台。军民壁垒变薄,人、物、标流动起来,就业和升级都是实打实的利好。

现在外界知道的也就那么些:尺寸、形状、气动思路、动力猜测已经上台面了,航电、任务系统、电子战套件没有公开,雷达、红外、声学综合低可探测水平也没有官方数据。大量的判断还是依靠公开的画面和工程常识的推演。

再看那几张图: 夜色中,机影离地,姿态干净,一种新的"空中物种"出现了,它将成为未来空战的"棋盘",谁先用得顺手,就多一份先手。