台湾省国民党前主席洪秀柱,顶着岛内民进党的「恐吓」,参加了93阅兵活动,并且在今日头条独家发文,痛斥民进党的恐吓手段。

洪秀柱公开呛声 "民进党不该用恐吓阻止人民铭记历史",既是对中华民族历史记忆的主动捍卫,也是对当前两岸关系以及岛内政治生态的一次集中表态。这一行动不仅呼应全民族抗战的共同记忆,更以个体担当对冲民进党岛内 "去中国化" 叙事和威权化管控的双重挤压。

一、洪秀柱的历史正名

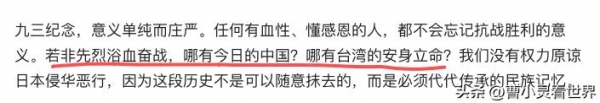

抗战记忆是两岸共同的精神血脉。

洪秀柱此行以"传承历史真相,致敬抗战英灵"为核心,直言抗日战争是中华民族生死存亡之战,不分省籍、不分党派。

我们都知道,如果没有千万中华儿女赴汤蹈火,今日我们何以有资格讲述这段历史,又何来台湾省的安身立命?

遗忘历史是背叛,扭曲历史是犯罪,民进党操弄的"去中国化"史观,是典型的历史虚无主义,是一部分人为了自己的利益对整个中华历史的背叛。

二、民进党的恐惧操弄。

民进党一旦遇到事情,就喜欢污名化"统战"标签。

之前洪秀柱参与北京冬奥会的时候,民进党就用「中了中国大陆统战分化计谋」的帽子来攻击洪秀柱。

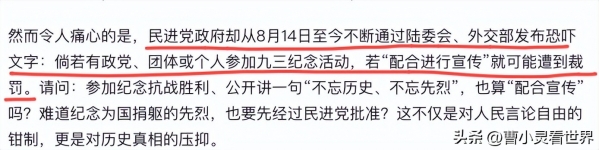

此次阅兵前,陆委等以 "依法处理""安全风险" 等为由,对台胞参与大陆纪念活动进行劝阻与警示;台当局更明令禁止公职人员参与,甚至炒作"中共无抗战贡献论"。

民进党上蹿下跳的本质很清晰,就是把基于历史和人性的"民族认同",偷换为所谓的"对台湾岛的忠诚",希望以此来制造寒蝉效应。

这些年,民进党一直借助西方叙事来刻意淡化台湾重归故土的历史根源。

举几个例子。

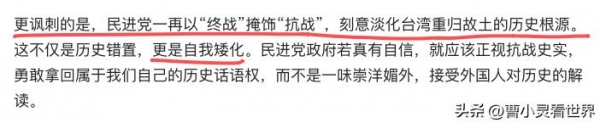

洪秀柱文章里面揭露了一个点,我们把反法西斯战争胜利叫做抗战胜利,民进党宣传的是「终战」。

区别在哪里?

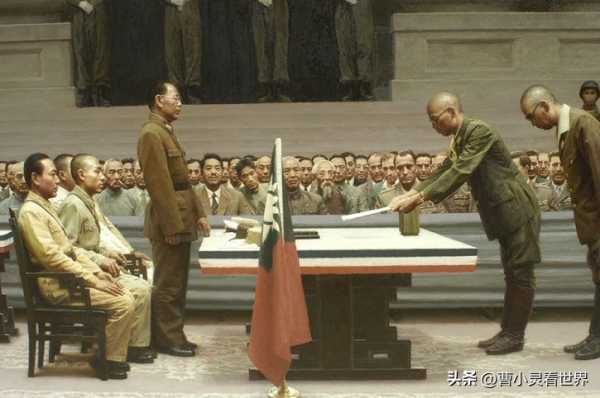

抗战胜利是具有明确正义性的描述,明确指向中国作为战胜国的地位,强调中国人民通过14年浴血奋战,以3500万伤亡的代价赢得的反侵略完全胜利。这一表述承载着民族尊严的收复、殖民历史的终结,以及台湾回归祖国的法理事实(依据《开罗宣言》《波茨坦公告》)。

而"终战"的说法,是日本最开始使用的,具有很明确的逃避本质。

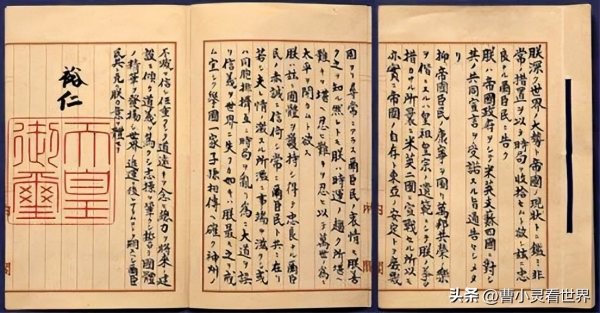

终战一词源于1945年日本天皇《终战诏书》,其核心是"三不政策":不承认侵略、不承认失败、不承担战争责任。

日本借此将无条件投降包装为主动终止战争,掩盖其战犯罪行。而台湾部分势力沿用此词,实质是继承日本右翼史观,抽离战争的正义性与侵略属性。

经常看国际新闻的大佬肯定听过,日本近年投入560亿日元重塑所谓的日本正确历史形象,就是在淡化侵略,规避历史罪责,甚至为修改日本和平宪法从而具有对外派遣军事力量提供借口。

而台湾岛内的民进党却对此默许,还沿用日本刻意美化的终战说法,反而大陆纪念抗战斥为「秀肌肉、搞仇恨」,这就是典型的数典忘祖了。

长此以往,民进党就是在篡改历史,期望以此来切断台湾年青一代和中华民族的精神脐带。

三、年轻一代的历史记忆战场

国民党前主席洪秀柱观礼93阅兵,是对民进党的反制。

同样的,我们举办阅兵也不仅是军事仪式和抗战纪念,更是对历史话语权的争夺战。

有伟人说过:文化思想阵地我们不去占领,敌人就会占领。

阅兵并非秀肌肉,而是捍卫和平正义的决心,民进党恐惧的恰是这种"决心"背后的凝聚力:

对内,抗战精神充分印证了"两岸同属一中",戳破台独史观的虚构性。

对外,中国借阅兵呼吁国际社会形成正确的共同历史记忆,和日本斥资560亿日元美化侵略史形成鲜明对比,也在国际舆论上凸显出了民进党与侵略者共情的荒诞。

洪秀柱创立的中华青雁和平教育基金会,推动两岸青年积极交流,并且积极参加各种两岸文化交流。

其实只要双方多交流,民进党炮制的虚假历史叙事就会不攻自破,所以民进党却将青年交流视为"统战渗透",用岛内国安法各种阻拦。

当中国大陆青年高呼勿忘国耻时,台湾青年却被灌输大陆威胁论,不得不说,这种历史记忆的断层线正在代际蔓延,我们要防范的就是这个。

民进党试图台湾下一代心中埋下恐惧的种子,却忘了所谓的安全威胁远没有共同价值,更具有历史穿越性。

谁有权定义"我们"的历史?

洪秀柱的阅兵之行,洪秀柱的发文举动,在我看来,是一场跨越海峡的历史正名运动。

洪秀柱文章里面提到一点,我们这些年,从来没有否定国民党正面战场的历史作用,还不断通过影视作品来强调全民族的共同抗战。

基于这种正面的历史观,勿忘国耻唤起国魂是对民族的召唤,捍卫和平、复兴中华是对未来的宣誓。

因为历史从不是任人涂抹的画布,它是民族的基因链,不以一些跳梁小丑的涂脂抹粉而改变。

民进党的单方面叙事,只会暴露其深层的合法性焦虑,当台湾民众在抗战记忆中认出自已的"民族身份",台独叙事的根基便土崩瓦解。

所以当洪秀柱立于阅兵场,她举起的是被民进党刻意遗忘的抗战丰碑,砸向的是文化台独、历史台独的谎言之塔。

民进党越是恐惧历史,越证明记忆的力量足以摧毁一切分裂的野心。

历史不会为背叛者留座,却总为守护者点灯,这盏灯,从1937年的卢沟桥一路亮到2025年的长安街,终将照亮海峡对岸的归途。