菲律宾接棒东盟主席国,马科斯呼吁中国对话,但拒绝退出仁爱礁

菲律宾正式接棒成为东盟轮值主席国,菲总统马科斯同时呼吁中国进行对话,尽快签署《南海行为准则》,但他也拒绝退出仁爱礁。那么,马科斯的双重姿态意味着什么?他是否会借东盟主席国身份主导南海议题走向?

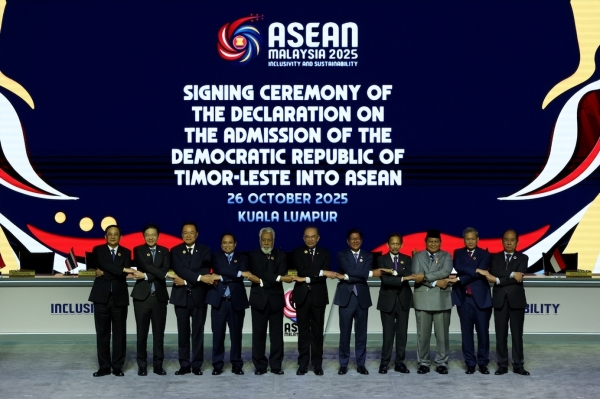

10月28日,第47届东盟峰会在吉隆坡闭幕,菲律宾总统马科斯从马来西亚总理安瓦尔手中接过轮值主席国木槌,宣布菲律宾正式成为2026年东盟轮值主席国,这也意味着马尼拉将在接下来一年多的时间里,成为东盟事务的协调者和发声者。

在闭幕仪式上,马科斯表示,菲律宾接下来会把《南海行为准则》的谈判作为重点,将推动东盟和中国在该议题上取得实质性进展。他强调,中国和东盟之间在该问题上十多年来的谈判不应再拖延,并期望在2026年之前完成准则文本。然而,马科斯也清楚这一议题之所以复杂,并非因为技术问题,而在于各国对南海问题的政治认知并不一致。对于部分东盟国家来说,南海并不是优先事项,但对菲律宾来说,却是敏感议题。

从他的发言可以看出,菲方试图在两种态度之间寻找平衡:一方面希望通过东盟平台继续与中国接触,推动对话与合作;另一方面又坚持所谓维护"主权权利",拒绝在仁爱礁和黄岩岛问题上作出任何退让。这种双重姿态,反映出菲律宾在南海政策上长期存在的矛盾,既想借中国力量实现地区稳定,又不愿在主权争议中被视为"软弱"。

马科斯在本届的东盟峰会中将"和平、稳定、合作"列为关键词,但同时他也频频批评中国设立"黄岩岛国家级自然保护区"的计划,称其"侵犯菲律宾主权",并"违反国际法"。他引用2016年南海仲裁案裁决作为依据,宣称黄岩岛属于菲律宾领海。但中方早已明确表态,不接受、不承认该仲裁结果。

同时马科斯还透露,中菲双方此前就仁爱礁问题达成了"临时谅解备忘录",使菲律宾在"马德雷山脉"号军舰上的人员完成了10次轮换和补给任务,没有发生冲突。这说明双方在海上仍维持着一定程度的管控。虽然马科斯拒绝撤出仁爱礁,但他同时强调希望通过外交途径解决分歧。可以看出,菲律宾并不想把争议推向失控,而是在保持对抗姿态的同时,为谈判保留空间。

对此,中方高层也在会上表示,中国与东盟国家有着共同的价值观念,平等相待、合作共赢应当是地区主旋律,也愿意支持东盟继续发挥积极作用,推动"南海行为准则"早日达成。能看出来,中方的发言是对东盟集体意愿的正面回应,也为马科斯提出的准则进程提供了现实路径。事实上,自2018年以来,中方多次重申希望在"东盟方式"框架内,通过协商推进准则制定,而这种"东盟中心性"的做法与东盟一贯立场一致,强调区域问题应由区域国家主导。

而中方之所以会这样表态,是因为美国和日本等域外势力,近期也在南海议题上持续施压,例如美国航母"尼米兹"号在南海进行训练期间发生舰载机坠海事故,引发对美军频繁行动的关注。同时日本新任首相高市早苗则与马科斯在南海问题上一唱一和,承诺加强海上安全合作,意在强化美日菲三方联盟体系。

不过,东盟内部普遍倾向以和平、合作和自我克制解决争议,马来西亚总理安瓦尔指出,南海问题应由东盟及区域伙伴共同处理,避免外部势力干预。他强调,东盟成员国和对话伙伴普遍认可国际法原则,特别是《联合国海洋法公约》,并推动各方通过谈判达成《南海行为准则》。这与菲律宾的主张存在差异,显示东盟内部在处理南海问题上,仍保持相对克制和自主。

在这样的背景下,菲律宾作为轮值主席国所能发挥的作用有限。尽管马科斯试图借东盟平台提升自身议题话语权,但东盟成员国对南海争议的态度分歧明显,单方行动难以获得共识。更别说中国与东盟保持的长期合作框架和稳定的外交关系,为南海地区和平提供了基础,也让菲律宾的炒作空间受到限制。