【文/观察者网专栏作者 文少卿】

近来,外媒大肆炒作"柬埔寨转向西方"议题,意图制造中柬关系出现裂痕的假象。

中国和柬埔寨是守望相助、患难与共的"铁杆"朋友,这种舆论攻势显然意在离间两国民心民意,进而撕裂中柬紧密关系,是再典型不过的舆论战。

对美西方的这种伎俩,我们其实并不陌生,在俄乌冲突、台海议题等多个领域,都已见识过类似的"舆论三板斧"。然而遗憾的是,也许是由于柬埔寨相对遥远且关注度较低、大家不够熟悉,不少自媒体此番都中了对手的离间计,跟着西方节奏跳起了舞。

这些情况表明,尽管我们在舆论战场上打出过一些漂亮仗,但整体来看,道阻且长。

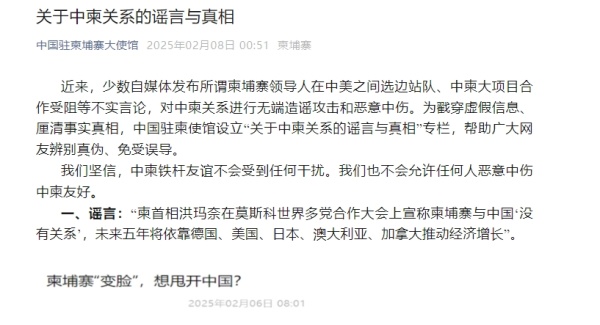

截图自中国驻柬埔寨大使馆公众号

教科书一般的美国舆论攻势

理论上,舆论战是信息战、认知战的重要组成部分,旨在通过控制信息流动、塑造公众认知来达成特定的政治目的。美国针对中国的舆论战,通常采用选择性的信息发布、渲染特定事件或制造虚假叙事等手段,来影响目标国的民众及其领导层的态度,从而在国际关系中获得战略优势。在柬埔寨问题上,美国通过对中柬关系的歪曲和炒作,试图引发两国之间的不信任甚至矛盾,进而削弱中国在东南亚的影响力。

美国此轮舆论攻势,堪称教科书级别。首先,他们大肆宣扬官员访问和军舰停靠,将此前拜登政府官员的"试水"访问(包括目前已失业的国际开发署署长)以及一艘美国军舰的短暂停靠,包装成"美国增加在柬埔寨影响力的证据",进而暗示"柬埔寨正积极寻求制衡中国的影响力""柬埔寨外交政策转向西方"。这些活动虽然值得关注,但充其量只是区域内各方争夺影响力的一部分,并不能被视为柬埔寨外交政策发生根本性转变的证据。

另一个被西方媒体热炒的话题是柬埔寨的德崇扶南运河建设项目。西方媒体极力渲染中国未对该项目提供资金支持,暗示中国经济支持减少,从而破坏中柬合作关系。但实际上,这一叙事忽略了国际投资与外交的复杂性,尤其是考虑到柬方正寻求多元化资金来源的背景。中国对项目的慎重考量更多是出于对可行性和长远利益的考虑,而非中柬关系恶化的标志。1月28日,中国驻柬埔寨大使馆微信公众号发布声明,澄清了关于德崇扶南运河项目停工的谣言。

德崇扶南运河示意图 亚洲周刊

此外,西方媒体还炒作中国对柬埔寨的新贷款相对较少,将其解读为中柬关系恶化的信号。然而,这一论调忽视了中柬之间长期深厚的经济联系,包括中国对柬埔寨基础设施的投资、贸易合作和旅游交流。柬埔寨寻求多元化的金融来源,是其国家发展战略的一部分,并非中柬关系破裂的表现。中柬两国依然在多个领域有着广泛合作,根据柬埔寨政府今年1月底发布的数据,自1994年至2024年,中国对柬埔寨的投资总额达到310亿美元,是柬埔寨最大的投资来源国。

最后,西方媒体还大肆渲染新任柬埔寨领导人洪玛奈的西方教育背景,试图塑造其"亲美"的形象,以此削弱中柬之间的长期合作关系。然而,这种观点忽略了洪玛奈领导风格的务实性。他更多的是依据国家利益行事,而非单纯受意识形态的左右。

泰国主流媒体《泰国日报》(The Thairath)便分析认为,洪玛奈的政治观点与洪森相差不远。他在西方接受教育这一点可能让人产生误解,认为他拥有西方的政治意识形态和价值观;事实上,他在英国和美国接受的是经济学和军事技术教育,并没有学习西方的政治哲学和理论。他继承了父亲的权力,执政的重点将是稳定和强化现状,而非通过"自由改革"让国家发生根本性的变化。

洪玛奈接受央视新闻采访

中国自媒体:与西方旋律共舞

美西方在中柬关系上的造谣生事和挑拨离间不可谓不卖力,但在历经风云变幻考验的中柬传统友谊面前,这些行为犹如蚍蜉撼树,只能算是纤芥之疾。

真正值得担忧的,是在这一相对陌生的舆论战场上,中国国内舆论的表现。一些自媒体,甚至个别长期关注澜沧江、湄公河区域国别问题的专业学术公众号,也自觉或不自觉地跟随西方叙事步伐,传播所谓中柬关系"出现问题"的论调。这种现象部分源于中国媒体人对西方观点的过度关注,导致对本国对外政策的误读。这种"信息倒灌"无意中助长了外部势力在舆论战中的影响力,进一步放大了对中国外交的质疑。

"网络上还有人刻意兜售一种论调,在美国加大诱拉下,柬埔寨'反水'了。甚至还抛出不少一看就是AI技术伪造的视频图片抹黑柬领导人。这更是无稽之谈。"中国驻柬埔寨大使馆的微信文章不可谓不犀利。

面对这些针对中柬关系的舆论攻击,中国采取了一系列措施予以回应。中国外交部及中国驻柬埔寨大使馆已先后公开驳斥关于两国关系恶化的谣言,强调中柬关系依然稳固,双方在战略合作、经济互惠及区域事务等领域有着长期且稳定的合作。

然而,尽管官方已经作出澄清,自媒体的炒作依然没有消停。显然,单靠官方声明不足以立刻扭转舆论态势,各类官方渠道也不足以应对日益复杂和多样的舆论攻势,尤其是在西方依旧主导全球舆论话语权的情况下。但现实是,我们的应对策略除了偶尔的官方发声外,几乎没有其他有效手段,这使得中国在舆论战中屡屡陷入被动,难以遏制负面叙事的扩散。

相较之下,西方国家尤其是美国,已经建立起一整套体系、通过各种有效手段操控舆论战,包括智库支持的民调、深度的舆论研究以及社交媒体上的精准宣传策略。例如,澳大利亚的罗伊研究所等西方智库能在柬埔寨进行民调,得出"柬埔寨人怀疑中国"这样的民调结果;而中国在这方面的能力明显不足,不仅没有针对性地开展类似民调,甚至连整体舆论走向都难以把握。

澳大利亚洛伊研究所 网络

更为严重的是,随着西方叙事的传播,关于中柬关系"出现裂痕"的声音在中国舆论场上层出不穷,可以说是"野火烧不尽,春风吹又生"。除了清理删除之外,几乎没有更有效的应对手段。"设置议题"更像是一句空话,缺乏具体的操作性和战略深度,更不用说"主导舆论场"了。虽然小红书是一个宝贵的社交媒体平台,但仅凭这些远远不够;我们在推特、脸书、Instagram乃至Quora上依然处于"被动挨打"的局面。

中国的官方媒体大多在柬埔寨设有驻站记者,但他们的目标群体通常面向中国国内,对柬埔寨本地民众的影响微乎其微。柬埔寨人不仅很少接触到这些报道,而且往往无法理解或产生共鸣,很难在境外舆论场发挥作用。

这一状况并不限于柬埔寨,在很多国家、尤其是全球南方国家,都面临着类似的舆论困境。在解决"挨骂"问题上,我们的短板仍很显著。在涉及国内议题(如"新疆强迫劳动")时,我们或许还能与对手抗衡;但一旦来到"客场",哪怕是在"最可信赖的朋友和最可依靠的伙伴"那里,我们也难以在对抗中占得上风。

敲响警钟

中柬关系并没有什么值得担忧的地方。实际上,美国自己都对"赢得柬埔寨"的前景缺乏信心,尤其是在特朗普政府暂停对外援助之后。美国国务卿鲁比奥在担任参议员期间一直对柬埔寨采取强硬立场,曾推动对柬埔寨关键人物的制裁,这进一步加剧了两国的紧张关系。现在看来,鲁比奥要赢得柬埔寨的信任与合作几乎是不可能的。即便是一些最乐观的西方媒体也承认,中柬关系是东南亚地区最为稳定且富有成果的双边关系之一,美国拉拢柬埔寨的可能性微乎其微。

不过,警钟依旧响亮。美国通过控制信息流动、渲染特定事件以及制造虚假叙事等手段,试图影响公众认知,从而削弱中国与柬埔寨之间的稳定关系。尽管短期内要实现这一目标并不容易,但美国已在舆论战中取得了一定优势;随着时间推移,这种舆论攻势可能会对实际外交政策和战略关系产生实质性影响。

对此,中国一方面必须抓紧时间提升自身的舆论战能力,增强外交传播效果,另一方面需更加注重对国内自媒体的引导和重大舆论立场的统一。毕竟,在百年变局加速演进、全球价值观体系加速"破旧立新"的当下,讲好中国故事、传播好中国声音的重要性和紧迫性,从未像现在这般突出。