环球时报报道,5月20日,中国宣布向全球多个国家的7家科研机构提供分享嫦娥五号带回的1731克月壤样本,其中包括美国布朗大学和夏威夷大学。然而,美国国家航空航天局(NASA)的名字却不在名单之列。

这一场景其实也似曾相识--2024年的嫦娥六号任务后,中国向30余国发出合作邀请,NASA同样被"拒之门外",主要原因在于美国自己作茧自缚。

2011年,美国国会通过了《沃尔夫修正案》,以"国家安全"名义禁止NASA与中国开展任何官方合作,甚至禁止NASA资助的科学家参与中方项目。这一冷战思维产物,却在14年后成为美国科学界的"紧箍咒"。

2024年,英国行星科学家马赫什·阿南德从中国"借"走60毫克月壤,法国、意大利、巴基斯坦等国科学家也陆续拿到样本,唯独美国科学家蒂莫西·格洛奇的研究经费只能靠纽约州立大学自筹--因为NASA的联邦资金被法案"锁死"。NASA局长比尔·纳尔逊曾公开抱怨:"中国没有邀请我们,这不合理!"但他或许忘了,正是美国亲手焊死了合作之门。

更讽刺的是,美国并非没有合作先例。1975年美苏"太空握手"时,两国宇航员在轨道舱内互赠礼物;冷战时期,搜寻地外文明计划(SETI)曾是美苏科学家的联合项目。而今,当中国航天局副局长卞志刚直言"障碍根源在于《沃尔夫条款》",NASA却只能在法律夹缝中挣扎--2023年嫦娥五号数据共享时,美国科学家足足等了两个月才获美国会开绿灯"特批"。

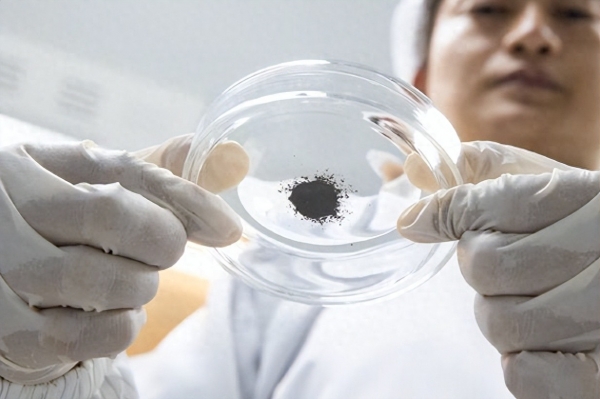

NASA想求却不可得的中国月壤,正成为解开月球演化史的关键。嫦娥五号从吕姆克山脉带回的玄武岩样本,将月球火山活动结束时间推迟了10亿年,颠覆了NASA此前基于阿波罗样本的结论。2024年嫦娥六号更首度从月球背面采集2公斤土壤,填补了人类探索月球44年来的空白。这些"年轻"样本如同地质时钟,帮助科学家重构太阳系形成历史。

另外,中国的开放姿态还与美国的封闭形成了鲜明对比。2025年,中国不仅将月壤申请流程全面公开,还允许国际团队在同一个实验室对比阿波罗样本与嫦娥样本。巴黎行星物理研究所的弗雷德里克·莫尼耶赞叹:"中国为科学合作树立了标杆。"

反观美国,其航天合作正陷入双重困境:一边是NASA局长喊话"期待积极结果",另一边却是美国会严防死守。一边是美国科学家呼吁"数据共享",另一边却是美国政府和舆论炒作"中国太空威胁论"。

2024年,挪威医学博士特里西娅·拉罗斯宣布将登陆中国天宫空间站,而美国主导的国际空间站却因老化而面临退役--这种对比让美媒都不禁哀叹:"美国正在把未来让给中国。"

美国的困境主要暴露了其战略矛盾:既想维持技术霸权,又难以抵挡科学合作的诱惑。NASA曾试图绕过《沃尔夫修正案》,提议以"租借协议"获取中国月壤,但美国会反华鹰派坚持所谓的"不能向中国低头"。这种撕裂在2024年达到顶峰--当中国联合欧空局、沙特启动月球基地建设时,美国"阿尔忒弥斯计划"的盟友名单却越来越短。

中国航天的发展轨迹正在给美国好好上一堂自强不息的科技发展进步之课。从建设国际空间站被美国排挤,到自主建成天宫;从被航天技术封锁到实现月背采样返回。中国用20年验证了"开放合作"与"自主创新"并行的力量。正如探月工程总设计师吴伟仁所言:"自信源于国力。"如今,嫦娥七号、八号已规划搭载16国载荷,中国正以"月球版一带一路"重塑合作共赢的太空新秩序。