当地时间10月18日,因对特朗普政府立法、移民、医保等方面政策的不满,美国多地爆发"不要国王"(No Kings)抗议活动,这也是特朗普第二任期以来,美国爆发的第三次全国性游行示威,而这一次的参与人数多达700万,也是美国60年来规模最大的示威活动之一。

而对特朗普而言,更复杂的局面还在后面。

在11月初,美国最高法院还将就特朗普对多国征收关税的问题举行听证会。在这之前,美国国际贸易法院曾在5月裁定,特朗普不经过国会批准、直接颁布行政令的方式对其他国家出台加征关税措施违法,随后特朗普向联邦巡回上诉法院提起上诉,但联邦巡回上诉法院在8月份以7:4的投票结果维持原裁决。

在这样的背景下,美国媒体也普遍认为,虽然最高法院内共和党推举的保守派法官人数占据多数,但是特朗普援引的美国《国际紧急经济权力法》本身存在争议,因此最高法院很可能也会作出对特朗普不利的判决。

而特朗普似乎已开始为败诉做准备。

首先,特朗普政府如今推行关税政策,基本已经放弃了援引《国际紧急经济权力法》,而是选择1962年推出的、法律基础更稳固的《贸易扩展法》,其中允许美国总统以国家安全为由提高关税或限制贸易,近些年主要被用于美国的钢铝关税。

其次,特朗普主动豁免了数十种商品的关税,同时他还透露,在与其他国家达成贸易协议后,可能对农产品、飞机零部件等数百种商品实施豁免。

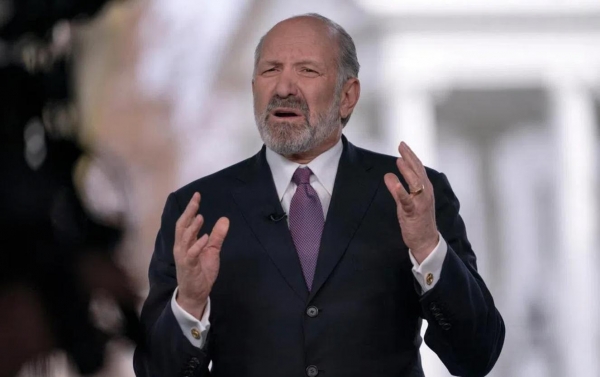

《华尔街日报》也注意到,一贯强硬的美国商务部长卢特尼克态度也已经开始变软,在上台之初,他声称"对等关税不会有任何豁免,没有例外",但是数个月后,卢特尼克又改口称:"如果你种植了某种我们不种植的东西,可以零关税进口。"

卢特尼克的说法,也印证了特朗普签署的最新行政令,其中就提到,那些"无法在美国境内种植、开采或自然生产的产品",可能获得零关税待遇。

至于对华关税,特朗普的态度也出现松动。在接受福克斯新闻采访时,他被问及若对中国商品征收100%关税会否冲击美国经济时,罕见地回答:"那是无法持久的措施。"

这一表态被普遍解读为特朗普在对华贸易问题上释放了缓和信号。

虽然他仍声称"被迫这么做",但也承认中美"必须重新回到谈判桌,达成一项公平的协议"。

而就在10月18日,中美经贸负责人刚刚举行了视频通话,并敲定了尽快举行下一轮经贸谈判的安排,经历这一轮紧张的博弈后,中美是否能在谈判中找到新的平衡点?这一进展,或许将成为未来全球经济走向的关键。