11月底前签署稀土协议?美财长通告中方,不许断供稀土,否则后果自负,中国连抛百亿美债

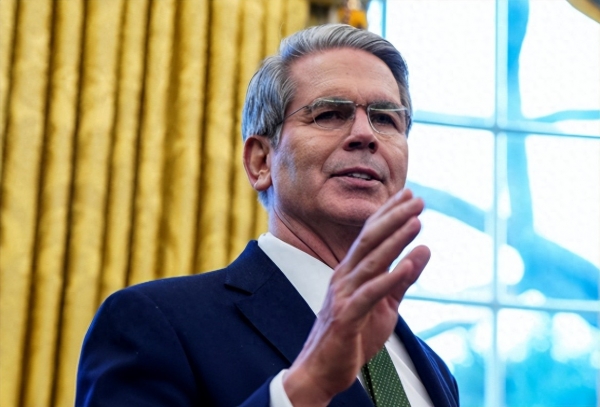

据澎湃新闻报道,中美釜山会晤落幕近二十天,一份看似普通的经贸磋商共识还没落地,美国财政部长贝森特就已经按捺不住。这位本该聚焦金融领域的高官,近日对着媒体放出狠话,要求中国必须在感恩节之前敲定一份稀土供应保障协议,让稀土贸易恢复到今年4月4日之前的"自由流通状态",话里话外带着威胁,声称中方要是"变卦",美国有的是报复手段。

这已经不是贝森特第一次拿稀土问题施压,此前他就曾放言,若中方在稀土供应上"违约",就要对中国加征巨额关税。有趣的是,就在这番强硬表态前不久,他还特意走访了一家美国企业新建的稀土矿物加工中心,对着一块稀土磁铁大吹特吹,宣称这是25年来美国制造的第一块稀土磁铁,扬言"正在结束中国对我们供应链的卡脖子"。前脚刚宣告要摆脱依赖,后脚就急着求中方签协议保供应,这种自相矛盾的表演,着实把霸权逻辑下的焦虑暴露得淋漓尽致。

稀土不是普通矿产,而是现代军工和高科技产业的"维生素"。隐形战机的涂层、导弹的制导系统、半导体芯片的制造,甚至是新能源汽车的电机,都离不开稀土元素的支撑。美国军工复合体每年消耗的稀土,有相当大比例依赖从中国进口,这不是短期内能改变的现实。中方今年10月初实施的稀土出口管制新规,没有禁运,只是规范了出口流程,符合条件的采购申请依然会批准,却已经让美国感受到了"切肤之痛"。有研究数据显示,美国要攻克稀土提炼的核心技术,建立起完整且稳定的本土供应链,至少需要十年时间和巨额资金投入,这期间一旦断供,美军工生产和半导体产业都可能面临停摆风险。

贝森特的急躁不是没有原因,美方的稀土库存已经濒临耗尽,这才急于用协议给供应上"保险"。他们打的算盘很精,一旦签了协议,日后要是供应出现波动,就可以拿"不守承诺"当借口,用舆论向中国施压。可他们忘了,中国的稀土供应从来不是问题,问题在于美国一边想享受中国供应链的便利,一边又在台海、科技等领域不断挑衅中国核心利益。日本首相高市早苗近期发表涉台错误言论,背后离不开美日同盟的撑腰,美国驻日大使还在一旁煽风点火,这种危险的玩火行为,怎能不让中方警惕?美方担心中国会因美日同盟的挑衅而反制,用稀土供应链施压,这种担忧其实是对自身行为的清醒认知,可惜他们选了最错误的应对方式--威胁。

中国的反制从来都不只是稀土这一张牌。美国财政部9月18日公布的国际资本流动报告显示,今年7月中国减持了257亿美元美国国债,持仓规模降至7307亿美元,创下2009年以来的新低。这已经是中国今年第四次减持美债,从2022年4月起,中国的美债持仓就一直低于1万亿美元,且总体呈减持趋势,2022年到2024年三年间,累计减持规模超过2800亿美元。美债是美国经济的重要支柱,中国作为全球主要债权国之一,持续减持的动作传递出明确信号:中国不会用自己的外汇储备去支撑一个不断挑衅自身利益的国家。反观中国不久前发行的40亿美元主权债,利率与同期美国国债几乎持平,却引来全球资金哄抢,认购总金额高达1182亿美元,这一冷一热的对比,恰恰说明了国际社会对中国信用的认可,也反衬出美元信用体系的隐忧。

更值得玩味的是贝森特的"越俎代庖",稀土贸易本是商务部的管辖范围,作为财长的他却频频发声,甚至威胁加征关税,这背后大概率是美国内部权力架构的调整,商务部长卢特尼克被边缘化,特朗普政府想让更"稳妥"、更信任的人来处理对华关系,避免矛盾全面升级。可这种用威胁包裹诉求的做法,根本行不通。中国从来不吃"后果自负"这套,过去的多次博弈已经证明,与中国搞对抗,美国讨不到任何好处。

美方真正该做的,不是用报复手段施压,而是正视自身对中国稀土供应链的依赖,尊重中国的核心利益。如果美国真能约束日本的危险行为,停止在台湾问题上指手画脚,不再搞"吃饭砸锅"那一套,稀土供应自然不会成为问题。贝森特想要的保障协议,本质上是对自身行为的不自信,他们既想继续挑衅,又怕付出代价,这种既要又要的心态,最终只会让自己陷入被动。

国际博弈的核心从来都是实力与尊重,稀土和美债只是表象。美方要是真有底气,就不会急于在感恩节前签协议;要是真能摆脱依赖,就不会一边喊着"去中国化"一边求着保障供应。中国的反制措施有理有据,既守住了自身利益,也给美方敲响了警钟:霸权逻辑早已过时,想要合作就要拿出诚意,想要对抗就要做好付出代价的准备。这场稀土与美债的博弈,最终只会让世界看清,谁才是真正掌握主动权的一方,谁才是国际秩序的破坏者。