外交部宣布重大消息,特朗普主动打电话给中方,不到24小时,美财长坦言:中美永远是竞争对手

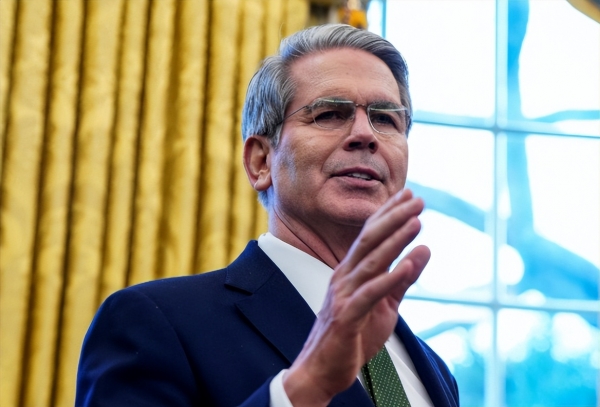

据环球时报报道,11 月 25 日的外交部例行记者会上,发言人毛宁的一句话让国际舆论场瞬间聚焦 --"此次中美元首通话是美方发起的"。这个澄清来得及时,前一天《华尔街日报》还在散布 "中方罕见主动致电" 的谣言,不到 24 小时就被美国财政部长贝森特亲手打脸。这位美国财长在 CNBC 的镜头前,没等主持人提问就主动亮明事实:"特朗普总统是在中美釜山会晤后主动发起通话的",话里话外都透着对舆论风向的精准把控。

这场持续约一小时的通话,被毛宁定义为"积极、友好、建设性",而贝森特的后续表态则撕开了中美关系的复杂面纱。他一边说着"中美注定会是竞争对手,这很正常",一边又强调"我们有可以携手合作的领域",甚至主动提及特朗普明年4月访华、拟出席2026年深圳APEC会议的计划,字里行间都藏着美方的战略算盘。这种矛盾又务实的表述,恰恰是当前中美军事与政治互动的典型特征。

美方急于澄清通话发起方的背后,藏着比舆论面子更重要的考量。在国际安全博弈中,"主动发起对话"从来都不是简单的姿态,而是向国内外传递"对华关系可控"的信号。对特朗普而言,能让中方及时接听主动发起的通话,既可以在国内塑造"对华强硬但有章法"的形象,又能为明年访华铺垫经贸合作的基调--毕竟农业州的选票,从来都和中国的农产品采购紧密挂钩。

贝森特在台海问题上的"立场没有改变",听起来滴水不漏,实则是典型的模糊化处理。新华社明确提到中美就台海问题沟通,中方阐明立场,美方表示理解,但特朗普的社交平台只字不提台海,只说农产品交易。这种差异绝非疏忽,而是美方的刻意安排:既不想触碰中方的核心利益红线,又要安抚国内的反华势力,说白了就是想"经贸上占便宜,敏感问题上躲着走"。这种两头讨好的算盘,在军事安全领域尤其明显,美方一边频繁派舰机在台海周边活动,一边又通过外交渠道释放"不想对抗"的信号,本质上还是想维持战略模糊的红利。

最值得琢磨的是贝森特"中美永远是竞争对手"的论断。竞争本身不可怕,全球军事科技领域的进步,很多时候都源于良性竞争的推动。但问题的关键在于,美方的竞争方式越来越偏离轨道:在AI芯片领域搞技术封锁,试图遏制中国的产业升级;在稀土领域又抱怨中国的管控,却忘了自己早就在关键矿产领域对中国设限。这种只许自己领跑、不许别人追赶的逻辑,在军事工业领域表现得淋漓尽致--美方可以联合盟友搞芯片联盟,却不允许中国在无人机、新能源等领域形成优势,这根本不是公平竞争,而是霸权思维的延续。

对比日本在新能源汽车领域被中国超越后就剑走偏锋,甚至鼓噪"军事对抗",美方当前的竞争方式虽显自私,却还保留着务实合作的空间。但这种空间正在被美方的双重标准压缩,就像军事技术合作中,美方可以向盟友输出先进武器,却对中国搞技术禁运,这种不平等的规则,早晚会引发更严重的信任危机。

中美作为军事和经济大国,手里都握着影响全球稳定的筹码。特朗普主动打电话、贝森特出面澄清谣言,这些动作背后的务实需求,比口号更有意义。但真正的合作,从来都不是单方面的索取,而是在尊重彼此核心利益的基础上寻求共赢。如果美方始终抱着"竞争就要封锁、合作只谈利益"的心态,就算明年的访华行程再热闹,也难以构建真正稳定的关系。

对中国而言,既要警惕美方的霸权思维,也要保留务实合作的耐心。军事领域的竞争,最终拼的是技术实力和战略定力,美方的芯片封锁挡不住中国的研发脚步,就像中国的稀土管控也能让美方的军工生产犯难。与其搞互相拆台的零和博弈,不如在AI、新能源等领域打开合作大门,用公平竞争推动双方进步,这才是大国该有的格局,也是对全球安全最基本的责任。