不知道你发现没有,我们父母这一辈人,有个共通点:特别能忍,特别能扛,一心只为孩子着想。

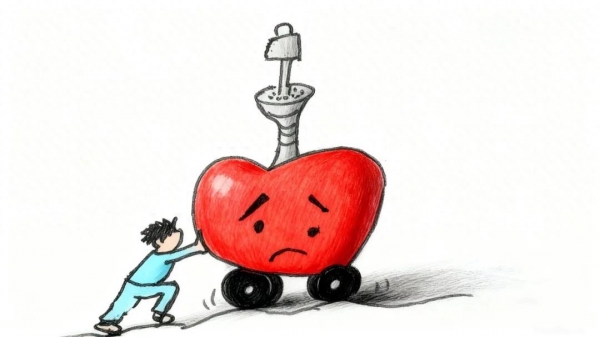

孩子哪怕做了一丁点儿好事,他们都牢牢记得,反复念叨。可有时候,孩子给的"好",未必是他们真正想要的。那种"好",像裹着糖衣的药,外面甜,里面苦,悄悄把父母最需要的东西换走了。

更让人心疼的是什么?是很多父母根本没意识到,反而把这些当成骄傲,见人就说:

"我孩子可出息了!"

但其实,一种"新型不孝"正在很多家庭里悄悄发生。它穿着"孝顺""有出息"的外衣,却慢慢掏空了父母的内心。

01

云端尽孝型

这类子女,平时不见人影,却在父母的手机里"孝"得风生水起。

人可能在外地、甚至外国,但存在感刷得挺足:

教父母用微信、

时不时转个账、

过年过节网购东西直接送到家,

偶尔还要发条朋友圈:"又给爸妈送温暖了!"

下面齐刷刷的点赞,都说这孩子懂事。

但视频一挂,家里剩下什么?只有两个老人,和一堆用不习惯的礼物、用不完的钱--他们省了一辈子,真的花不出去。

父母真正想要的,不过是有人陪着吃顿饭,有人说说话,哪怕只是唠叨"今天白菜又涨价了""楼上老王家闺女结婚了"……这些没人愿意听的"废话",却是他们最想要的温热。

这种孝心,像一场演给外人看的戏。父母成了孩子立人道的背景板,配合演出,实则心里空空荡荡。

并且,他们还得替孩子解释:"他忙,没事,心里有我们就行。"

这句话,听起来是安慰别人,其实更是安慰自己。

02

责任外包型

这样的子女,一般挺能挣,也舍得给父母花钱。

请最好的保姆,

送最贵的养老院,

药、补品、吃的穿的,从不吝啬。

在别人眼里,简直是孝子的天花板。

但问题就出在:钱付了,责任好像也就结束了。

"我都花这么多钱了,还能怎样?"--成为了他们的托辞。

于是,爸爸病了,是护工守夜;妈妈闷了,是社工开解。父母心里堵得慌,电话拿起来,不知该打给谁。

钱能买来服务,但买不来真心。父母变成子女"外包"出去的任务,孩子只负责付钱和验收,从不亲身参与。

不知不觉间,亲情变成合同关系--你是"甲方",我是"乙方",一切都按条款办事,冰冷生硬。

父母守着物质丰裕的晚年,却活成了精神上的"孤寡老人"。

他们有苦说不出--因为孩子已经"做得够好"了。

03

人生收割型

这种最普遍,也最让人心情复杂。

子女常常这样说:"爸妈,你们来帮我带娃吧,别人带我都不放心",或者"你一个人住我不安心,来跟我住,我好照顾你"。

话听着特别暖心--一家人团圆,老人弄孙为乐,享天伦之福。很多父母也就是冲这句话来的。

可真的来了才发现:哪是"被照顾",分明是"来做免费劳动力+贴钱保姆"。

他们扔下生活了几十年的老家、朋友、习惯,跑进子女的城市、小区、房子里,从头开始。每天围着孙辈转,腰酸背痛不敢喊累,退休金贴进去了也不敢吭声,生怕麻烦孩子。

而子女却觉得:

"反正他们退休没事"

"带带孩子多好",

甚至偶尔还嫌他们老派、唠叨、方法不对。

这不是天伦之乐,这是一种温柔的"人生收割"。

子女不知不觉地把父母最后的时间、精力、积蓄全部征用,还冠以爱的名义:

"都是为你好"

"免得你们无聊"。

父母没了自己的日子,活成子女家庭的附庸,却还要对外表演:"我在这儿挺好,孩子需要我。"

写在最后:

说实话,写这些心里挺不是滋味的。我们这一代子女,压力也大,活得也累,很多时候真的是身不由己。

但有一点我们不能忽略:父母真正想要的,从来不是多丰厚的物质,而是怕自己"没用了",怕"成了负担"。

所以他们努力配合我们,骗别人,也骗自己:"我过得很好,孩子很孝。"

真正的孝顺,或许不是打多少钱、买多少东西,也不是帮他们"安排"晚年。

而是"看见"--看见他们作为一个完整的人的情感需求,看见他们嘴上说"没事"背后的"有事",看见他们付出一切之后,也想要一点属于自己的、从容的、有尊严的晚年。

愿所有父母,得到的不是冰冷的"孝顺样品",而是真正的陪伴与心疼。