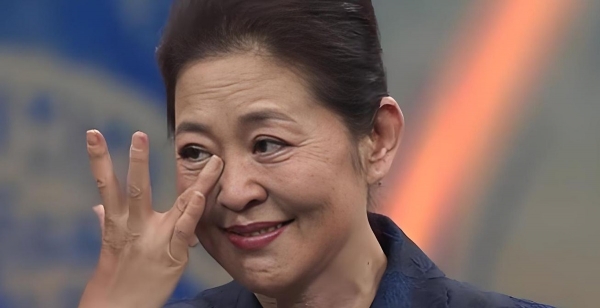

倪萍还没开口,节目现场气氛就一阵紧绷。她六十六岁,面不改色地谈到童年、父母、家庭。大多数人或许觉得她该早已把伤痕覆盖成疤,真实情绪却堵在嗓子眼儿。"要有来生,我不要爹娘,不要孩子,更不要家庭。"她忽然冒出这句--没感慨、也没自怜,偏偏比哭还刺人。观众瞪着屏幕,台上台下都蒙了。她到底经历了什么才会说出这样狠的话?!

外界熟悉的倪萍,是央视春晚上的招牌笑脸、防弹形象。记得《综艺大观》那会儿,她永远风风火火,观众说她有"顶梁柱的自信"。可谁知道,她的半生都搅在走不出来的家庭阴影里。她的父亲早年就表现得对她不冷不热,有句重男轻女的话套在家门上,怎么扯都扯不下来。父母离异,她改姓跟母,稚龄的孩子两岁就被送走,七岁才回母亲身边,家就成了个临时站。

外婆那里温暖极了--可惜幸福一个转头又没了。母亲性子冷硬,孩子想用块像样的肥皂,偏要被提醒怎么省着点儿用。她的小手里搓着肥皂头,不知道该如何表达委屈。苹果篮里总是坏的多,倪萍只能把烂苹果削得干干净净,等到真正能吃到完整的那天,也就快不饿了。你说母亲是真节俭还是不在意?没答案。

孩子心里有气也有嫉妒。她哥能吃蛋糕,她却要被批评吃得快。回家路上宁可绕几个弯儿,反正没人等。倪萍学会了躲、学会了考试得第一--这种"用成绩讨好"模式,有意思么?她可能一度觉得没意思,后来却习惯了。谁不想有个热情点的妈,可到底什么是正常家庭?其实她自己也不太清楚吧。

山东艺校招人的时候,她老师劝她再等等,有更好的机会。她却坐不住,一门心思就是赶紧逃。女孩子的成长有时候真的靠闯。她头一回离开小城,是带着点赌气和野心的。那会儿她怕母亲,怕到驳不了一句嘴。后来想想,这怕劲儿或许让她更敏感。你说要是不出那道门,她会不会一辈子留在原地?好像未必。

1980年第一部电影,戏里戏外都是一身沉默。不太有人注意她的焦虑,顶多说这是新人常态。不管是话剧、电影、青岛春晚,还是拿下金鹰奖,经历过的人都明白,这些荣耀和孤独几乎是同时交付的。后来上中央电视台,谁提起"春晚一姐",她自己反倒想笑。人人都以为她风光,其实那夜晚翻来覆去睡不着的,她才知道。

名气铺开了,可家事、情事永远是一摊烫手山芋。主持十三次春晚,收视率没下过滑,可她自己总像被关在戏台后的笼子里。小心翼翼,分寸全靠自己把控。奖杯堆成小山,可她心里还是分明冷得要命。别人眼里的榜样,其实也会一夜之间崩溃。

大概命运也不眷顾她。儿子查出眼疾,最危险的日子全指着她硬撑着。钱往外流,工作一停下,丈夫王文澜又跟她分道扬镳。很多人遇到这样的坎儿,一下子就倒了,她强撑下来。但谁说她没后悔?她当时肯定也手忙脚乱,不信的话可以问问她朋友。她偏不求人,哪怕咬着牙也要把孩子送去美国看病。有些事想想也就过去了,可真让时间倒回去,未必还敢重新选。

中年以后,倪萍把视线换到了表演场。拿金鸡奖那次,没几个人日本奔着她来。她自己都说,能拿奖是巧合。比如《美丽的大脚》《雪花那个飘》《泥鳅也是鱼》,很多关键细节,她都改自己台词。演员的日子说好混也好混,说难其实一句话说不清。这些年她常常觉得,观众以为的曾经多勇敢,其实都是被生活赶得走头无路。

感情经历,人们总爱夸大。年轻时和郭达也好、与陈凯歌也行,最后都拆了。郭达那边,父母实在不喜欢她,聊来聊去还是散了。再说陈凯歌,六年一眨眼就完了。去北京照顾陈凯歌父亲,全家人都夸她贤惠,可她最后没能等来一段婚姻。传说她情史丰富,实际她自己说过"不过是晦气罢了"。她的内心世界,外界永远猜不到。

等到二婚,杨亚洲这个人,上了年纪反倒适应得来。他对虎子的关心不像做样子,生活也终于有点"平复感"。孩子病情稳定后,她给外面装了桩锁,对生活的防备还是一点没减。观众觉得她温婉、淡定,她却始终不相信所谓幸福。你说幸福能抓牢吗?可能说不好,很多东西说变就变。

晚年倪萍做《等着我》,看着她和嘉宾一块哭哭笑笑。有人说她很共情,她自己嘴上说"我其实是自己在疗伤"。我看也像,谁没点遗憾?这节目火的时候,网上还有记者扒,倪萍其实自己对"家庭团圆"都没信心,怎么能让别人安心回家呢。真就有人觉得她带着私心主持,这话说得有点重,但细想又不无道理。

成就能给自信,可捂不住的还是身上的旧伤疤。倪萍的人生,不就是高低起伏地颠簸着?有些人把她当榜样,其实她也会想逃。倒是身上的一身硬气,怎么也磨不掉。她说那句"不要爹娘、不要家,不要孩子"的时候,我其实不敢苟同。话说重了,把过去一切都推翻了。可转脸又觉得,只有她能讲得这么狠。或许,只有真正知道什么是疼的人,才配说这话。

实际这些观众还真没完全懂。你说倪萍躲不过"童年冷意",自己又一把拉起别人的温暖责任?说到底,多矛盾啊!她嘴上说拒绝家庭,骨子里又一直在保护家庭观念。网友总说她悲观,从央视台下到孤独影后,她拒绝的是重复命运,不是人本身。那种"偏心",从小到大的怨气,这东西外人真评价不了。

要真说什么叫幸福?她肯定没见过。她给人的印象一直是端庄,得体,合群,慢条斯理。实际那个七岁的女孩,拿着半块儿肥皂和烂苹果,怎么可能彻底消失了?原生家庭与其说是负担,不如说是电池,能量苦的多,甜的少。我觉得她没想讨好过那段童年,却莫名成全了大多数挣扎里成长的人。

其实最难破的,是生而为人的那个起点。你事业再大,婚姻再好,都没法改的。人生除了认命,其实没别的答案。可是吧,就算每个人都是自个儿的倪萍,谁能保证不闷在原点里转圈?这场生活,走到哪儿都有新悬念--苦乐真假,谁评说得准?哪有完美答案。