你可能听说过"乳腺增生""乳腺结节",但它们和乳腺癌有关系吗?最近一项令人震惊的解剖研究揭示了潜在联系。

研究团队在分析500名乳腺癌死亡者的乳腺组织后,发现一个令人不安的现象:大部分患者在患癌前都曾有乳腺症状,而且他们身上竟然有8个共同特征。这让人不得不重新审视乳腺"良性病变"的意义。

很多女性朋友觉得乳腺疼痛、结节、增生只是"小毛病",更有甚者抱着"忍一忍就过去了"的想法。但事实可能没有那么简单。乳腺病变,可能是身体在悄悄发出信号。

那这些特征到底是什么?我们该如何判断自己的乳腺问题是良性还是恶变的前兆?下面我们一一拆解。

乳腺增生真的只是"正常现象"吗?

日常门诊中,很多女性来检查乳腺时,听到"乳腺增生"就松了口气,甚至医生一句"没事,很多人都有",她们就当成了"正常现象"。

但这是一个常见的误区。

从医学角度看,乳腺增生只是一个组织学改变的统称,它并不是一个"良性等于没事"的标志。尤其是伴随囊性变、导管扩张、非典型增生的乳腺增生,其与乳腺癌之间并非毫无关系。

误区在于:

1. 把乳腺增生等同于"没事",不再复查;

2. 忽视持续性乳房疼痛或硬块;

3. 认为年轻、未婚、未育不会得乳腺癌;

4. 乳腺超声正常就彻底放心。

乳腺增生本身并不等于癌变,但某些类型的增生是癌前病变,需要定期复查甚至干预。

为什么乳腺会出问题?这背后有科学解释

乳腺是典型的激素敏感器官,它对雌激素、孕激素高度敏感。现代女性生活节奏快、压力大、作息紊乱、饮食偏高脂,这些因素都可能导致内分泌失衡。

激素长期波动异常,会让乳腺组织反复受到刺激,形成增生、结节,甚至发展为非典型增生或导管内病变。

遗传因素、环境污染、缺乏运动、精神压力也会影响乳腺健康。乳腺癌并非一夜之间发生,而是一个多阶段、渐进式的过程。

这也解释了为什么乳腺癌患者在早期常常有"乳腺症"的表现,若忽视这些信号,后果可能很严重。

解剖研究揭示:乳腺癌死者身上,这8个特征反复出现

研究团队通过对500例乳腺癌死亡者的病理解剖,发现他们中绝大多数在早年就有乳腺症状,而这些症状并不是孤立存在,而是伴随以下8个高频特征:

长期乳腺疼痛。尤其是一侧乳房持续性钝痛或刺痛,并与月经周期无明显相关。

其次是乳腺结节反复出现或增大。不少患者在体检时发现结节,但因医生说"良性"就没再复查,结果几年后发展为癌。

第三是乳头溢液。尤其是单侧、无刺激下的血性或浆液样液体溢出,这是重要预警信号。

第四,乳头凹陷或乳晕改变。一些患者早期出现乳头回缩,以为是"先天的",其实可能是病变牵拉导致。

第五,乳腺局部皮肤变化。包括橘皮样改变、皮肤发红、变硬、发热等,提示可能有炎性乳腺病甚至癌变。

第六,家族中有乳腺癌或卵巢癌患者。这类人群的乳腺症状更值得重视。

第七,长期使用激素类药物,如避孕药、激素替代治疗等,可能加剧乳腺刺激。

第八,情绪长期紧张、抑郁。心理状态直接影响体内激素水平,进而影响乳腺状态。

这些特征单独出现未必意味着癌症,但若两项以上同时存在,尤其是持续时间超过3个月,建议尽早就医排查。

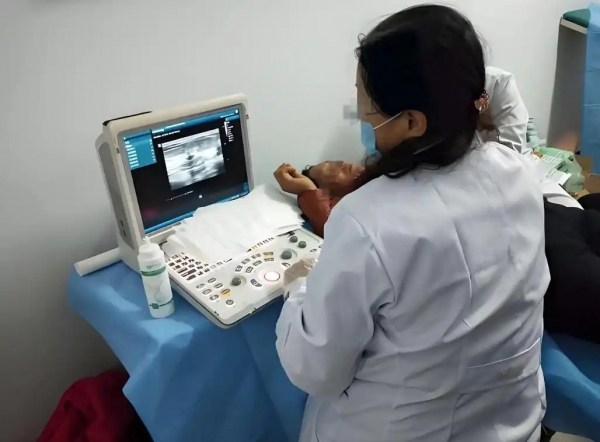

乳腺有问题,别只靠超声,排查不能靠"一张片子"

很多女性体检时做个乳腺超声,看报告写着"低回声结节,考虑良性",就彻底放心了。

但这其实只是初步筛查手段。

乳腺疾病的诊断,需要结合超声、钼靶、磁共振、病理检查等多种手段。尤其是非典型增生或导管内乳头状瘤等,单靠影像难以完全识别。

对于高危人群,比如有家族史、结节增大、乳头异常溢液等,建议结合钼靶或核磁共振进一步评估。

乳腺组织结构复杂,病灶可能"藏得深、看不清",不能只靠一次体检定终身。

平时该怎么做,才能减少乳腺癌风险?

定期体检是基础。建议35岁以上女性每年做一次乳腺超声,40岁以上加做钼靶检查。对于有家族史的人群,检查应提前、频率加密。

调整生活习惯。保持规律作息、控制体重、减少高脂高糖饮食,有助于维持激素平衡。

避免长期情绪压抑也很关键。乳腺受情绪影响明显,长期焦虑、抑郁容易加剧乳腺不适。

如需用药,尤其是口服避孕药或更年期激素替代治疗,应在医生指导下使用,避免自行滥用。

哺乳也是一种天然保护机制。研究发现,哺乳期越长,乳腺癌风险越低。

一旦发现乳腺有异常,不要等、不要拖、不要自己"百度判断",及时就医是最稳妥可靠的做法。

写在最后:乳腺问题,别再当"妇科小毛病"

乳腺病变不是女性的"专属烦恼",它可能是身体在提醒我们:生活方式该调整了,身体信号该听一听了。

科学不是让人恐慌,而是让人预防。乳腺症状虽常见,但绝不能掉以轻心。