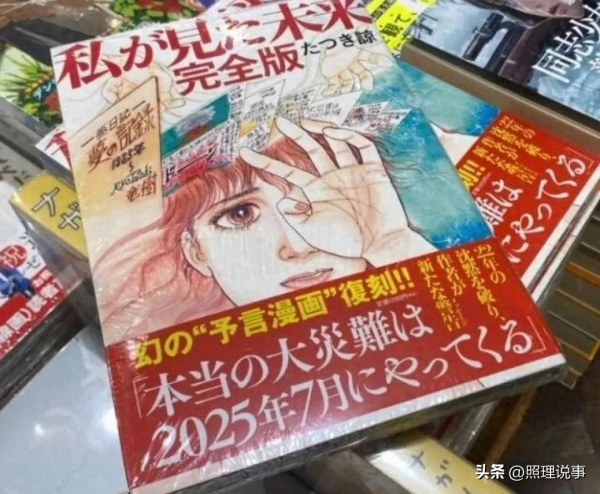

2025年7月5日,日本社交媒体被"末日倒计时"刷屏。大量民众囤积物资、取消行程,甚至有人携带遗嘱外出避难。这场恐慌源于一本25年前的漫画《我所看见的未来》--作者龙树谅在书中模糊提及"2025年7月可能发生灾难",经出版商炒作演变为"7月5日凌晨日本三分之一国土沉没"的精确预言。尽管日本气象厅连续三个月辟谣,强调"科学无法预测具体地震日期",但赴日旅游订单仍暴跌40%,很多便利店的应急物资被抢购一空。

预言传播的真相:商业炒作与集体创伤的合谋

这场风波的根源远非一则预言那么简单。漫画家龙树谅早已澄清,书中的日期仅是记录自己做梦的时间,但2021年出版社再版时添加"海底爆炸引发海啸"等细节,封面用红字标注"2025年7月5日大灾难",使销量暴涨400%。社交媒体算法进一步放大恐慌:相关话题在推特日文区两周内曝光量增长800倍,部分账号甚至伪造"NASA小行星撞击"等内容收割流量。

更深层的推手是日本社会的灾难记忆。1923年关东大地震、1995年阪神大地震、2011年东日本大地震,三次巨灾在日本国民心里留下了深刻烙印。心理学研究显示,日本民众对灾难信息的敏感度远超其他国家,这种"创伤的代际传递"使人们更容易接受末日叙事,以此获得对不可控风险的虚假掌控感。而科学辟谣的无力感在此凸显:尽管专家指出预言中的"海底爆炸"需9-10级地震能量,远超地质极限,鹿儿岛近期频繁地震也仅仅是常规板块活动,但民众却更愿意相信"万一成真"。

衰败的现实:经济停滞与社会断裂的恶性循环

末日恐慌蔓延的土壤,实则是日本持续三十年的全面衰败。1995年日本GDP占全球18%,如今人均GDP跌破3万美元,从"中等发达国家"滑向"低度发达国家"。制造业神话的崩塌尤为刺眼:东芝、松下等技术巨头被中韩企业反超,华为、TikTok等创新符号取代了索尼 Walkman 的昔日荣光。与此同时,145家百年企业在2024年集体倒闭,许多家族企业因无人继承而消亡,一家400年历史的餐厅停业时,经营者叹息:"年轻人连自己都养活不了,谁愿接手老店?"

社会结构的撕裂进一步加剧了绝望。年轻人深陷"躺平陷阱":30%的20-29岁青年不工作、不学习,靠父母退休金度日,自嘲人生是"父母扭蛋",也就是自己出生的家庭决定人生命运。中年人则被压榨殆尽:东京白领月薪40万日元,折合约2万人民币,房租、育儿开支占去三分之二,一旦失业便坠入"消失的劳动者"行列。全国103万中年单身者长期无业,蜗居在廉价公寓等待养老金。老年人更面临晚景凄凉:65岁以上人口占比达29%,其中34%独居;为支付生活费,80岁老人被迫打工,甚至有人故意犯罪入狱"找人说话"。这种代际集体困局,使"末日"不再是科幻概念,而是日常压力的极端投射。

政府失能与外部冲击:压垮骆驼的稻草

面对社会危机,日本政府的应对堪称失败。2011年东日本大地震后,官方曾宣称"一年让世界惊叹重建速度",但14年后的今天,福岛仍有5756人住在临时板房,郡山市4位灾民甚至从未离开过避难所。2024年石川县能登半岛地震后,政府计划10个月拆除危楼,但一年后仅完成39%,超过2万人滞留安置点。灾后重建的迟滞暴露了行政效率的低下,也消磨了民众对制度的信任。

外部压力则给了致命一击。7月9日,特朗普将结束对日90天"关税暂停期",威胁对日本加征35%关税。日本经济高度依赖出口,美国是其最大市场,若关税落地,汽车、电子产业将遭受重创。首相石破茂虽呼吁"用贸易而非关税保护利益",前首相鸠山由纪夫更提议"联合中韩减少对美依赖",但短期内无解。当经济自主权丧失与国家尊严受损相叠加,末日谣言便成了民众宣泄无力感的出口。

理性的微光:如何打破恐惧循环

7月5日太阳照常升起,预言不攻自破,但这场闹剧留下了深刻启示。科学防灾的价值再次凸显:日本气象厅推动民众下载官方预警APP,普及"防灾三件套":水、食物、收音机,这远比恐惧更有实效。更重要的是社会信心的重建:当百年企业倒闭时,政府需推动传统行业转型,例如京都把传统和服店改造成文化体验中心;当年轻人躺平时,应降低教育住房成本,打破"努力却无回报"的消极循环。

末日预言的破产,终将让日本社会看清一个事实:真正的危机不是地震海啸,而是一个社会失去希望后的自我瓦解。当民众在便利店抢购最后一份"末日饭团"时,或许该想想那位在推特晒工作照的上班族的态度:"公司不放假,该上班上班"。这份平静的日常坚守,才是对抗荒诞世界的终极防线。