三天之内,全智贤在中国代言的八个国际大牌官网集体下架她的头像,搜索栏输入名字直接空白,这种速度上一次出现还是2016。

品牌动作比声明快,说明市场真的在掉。

海蓝之谜、伯爵、兰蔻,哪一个不是砸过亿预算押她气质,现在一句台词没收回,广告先切割。

观众冲到直播间刷下架,客服统一回复"合约已到期",时间点却卡在剧集上线48小时内,巧合没人信。

剧叫《暴风圈》,上线前吹的是全智贤转型首部谍战大女主,预算300亿韩元,网飞同步采购。

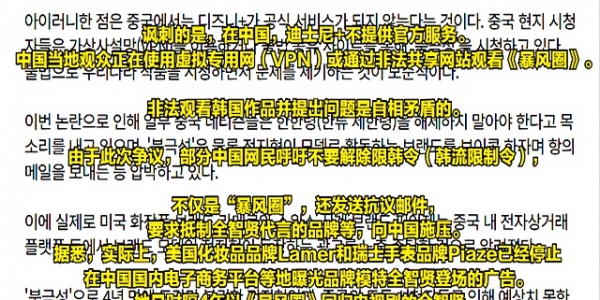

结果第一集第17分钟,角色对着地图说"中国为什么喜欢战争",镜头切到破败港口,字幕写着大连,实景却是香港最老的棚屋区,墙面发霉,电线乱挂,色调调得灰绿。

中国观众一眼认出,弹幕瞬间刷屏,豆瓣词条当晚被锁分。

韩国媒体跟进,不是解释剧情,而是把锅甩给"中国观众用VPN偷看",用词直接是小偷。

文章发出来两小时,韩网最高赞评论写着"被盗版还这么嚣张"。

两边情绪一起点火,微博热搜从文娱榜烧到社会榜,阅读量一夜飙到9亿。

全智贤经纪公司发声明,说广告下架是"按计划结束",与剧无关。

品牌方不回应,只把微博封面换成产品静物。

观众不买账,觉得沉默就是默认。

有人翻出她过去十年在中国捞金的数据:仅2014到2022年,代言费加活动收入超过12亿人民币,平均每年来内地四次,一次站台七分钟,报价税后800万。

数字摆出来,情绪更炸。

制作方至今没道歉,连惯用的"虚构作品"模板都没发。

韩国业内论坛先慌了,帖子说如果中国市场彻底关门,这部剧全球回本希望直接腰斩,网飞可能砍第二季预算。

演员、编剧、播出平台,一条产业链全被钉在火上烤。

有人对比同样踩线的案例。

2021年某韩剧把汉服说成韩服,品牌24小时撤代言,平台永久下架,三年过去,主演还没拿到中国签证。

速度越快,损失越小,拖着不认错,只会把短期风波拖成长期封禁。

全智贤团队显然没吸取教训,或者根本没把中国市场真当回事。

更深的问题是创作双标。

韩国影视一边吐槽本国财阀,一边把外国拍成落后战乱地,观众质疑:敢不敢把首尔写成贫民窟?

答案是不会,因为本土观众先掀桌。

对外套滤镜,对内自嗨,这种玩法不是第一次,也不会是最后一次。

品牌比明星更懂代价。

化妆品、手表、珠宝,七成买家在亚洲,中国占一半。

谁跟钱过不去?

代言合同里早就写好"出现伤害中国人民感情的言行,甲方有权立即终止并要求赔偿"。

律师透露,这次品牌方不仅不付尾款,还要倒追违约金,金额高达代言费的30%。

明星一夜白干,还得赔上口碑。

观众也在算总账。

有人把全智贤历年活动照片剪成视频,从机场接机的万人尖叫到品牌直播的百万点赞,再对比现在空荡的超话,落差就是热度。

热度没了,商业价值归零。

视频配文只有一句:市场可以把你托上天,也能随时收梯子。

留给全智贤的时间窗口已经很窄。

想挽回,至少三步:剧方删减镜头并公开致歉,本人发中英双语声明,代言品牌同步转发。

越晚一步,记忆就会从"一次失误"变成"永久标签"。

中国观众记性长,黑名单上的人,想翻身得付出十倍成本。

最后提醒一句:全球化不是单向赚钱,是双向尊重。

只想收钞票,不想背责任,结局就是现在这个样子。

明星、剧组、平台,谁都觉得只是拍部戏,可市场告诉你,戏外才是真金白银。

下一次,再贵的滤镜也救不了自己。