【文/观察者网 王一】10月14日至17日,国际海事组织(IMO)将召开会议,正式决定是否对全球航运业征收碳排放费用。这是世界上首个将整个行业领域的强制性排放限制和温室气体定价相结合的框架。协议草案此前得到了中国、欧盟、日本、印度等大多数国家的支持,但美国表示强烈反对,甚至退出了相关谈判。

法新社14日报道称,在国际海事组织即将正式通过"净零排放框架"前夕,美国10日发声明威胁称,将对投票支持该框架的国家采取惩罚性行动,包括禁止相关国家船舶进入美国港口、征收额外港口费用、实行签证限制和制裁相关官员等。这份声明由美国国务卿、交通部长和能源部长联署,还呼吁各方共同拒绝通过。

美国彭博社14日称,美国国务院10日表示正在探索包括关税在内的各种选择,但同日发布的声明中又没有提及关税,目前尚不确定关税是否是美国考虑的举措之一。

在11日的声明中,美国国务院再次言辞激烈地指责道,"欧盟主导的方案是全球气候监管的新殖民式输出",并放话称将对支持该方案的国家"采取措施"。

12日,欧盟委员会发表声明,呼吁成员国坚定支持国际海事组织的减排措施。欧方13日还告诉法新社,欧盟和英国均将全力支持该方案。

但一名欧洲消息人士指出,美国的威胁可能会影响一些"对美国影响更敏感、面对美国报复更脆弱的国家","我们对结果仍然乐观,但投票结果可能会比以前更焦灼,弃权比例或将上升"。英国路透社预计,美国将出席国际海事组织10月14日至17日的会议。

法新社分析指出,菲律宾是世界上最大的船员来源国,今年4月曾支持该新框架,但若美国实施签证限制,该国将首当其冲受到影响。此外,加勒比海岛屿国家经济依赖美国邮轮业,同样可能遭受波及。

国际海事组织秘书长阿塞尼奥·多明戈斯在接受法新社采访时未正面回应美国的声明,仅表示对本周的表决结果"充满信心"。他表示,国际海事组织公约允许签署国在港口检查外国船舶甚至可扣留不合规的船只,因此一旦全球排放定价体系正式实施,即使美国不参与,也难以完全规避。

国际海事组织是联合国专门机构,负责全球航运安全、安保以及防止船舶对海洋和大气造成污染。该组织成立于1948年,总部设在伦敦,主导制定了多项重要国际公约。

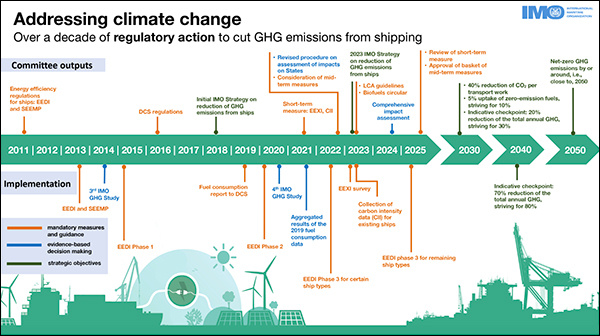

国际海事组织对航运业提出的净零计划 国际海事组织

今年4月,国际海事组织宣布,批准《国际防止船舶造成污染公约》附件六修正案草案,强制实施国际海事组织净零排放框架。这是世界上首个将整个行业领域的强制性排放限制和温室气体定价相结合的框架。

当时,包括中国、欧盟、日本、印度、巴西在内的63个国际海事组织成员投票支持了"净零排放框架"。反对的16个国家主要为产油国,比如沙特阿拉伯、俄罗斯和阿联酋等。太平洋岛国在投票中投了弃权票,认为这些提案不足以实现脱碳目标。美国则直接退出了谈判。

拟议的新框架要求航运业自2028年起逐步减少碳排放,并在2050年前实现完全脱碳。根据草案,所有超过5000吨的船舶若排放超出规定阈值,将被征收排放费,低于阈值者可获得"补偿单位"。超标船舶需购买相应配额或支付罚金,所得资金将由国际海事组织秘书处设立的"国际海事组织净零基金"统一管理,为发展中国家的技术创新、基础设施建设和减排转型提供支持。

伦敦大学学院的研究估计,初期大多数船舶预计都需要缴纳罚金,因此该标准在2028年至2030年间每年可产生约110亿至120亿美元的收入。

有分析指出,新框架不仅确立了强制性燃料标准,还引入了全球范围的碳定价机制,从而通过"双轨制"推进减排:一是设立逐年降低的全球燃料温室气体强度标准,二是推行碳定价机制,对排放超标的船舶收取费用。

这些措施计划于本周正式提交国际海事组织会议审议,如获通过,预计于2027年生效。留出的两年过渡期旨在为各方提供充分时间,以调整运营模式并投资于替代燃料和新技术。

彭博社指出,国际海事组织的新框架已酝酿多年,若本周得以通过,将成为多边气候监管体系的重要胜利,并在下月于巴西举行的《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会(COP30)前为全球气候行动注入动力。对于航运业来说,这项措施有望推动航运业摆脱对石油燃料的依赖,加速向氨等更清洁能源转型。

报道称,虽然美国的反对为新框架的顺利通过增添了难度,但业内人士预计框架最终会获得通过,因为即便未能形成共识,2/3的多数赞成票也可使其获批。

10月初,日本船东协会、比利时皇家船东协会、荷兰皇家船东协会、新加坡船东协会、英国航运商会、挪威船东协会以及丹麦航运等七家船东协会发表联合声明,强烈支持国际海事组织即将在伦敦召开的特别会议上审议的"净零框架",并呼吁各成员国"在伦敦创造历史",正式通过这一具有里程碑意义的全球减碳方案。

据悉,七家协会代表的船队总运力约占全球的1/4,其联合表态被业界视为对国际海事组织推动全球航运脱碳进程的重要支持信号。

"这是航运业的决定性时刻,也是全球脱碳努力向前迈进的重要一步,"波士顿咨询公司合伙人彼得·詹姆森(Peter Jameson)说,"尽管部分国家可能试图通过政治施压延缓进程或使其复杂化,但这不足以改变结果。"