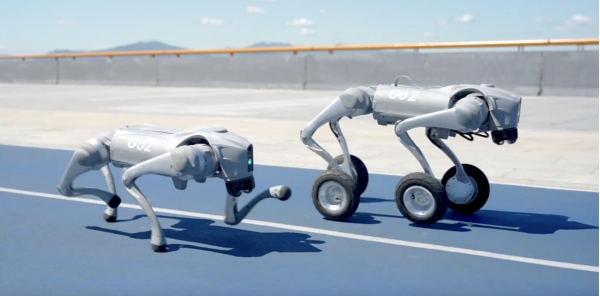

"波士顿动力Spot售价53万,中国造机器狗却只要一台手机钱!"

宇树科技的技术人员表示,宇树人形机器人当前主要还只能用于展示科普、高校研究。未来定价方面,宇树科技一位负责人称四足机器人降到三四千人民币"问题不大",可以真正进入消费级时代。他认为,目前四足机器人 1 万人民币的价格,对普通老百姓来说"还是有点贵的"。 若消息属实,这意味着曾被诟病"中产玩具"的消费级机器狗,正式杀入大众市场。一场由价格雪崩引发的家庭机器人革命,正在悄然颠覆万亿级产业格局。

一、价格屠夫背后:国产供应链的"反杀"逻辑

"成本每降低1%,市场渗透率就能提升5%。"一位宇树合作工厂负责人透露,此次降价的核心在于三大技术突围:

1. 3D视觉模组国产化

南京某厂商研发的微型激光雷达,通过将1440线扫描精度压缩至单芯片方案,成本从800元骤降至230元。配合华为开源算法,机器狗避障响应速度突破0.05秒,达到波士顿动力Spot 80%性能。

2. 固态电池微型化量产

宁德时代最新一代"蜂巢2.0"固态电池,在保持火柴盒体积下实现4800mAh容量,支持机器狗连续工作8小时。据内部测试数据,该电池循环充放电2000次后损耗率仅9.7%,彻底解决用户"充电2小时,遛狗10分钟"的痛点。

3. 边缘计算芯片平权

搭载寒武纪MLU220芯片的宇树机器狗,本地AI算力提升至32TOPS,可离线处理人脸识别、语音指令等任务。相比依赖云端计算的初代产品,隐私泄露风险降低76%,农村等弱网地区适用性大幅提升。

行业暗战同步浮出水面:小米生态链企业被曝派工程师"卧底"宇树代工厂,特斯拉Optimus团队则开出3倍薪资挖角动态控制算法组。这场技术突袭战,或将改写全球机器人产业话语权。

二、从极客玩具到家庭刚需:6000万中国家庭的"机器焦虑"

价格门槛的击穿,正在激活三类人群的爆发性需求:

1. 一线城市"双职工家庭"

上海浦东某90后家长算了一笔账: "请住家保姆月薪8000元,机器狗一次性投入不到4000元,还能辅导孩子编程作业。" 宇树与学而思合作开发的STEM课程显示,搭载图形化编程界面的机器狗,使小学生算法理解效率提升42%。

2. 银发经济下的独居老人

北京卫健委试点项目披露,接入301医院急救系统的宇树机器狗,成功在23秒内识别老人跌倒并自动呼叫救护车,较传统可穿戴设备响应速度快3倍。更让子女安心的是,其搭载的毫米波雷达可穿透浴室玻璃监测呼吸频率,避免隐私裸露争议。

3. 中小企业的"降本刚需"

杭州某电商仓库用4台宇树机器狗替代夜间巡逻岗,每年节省人力成本超12万元。这些机器狗不仅能攀爬45度斜坡巡检货架,还能通过气味传感器预警火灾隐患。

GFK预测数据显示:3000元左右价位带将激活中国至少6000万家庭需求,相当于扫地机器人市场规模的3倍。但这场狂欢背后,暗藏着一场关乎伦理与生存的激烈博弈。

三、终极推演:2026年,我们会被机器人'圈养'吗?

资本市场的狂热与焦虑并存:红杉资本2月斥资5亿元扫货机器人ETF,高瓴却悄悄加仓网络安全保险板块。。

"技术平权不应以人性退化为代价。" 当我们为三四千元的机器狗欢呼时,或许更该思考:当冰冷的金属骨骼走进温暖的客厅,人类需要守护的不仅是隐私与工作,更是对生命价值的敬畏。