李世民放了390名死囚回家过年,约定年后再斩,最终回来多少人?

在唐朝时期,监狱中有390名已经判处死刑的囚犯,但令人震惊的是,皇帝最终决定将他们全都释放。皇帝与他们达成了约定,决定在来年再行处决。那么,这些死囚最后都按时回来了吗?

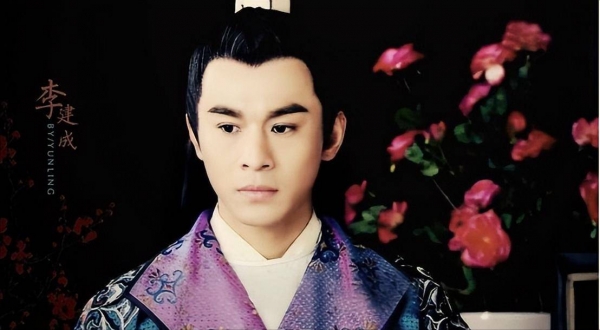

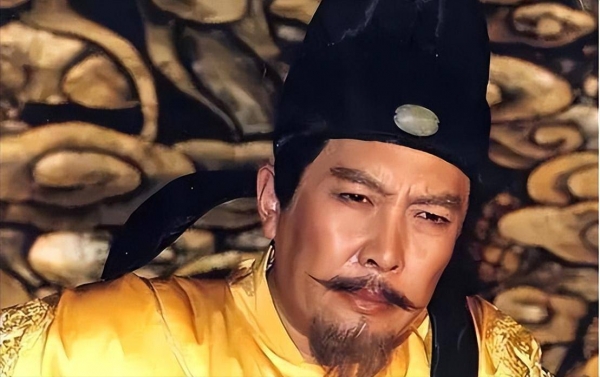

这一决定的背后,正是唐朝的明君,英明的太宗李世民。那么,李世民为什么会做出如此决定呢?

提到唐太宗李世民,许多人往往会将他与清朝的康熙和乾隆两个皇帝相提并论。不可否认,这三位皇帝的治国风格都充满争议。例如,乾隆帝有着富贵的背景,有人认为他并无多少真才实学,只不过是一个典型的"富二代",他的治理为清朝的衰败埋下了伏笔。但也有观点认为,乾隆是清朝的最后一位明君,他在位时,将清朝的国力推向了巅峰。

李世民的历史地位也同样不容忽视,尽管他的功绩很高,但仍然有一件事让人无法忽视--那就是他参与了玄武门之变,亲手夺取了太子李建成的生命。尽管这些行为看似残酷,但我们必须理解,人无完人,皇帝亦是人,也会有自己的软肋和难处。

对于这些历史评价,外界的争议不可避免。然而,如果我们从一位帝王的治理成果来看,衡量标准最直接的便是他是否为百姓带来了福祉。一个国家只有当民众富足、社会安定时,才能称得上真正富强。李世民无疑是在这方面表现出了卓越的才能。

当李世民刚刚继位时,面临的局面复杂,但他很快就展现出了他的治国才能。李建成和李世民虽然同出一门,但李世民的表现更为突出。李世民夺取李建成的皇位,并非出于个人欲望,而是出于生死存亡的考量。李世民不仅逐渐在军中建立起了自己的声望,连父亲李渊也开始感受到威胁。可以想见,当父亲和哥哥联手要废除他时,李世民只能选择一条极端的道路。这是当时权力斗争的残酷现实。

如果李建成没有动手对付李世民,那么李世民最终可能依然会争取权位,因为他从不满足于做一个配角。然而,即便如此,他也未必会采取如此残忍的手段。实际上,李世民深知"帝王家"的无情,他的选择也许是为了生存,也是为了打破政治桎梏。

李世民继位后,进行了一系列的政治改革。他没有像许多帝王一样在位后肆意清洗异己,而是选择了宽容和远见。李建成手下许多曾经的能人志士,虽然有些曾与李世民对立,却得到了宽容和重用。其中魏征便是李世民重要的谋士之一。李世民此举不仅让那些忠诚之士找到了立足之地,也为自己树立了宽厚的明君形象。

在李世民的治下,唐朝的经济和社会逐步恢复。为了让民众生活更加安定,李世民采取了许多举措,其中之一便是鼓励婚姻,解决人口问题。他命令将宫中多余的宫女释放,让她们找人结婚,若无法嫁人,政府要负责提供帮助。即使这些措施让李渊颇为不悦,但李世民依旧坚持了自己的决策,因为他清楚地知道,国家的根本在于民生的稳定。

唐朝的经济逐步恢复,也得益于李世民出色的外交手段。他成功地让流亡在外的子民回国,这不仅增强了国家的人力资源,也推动了经济的复苏。

在政治管理方面,李世民推崇"仁政",他大力改善司法,减少了监狱中的囚犯人数。他关心百姓疾苦,采取了许多宽容的措施。特别是在他发现监狱中有390名死囚需要处刑时,他决定亲自了解这些人的罪行。在与这些死囚的对话中,李世民发现,很多人并非罪大恶极,许多人的死刑判决是因为不公平的原因。

例如,有一位名叫张的大哥,他因为情感上的失控杀了一个富家公子,原本并未触犯死刑,但因其没有背景而被冤枉。李世民得知情况后,十分愤慨,他决定为张大哥伸张正义,并命令御史彻查此事。张大哥表示他并不求宽恕,只希望能见到自己未出生的孩子,这样才算了无遗憾。

这390个死囚,背后大多有着悲惨的经历,他们的罪行大部分源自不公和社会的不平等。李世民深感同情,决定给这些人一个机会,允许他们在一年内弥补遗憾。虽然朝廷上有不少反对意见,但李世民坚信这些人会履行约定,于是他决定放人一马。

一年后,当这些死囚按时回到监狱时,李世民感到非常欣慰。看到张大哥和其他囚犯面带笑容,李世民知道他们确实完成了自己的承诺。更加令人感动的是,在这一年里,这些人没有再犯任何罪行。

李世民感慨万千,决定放弃他们的刑罚,认为他们已经经历了"死过一次"的洗礼,值得得到新生。这一举措不仅让这些曾经的死囚重获自由,也为唐朝赢得了民众的广泛尊敬。

李世民不仅通过宽容与智慧治国,还在面对严苛的罪刑时展现了对民众的深切关怀,这使得他成为历史上少数几位真正体恤百姓的伟大皇帝之一。