承载着中国民用航空工业雄心、旨在挑战空客与波音双寡头垄断地位的国产大飞机C919,其迈向国际市场的征途似乎比预期要长。欧洲航空安全局(EASA)执行董事近日在接受法国媒体采访时明确表示,对中国商飞(COMAC)研发的这款单通道客机进行适航认证,预计还需要3到6年的时间。这一时间表远超中国商飞此前设定的2025年取证目标,凸显了新机型要获得国际主流市场"通行证"所面临的严峻挑战与复杂流程。

EASA掌门人发声:2025年取证"不可能"

4月29日(周一),法国知名工业媒体《新工厂》(L'Usine Nouvelle)刊登了对EASA执行董事弗洛里安·吉勒梅的专访。在采访中,吉勒梅直接回应了关于C919认证进展的问题:"正如我们已正式告知他们的那样,C919不可能在2025年获得认证……我们应该能在未来三到六年内完成C919的认证工作。"

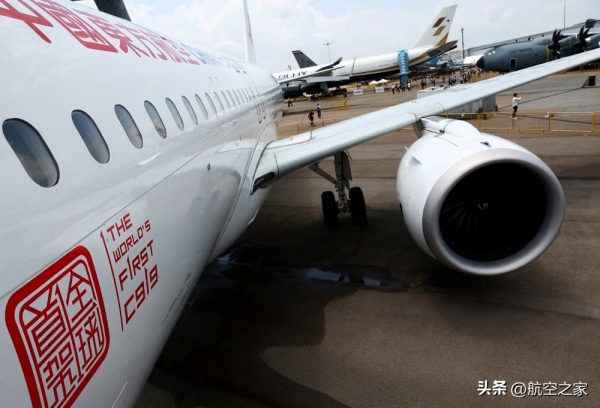

C919是中国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机,其设计目标是与全球最畅销的空客A320neo系列和波音737 MAX系列窄体客机展开竞争。该机型在2022年获得中国民用航空局(CAAC)颁发的型号合格证后,已于2023年在中国国内投入商业运营,目前执飞范围仅限中国内地及香港地区。

此前,中国商飞曾公开表示,目标是在今年(2025年)获得EASA的型号认证,以此作为敲开国际市场大门的关键一步。因为世界上大多数国家都要求其航空公司运营的飞机型号必须得到EASA或美国联邦航空管理局(FAA)这两大权威机构的批准。来自非中国的飞机租赁商和航空公司的行业消息人士也一直表示,在考虑引进C919之前,他们希望看到EASA对其安全性的认可。

"国际准生证"为何耗时漫长?

吉勒梅的表态,无疑给C919的短期国际化前景泼了一盆冷水。那么,为什么EASA的认证过程需要如此长的时间?

严苛的安全标准: EASA和FAA的适航认证是全球公认的最严格标准,旨在确保飞机设计、制造和运行的最高安全性。对于一款全新设计的飞机,尤其是来自一个相对较新的制造商,监管机构需要进行极其详尽和审慎的审查。

复杂的技术验证:吉勒梅指出,EASA大约在四年前开始与中国商飞就C919认证展开合作。认证过程涉及对飞机整体设计、各个系统和零部件的全面验证,还需要EASA的试飞员亲自进行独立飞行测试,以评估飞机性能和操控特性。这需要投入大量时间和资源。

流程与熟悉的建立:EASA需要充分理解和评估中国商飞的设计理念、研发流程、测试数据以及质量控制体系。建立这种互信和熟悉度本身就需要时间。

尽管耗时较长,但吉勒梅对最终结果表示乐观:"中国商飞正投入大量资源、承诺和技术手段来推动这项认证工作。我毫不怀疑它终将成功。"

挑战与策略:C919的国际化之路

EASA认证时间的延长,对力图走向世界的C919意味着什么?

国际市场拓展受阻: 无法按原计划获得EASA认证,将大大延缓C919进入欧洲及其他认可EASA标准的国家市场,从而影响其获取国际订单的步伐。

竞争格局短期难变: 这也给了空客和波音更多的时间来巩固其在单通道市场的地位,C919短期内难以对其构成实质性的全球性挑战。

对FAA认证的影响: 据《新工厂》报道,吉勒梅还提到,中国商飞目前并未寻求FAA的批准。这可能意味着COMAC现阶段的国际化重点是先攻克欧洲市场,或者也可能包含其他战略或政治层面的考量。缺少FAA认证,同样会限制其进入美国及认可FAA标准的市场。

供应链的"双刃剑":C919虽在中国总装,但其许多关键部件,如由美国GE宇航与法国赛峰合资的CFM国际公司生产的LEAP发动机等,均来自西方供应商。这种国际合作模式加速了飞机的研发,但也意味着其供应链易受地缘政治和贸易关系波动的影响。

面对主流市场认证的漫长等待,中国商飞也在同步推进其他策略。其研发的另一款较早投入运营的支线客机C909,已成功交付给印度尼西亚、越南、老挝等国的航空公司。这些国家的民航当局接受或认可中国的CAAC认证标准。通过C909在海外的运营,中国商飞可以积累国际运营经验、建立品牌认知度,并展示其飞机的可靠性,这可视为C919走向世界的一种"迂回"或辅助策略。

EASA预计C919认证需3至6年,这一消息清晰地表明,一款新型民用大飞机要获得全球市场的入场券,绝非易事。它不仅需要过硬的技术实力和产品质量,更需满足极其严苛且耗时的国际适航审定标准。对于中国商飞和C919而言,这既是挑战,也是必须跨越的门槛。未来几年,将是中国商飞与EASA密切合作、持续证明C919安全性和可靠性的关键时期。C919的"出海"之路虽然延长,但中国发展自主民用航空工业的决心和投入,预示着这场"长跑"仍将继续。