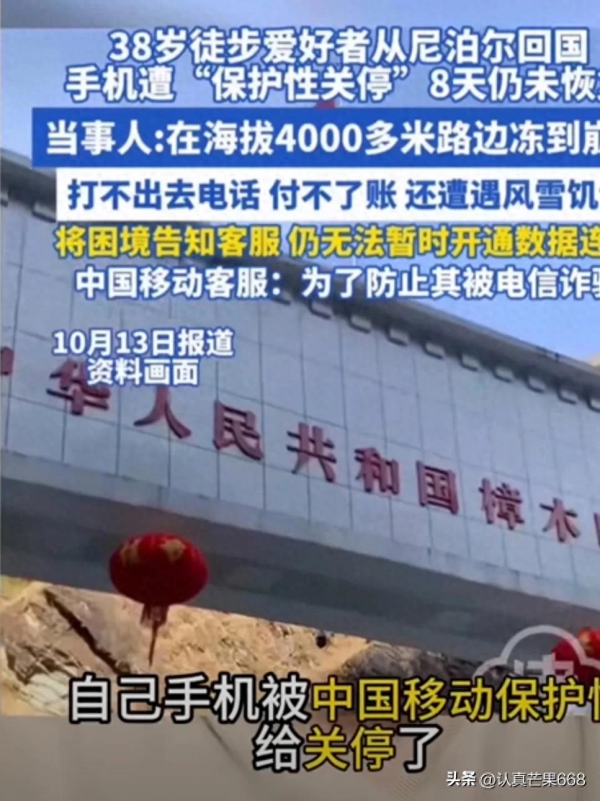

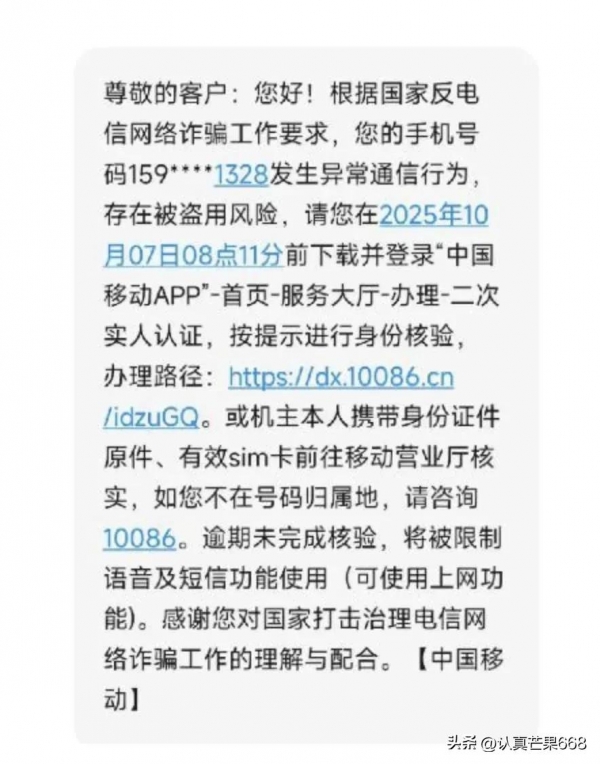

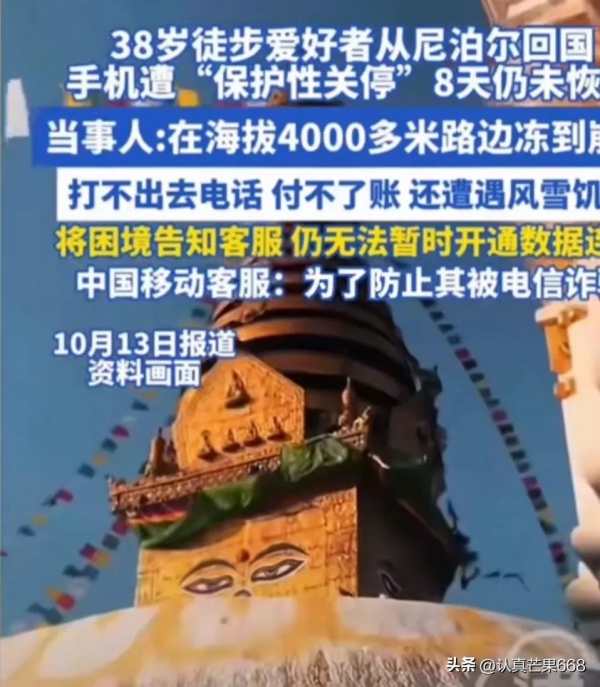

10月5日,李先生从尼泊尔经樟木口岸回国时发现手机停机。他最初以为是欠费,充值后仍无法使用。当时聂拉木地区已持续降雪两天,全城停电。李先生仅穿着适合零上10度环境的冲锋衣,在零下气温中面临严重失温风险。他联系中国移动客服,被告知为防止电信诈骗,号码被保护性关停。客服表示必须本人前往营业厅办理复机,拒绝临时开通网络服务的请求。

【处理过程】李先生向海关求助后,由民警安排临时住所。次日前往当地营业厅,被告知新疆办理的手机卡需返回新疆或拉萨才能复机。他多次致电移动客服,其中一位接线员同意开通4小时网络,但实际仅维持5分钟。后续客服人员均拒绝开通网络服务。李先生认为客服部门在明知其处于危险环境时,仍机械执行规定,存在重大服务缺陷。

【运营商回应】中国移动客服热线表示,对于停机期间人身安全受威胁的用户,客服确实具备线上开机权限。开机时长有限,后续需申请停机保号。跨省业务需视当地营业厅服务能力而定,部分情况必须返回号码归属地办理。该回应与李先生实际遭遇存在明显出入。

【技术背景】电信诈骗防范系统通常基于通话频次、漫游地区等数据触发保护机制。系统设计时未充分考虑极端环境下的人道主义豁免条款。运营商后台权限管理存在层级分割,一线客服应急处理能力不足。跨国漫游用户更容易触发风控模型,但解封流程缺乏标准化操作指引。

【法律分析】《电信条例》规定运营商有权对异常通信行为采取限制措施,但未明确特殊情况处理时限。《消费者权益保护法》要求经营者不得设定不公平交易条件。李先生遭遇反映出法规在平衡防诈骗与基本通信权方面存在空白地带。运营商应急预案未达到合理注意义务标准。

【行业对比】银行系统针对账户冻结设有72小时紧急解冻通道。国际运营商如沃达丰在非洲地区推出"应急通话包"服务。国内虚拟运营商已试点"二次验证解封"功能。中国移动的处理方式暴露出传统运营商服务流程僵化的问题。

【改进建议】运营商需建立分级响应机制,将生命安全类投诉设为最高优先级。开发基于地理围栏的自动识别系统,对边境、高寒地区用户放宽风控阈值。培训客服掌握多维度风险评估能力,授权一线人员特殊处置权限。在APP设置紧急求助快捷通道。

【争议焦点】企业风控措施是否应该无条件让位于公民生存权?运营商主张的"系统设定"能否成为免责理由?在技术手段已支持精准识别的今天,是否存在懒政思维?这起事件折射出数字化转型中,机器决策与人性化服务的根本矛盾。当算法开始掌握生杀大权,谁来为冰冷的代码注入温度?