7 月 31 日这天,围绕乌克兰问题的审议正按程序进行,没人预料到,美方会当场质问中国。

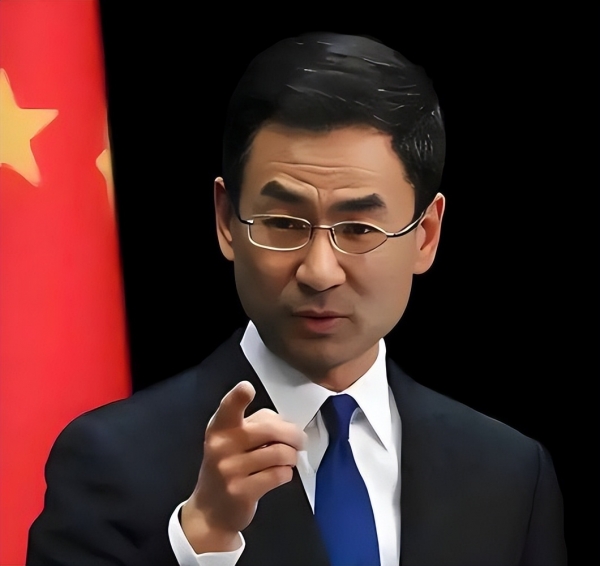

当美国代表再次提及中国和俄罗斯贸易往来有问题时,中国常驻联合国副代表耿爽的一句话,让原本略显紧绷的空气忽然静了下来。

美方频繁的质问

七月下旬的安理会,似乎比往常多了几分不寻常的节奏。从 7 月 22 日到 31 日,短短十天里,美国代表三次在不同议题的会议上,将话题引向中国。

7 月 22 日,安理会召开 "和平解决争端" 公开辩论会,各国代表原本聚焦如何通过对话化解地区冲突,美国代表却话锋一转,提到了南海,称 "某些国家的行动可能影响地区稳定"。

中国代表当场回应,强调中国始终通过对话协商处理南海分歧,反而是美国频繁派舰机到南海活动,才是地区紧张的源头。

这场偏离主题的讨论,是一种预兆,美国的质问虽未掀起巨浪,却已让人察觉到暗流。

两天后的 7 月 24 日,安理会讨论联合国与伊斯兰合作组织的合作问题。

议题本是如何加强国际组织间的协作,美国代表又突然提到涉疆议题,言辞间带着预设的立场。

中国代表当即澄清,所谓 "涉疆问题" 纯属编造,过去几年已有上百个国家在联合国支持中国的立场,这些事实足以说明真相。

会议室里,这样的话题转换,显然超出了会议的初衷,不少人都不赞同美国的做法。

7 月 25 日,安理会审议乌克兰问题,美国代表第三次将目光投向中国,称 "有证据显示中国向俄罗斯提供军民两用物资"。

中国代表回应时,特意提到了一个细节:中方对军民两用物项的出口有严格管控,所有交易都在联合国框架内进行,而美方所谓的 "证据",至今没有具体指向,更多是媒体报道和第三方传闻。

一周之内三次 "转向",让熟悉安理会运作的人都看出了端倪。

这些议题看似分散,实则都指向同一个方向,试图将中国塑造成 "问题相关方"。

有心人会发现,美国的每次发难都缺乏扎实的依据,美方之所以责问,不是真的觉得中方有问题,更像是带有一种策略性的施压。

此时,另一个事实被提及:中俄之间的贸易,其实一直遵循着国际规则。

自 2022 年以来,全球供应链经历了不少波动,俄罗斯的能源、化肥、核燃料等产品,在国际市场上仍有稳定需求。

中国作为贸易大国,与俄罗斯保持正常的经贸往来,是市场规律的自然选择,也是国家主权范围内的事。

联合国从未对俄罗斯实施全面制裁,中俄贸易既不违反安理会决议,也符合国际法基本原则。

有媒体统计过,2024 年中俄贸易额中,能源和农产品占了很大比例,这些都是民生所需的物资。

中国对军民两用产品的出口,有一套严格的审查流程,从申请到放行,多个部门会联合评估,确保不涉及敏感用途。

所谓 "俄军装备中发现中国零部件" 的说法,其实那些零部件大多是全球通用标准件,产自多个国家,并非中国专门提供。

这些事实展现出一个清晰的轮廓:中俄贸易是正常的国际往来,而美国的频繁指责,更像是在刻意模糊焦点。

中方代表一句话的分量

7 月 31 日的安理会会议,是应俄罗斯请求召开的,主题是 "向乌克兰提供武器的影响"。

俄罗斯代表希望在联合国平台上,讨论西方国家持续军援乌克兰对局势的影响,呼吁回到政治解决的轨道。

会议进行到一半,美国代理常驻联合国代表约翰・凯利再次将话题转向中国,语气比前几次更直接:"中国向俄罗斯出口的部分军民两用物资,可能被用于冲突,这违背了国际社会的期待。"

他提到了无人机、工业设备等,试图将中国与冲突的 "责任方" 联系起来。

会场里的目光,不自觉地投向中国代表席,耿爽拿起话筒,声音平稳却清晰。

"中国不是乌克兰危机的制造者,也未向冲突任何一方提供致命性武器。中方始终严格管控包括无人机在内的军民两用物项出口,并保持与 俄罗斯、乌克兰 的正常贸易往来,符合国际法义务。"

他顿了顿,继续说道:"如果美国可以与俄罗斯做这样的贸易,为什么中国正常的经贸往来就成了问题?"

这句话没有激昂的情绪,却句句精准回应,会场里先是短暂的安静,随后能听到几声低低的议论。

美国代表想回复,却无从谈起,最终没有立刻回应,中国这个回复,显然戳中了美国无法回避的事实。

因为,美国从俄罗斯进口的化肥,关系到美国农业的收成;核燃料则用于美国的核电站,保障着民生用电。

这些贸易对美国而言,是 "必要的",到了中俄贸易这里,同样性质的往来,美国同样没有立场给中俄贸易贴上"有问题"的标签。

耿爽接着阐述了中国的立场:"向战场输送武器会加剧冲突、延长战火,当前应推动双方保持和谈势头,达成全面、持久、有约束力的和平协议。中方将继续为政治解决危机发挥建设性作用。"

这番话里,有几个细节值得回味,他提到了 7 月 23 日俄乌双方在伊斯坦布尔的第三轮谈判,尽管那次谈判只进行了一个小时,却在战俘交换和人道援助上达成了初步共识。

"中方对这样的进展表示欢迎," 耿爽说,"这说明对话还有可能,政治解决才是正道。"

这是中国首次在安理会公开肯定俄乌谈判的进展,传递出明确的和平信号。

对比之下,美国的态度显得有些矛盾,一方面,美国向乌克兰提供了大量武器,近期却因国内国会的分歧,军援预算出现延迟,导致乌克兰战场的补给受到影响。

另一方面,它又在安理会不断施压中国,试图转移对自身困境的关注。

毕竟美国的焦虑,既来自战场局势的变化,也来自对全球供应链主导权的担忧,中俄贸易的稳定发展,让美国觉得自己的影响力受到了挑战。

而耿爽的那句话,其实点出了当前国际社会的一个深层问题:规则的适用性,到底是一视同仁,还是因国家而异?

如果 "规则" 可以根据自身利益随意解释,那它也就失去了应有的约束力。

中美这场交锋没有激烈的争吵,却比争吵更有分量。

因为中方证明了,在复杂的国际事务中,最有力的回应往往不是高声反驳,而是用事实划出清晰的界限。

中俄贸易的合法性,不需要用情绪来辩护,美国的双标,也无需用激烈的言辞去揭露。

一个简单的对比,一句平静的反问,就足以让美国意识到自己做得不对。