"孩子只是发烧了一天,怎么就进了ICU?"这是那天门诊中一位母亲崩溃的哭喊。她的女儿,一个12岁活泼健康的初中女生,仅仅因为发热一天,肺部CT就呈现"白肺"状态,病情急转直下。

这不是电影情节,而是真实发生在医院里的故事。

很多人以为发烧是小事,捂一捂、睡一觉就好。可你知道吗?一些看似普通的症状,背后可能隐藏着极其危险的疾病。

"小感冒拖几天就好""年轻人扛一扛没关系"这些观念,

可能正在悄悄把人推向险境。

那位女孩起初只是发热、咳嗽,家长以为是普通感冒,给她喝了点热水、吃了退烧药。

可第二天开始,她呼吸急促、精神不振,送医时血氧已经下降,肺部大片感染,医生诊断为"重症肺炎",CT片子几乎一片苍白,医学上称为"白肺",是急性呼吸窘迫综合征的表现,意味着肺功能几近瘫痪,生命岌岌可危。

"白肺"到底是怎么回事?简单来说,正常情况下我们的肺就像海绵一样,充满空气。

而当感染严重时,肺泡被大量炎细胞和液体取代,空气进不去,氧气无法进入血液,就像一块湿透的海绵,怎么也吸不了水。

许多人误以为重症肺炎一定有高烧、剧烈咳嗽,其实不然。

儿童、老年人或免疫力差的人,早期症状可能并不典型,甚至体温只有37.5℃,但肺部却已经"风起云涌"。这就是为什么"低烧不等于轻病,高烧也不一定重病",医学从不看表象。

临床上,我们经常遇到这样的问题:家长说"孩子昨天还活蹦乱跳,今天就喘不上气了"。其实,潜在的病毒或细菌早已悄悄入侵体内,免疫系统一旦失控,炎症风暴就会席卷整个肺部。

尤其是在病毒性肺炎中,呼吸系统是主要战场。像甲型流感、腺病毒、新冠病毒等,都有可能引发"白肺"。

这些病毒并非新鲜事物,但对儿童或免疫力低的人来说,它们可能是"猛虎",不是"纸老虎"。

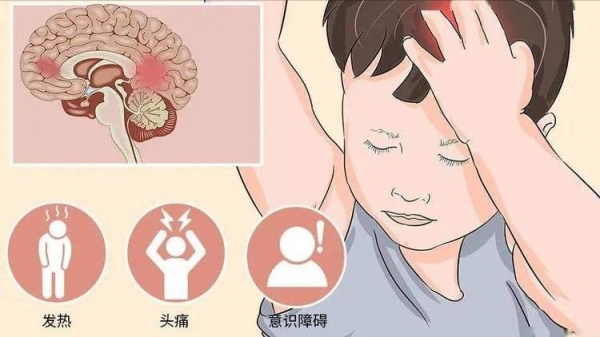

什么信号提示我们要警惕?如果孩子发热超过24小时,伴有呼吸急促、胸闷、脸色发灰、嗜睡、讲话费劲等症状,就应高度警觉。

特别是当孩子说"我喘不过来气"时,千万别以为是娇气--这可能是肺部功能正在迅速恶化的警报。

很多人以为肺炎是老年病,其实儿童和青壮年也不例外。流感季节、病毒高发期,学校、地铁、商场都是高风险场所。

一位初中生,一个普通的早晨,可能就暴露在病毒的密集传播中。

更严重的是,有些肺炎并不只是肺的问题。病毒可通过血液传播,引发心肌炎、脑炎、肝功能损伤等多器官并发症。你以为只是"咳几声",其实病毒可能已经在体内"开了分会场"。

这时候再等,就不是"拖一拖"那么简单了。

医学上有个概念叫"沉默性缺氧",尤其在儿童中容易出现。意思是即使血氧已经下降,孩子也可能没有明显不适,直到突然昏迷、抽搐才被发现。

这是"看不见的杀手",不是危言耸听,而是众多临床数据的总结。

肺部全白,并不等于死亡,但一定是重症信号。一旦演变为急性呼吸窘迫综合征(ARDS),就可能需要呼吸机、甚至体外膜肺氧合(ECMO)支持。

这不仅是医疗资源的重负,更是家庭情感和经济的极大考验。

我们常说"早发现、早干预、早治疗",不是口号,而是生命线。

一个及时的血氧检测,一张肺部影像,可能就是孩子和重症之间的分界线。

医学的手段虽然先进,但最有效的武器,依然是"警觉"。

有些人会问:"那是不是发烧都要去医院?"当然不是。

但如果发热超过24小时合并呼吸异常、精神状态改变、进食困难,就应引起重视。

身体发出的信号,不该被忽视,更不能一味等待"自愈"。

其实,医学最怕的是"轻敌"。

就像打仗一样,敌人已经攻进城门,你还在以为只是城外起了点烟。我们不是要人人恐慌,而是希望大家建立一种理性的健康意识:不是所有的发热都无害,也不是所有的咳嗽都能自愈。

医生不是神,但我们愿意在你警觉的时候,提供帮助。临床上最常听到的一句话是:"要是早一点来就好了。"这句话背后,是多少家庭的悔恨与泪水。

孩子的健康,不能靠"抗一抗",更不能靠"等一等"。尤其是正在发育期的青少年,免疫系统尚不成熟,器官储备有限,重症发展往往更快。

不要用成人的标准去评估孩子的病情,那是最危险的"刻板印象"。

每一次发烧,都是身体在"报警";每一口呼吸,都是生命的权利。

我们不是要大家草木皆兵,而是希望你在面对"熟悉的症状"时,能多一分怀疑,多一分了解。

健康的守护,不只是医生的责任,更是每个家庭的意识觉醒。不要让"本来可以避免的悲剧",成为"来不及的遗憾"。

你以为只是感冒,它也许就是身体发出的最后求救信号。