特朗普百般请求,中方终于采购美国大豆,黄仁勋直言不讳:损失比中国更大!释放信号不寻常

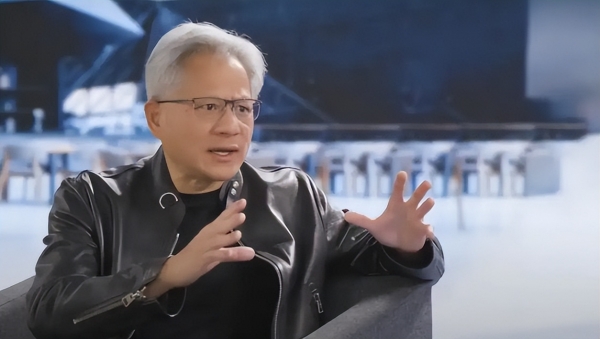

据国际在线报道,10月29日,两则看似不相关的消息在国际舆论场引发连锁反应。一则来自全球农产品贸易市场,外媒爆料中粮集团本周下单采购18万吨美国大豆,这是中国本收获季首次恢复美豆采购,而此前的9月中国未采购任何美国大豆。另一则来自科技领域,英伟达首席执行官黄仁勋在接受美国消费者新闻与商业频道访谈时,公开抨击美国对华技术限制政策,直言"伤害中国的事情,往往更严重地伤害美国"。

同日,外交部发言人郭嘉昆在例行记者会上回应相关提问时表示,中方立场一贯,具体问题建议咨询主管部门。这个看似模糊的回应,结合中粮的采购动作,耐人寻味。要知道,此前美国豆农为求订单几乎耗尽手段,从联合致信白宫到动员州议员游说,爱荷华州豆农克里斯·古尔德的呐喊颇具代表性:"中国是我们的头号买家,贸易战让我们颗粒难销"。数据显示,美国大豆出口额超14%依赖中国,2025年5月至9月中国"一粒美豆未买",已让美国中西部豆农损失超10亿美元,平均每户亏损超5万美元,部分农场濒临破产。

特朗普政府的"请求"终于得到回应,但18万吨的规模在国际大宗农产品贸易中实在算不上什么。对比中国每月超百万吨的大豆进口量,这个数字更像一次精准的信号释放。信号的源头藏在不久前的吉隆坡--中美第五轮经贸磋商达成初步共识,美方明确表态不再对中国加征新关税,甚至放出下调芬太尼关税的风声。美方退了半步,中方递出橄榄枝,这种"有来有往"的节奏,正是经贸博弈中的常见智慧。

从经济账算,此时采购更是精明之举。美国大豆因库存积压,FOB离岸价格已显著低于巴西大豆,对中国油厂而言性价比突出。更关键的是,中国早已不是十年前那个依赖美国大豆的市场。如今"巴西+阿根廷+俄罗斯"的多元供应体系已然成型,2024年巴西占中国大豆进口总量的58%,2025年阿根廷占比升至22%,俄罗斯出口量同比增长40%。即便半年不买美豆,国内食用油和饲料价格也未出现波动,这让18万吨订单完全掌握在主动位置。

把视线从农田转向芯片厂房,黄仁勋的吐槽更像一面镜子,照出美国贸易战略的困境。这位英伟达掌门人的焦虑有据可依:公司在中国高端AI芯片市场的份额已从95%跌至0%,彻底退出中国市场。2024年英伟达在华营收达171亿美元,占全球近三成,如今不仅预计损失80亿美元潜在收入,还有45亿美元芯片积压仓库,此前为合规推出特供芯片的55亿美元投入也打了水漂。

黄仁勋的警告相当直白:全球50%的AI研发人员在中国,中国占全球30%的技术产业和市场,用户规模达10亿级别,这是个绝不能放弃的市场。白宫AI事务负责人戴维·萨克斯曾提出"五年占全球80%市场即获胜"的目标,现在看更像一厢情愿。美国试图用技术封锁遏制中国,却意外催生了对手的成长--华为昇腾、阿里平头哥、寒武纪等国产芯片加速崛起,寒武纪2025年第三季度营收同比增长超13倍,思元590性能已能对标国际巨头。

这两件事串起一个清晰的逻辑:单边施压早已失效。美国豆农的困境与英伟达的损失如出一辙,都是将经贸问题政治化的反噬。特朗普政府或许以为大豆和芯片是遏制中国的筹码,却忘了中国早已构建起多元供应链,更忘了美国企业对中国市场的深度依赖。

18万吨大豆订单不是妥协,而是精准的策略表达;黄仁勋的直言不是"长他人志气",而是企业基于现实的呐喊。这两个信号共同指向一个结论:健康的经贸关系从来不是单向索取,而是互相成就。美国若继续抱着"封锁就能获胜"的幻想,最终只会像黄仁勋说的那样,在这场工业革命中输掉关键一局。毕竟,全球市场从不缺替代者,主动退出的玩家,空位很快就会被填满。