王承恩,明末宦官,河北省邢台市邢台县白岸乡白岸村人(都是叠词比较好记),出身贫苦,迫于生计,自小净身当了太监,后来奉命服侍和监视未成年的信王朱由检,他是陪伴着朱由检一块长大的。天启帝(朱由校)驾崩后,朱由检(崇祯帝)即位。王承恩跟随一块入宫深得崇祯皇帝朱由检信任,官至司礼监秉笔太监。王承恩忠心耿耿、心底善良、城府极深,不像明朝的其他太监恶贯满盈,他上任以后大肆整顿厂卫,使之完全听命与皇帝的调遣,一言一行都受到皇帝的监督。

1644年闯王李自成攻破北京,为保皇家颜面,崇祯将后宫妃嫔和女儿全都赐死,随后他在前殿鸣种召集百官,但却无一人前来,他成了真正的孤家寡人。此时在崇祯皇帝身边陪伴的仅有死忠于他的王承恩一人,于是在绝望中两人跌跌撞撞的登上煤山,留下一封血昭:"朕自登基十七年,虽朕薄德匪躬,上干天怒,然皆诸臣误朕,致逆贼直逼京师,朕死后无颜见祖宗,任贼分裂朕尸,勿伤我百姓一人。"。临死之前,崇祯对王承恩说赶紧逃命去吧,王承恩拒绝了。

非亡国之君,而当亡国之运,一尺白绫,崇祯皇帝朱由检吊死在煤山寿皇亭附近的歪脖子老槐树上,王承恩随后也吊死在旁边的海棠树上,为风雨飘摇的大明王朝送葬。崇祯和王承恩死后第三天,他二人的尸体才在煤山被人发现。在城破之后,北京城民间百姓自发凑钱为崇祯帝、王承恩买了柳木棺材,并将其下葬。

和同朝代的大太监刘瑾、魏忠贤祸乱国家相比,王承恩为国殉葬之举显然要光辉的太多,说他是大明朝最忠心的太监,一点也不为过。郑若南明弘光朝时为表其忠义,朱由崧还给王承恩赐了个谥号"忠",这个谥号一般多给为国家危难之时挺身而出,勇于献身的大臣。作为一个太监能和这些忠义之臣赐予同样的谥号,也是很高的荣耀了。

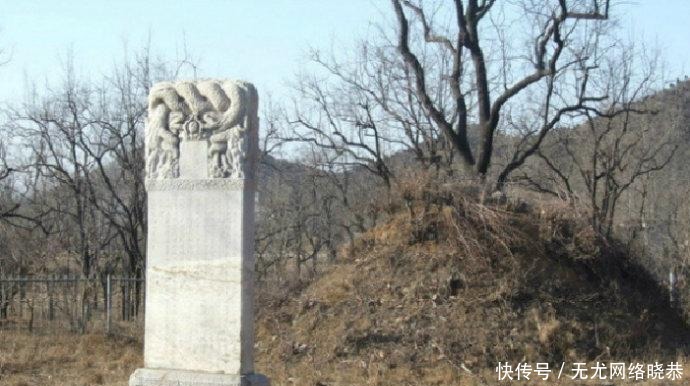

满清入关后,顺治皇帝将崇祯帝厚葬于思陵,同时有感于王承恩的忠心侍主,也被埋葬在思陵旁边,与之日夜为伴,永远作为崇祯的忠臣义仆,并专门为其撰写了八百字的碑文以示褒扬。康熙皇帝曾亲自前往思陵专程祭奠,为王承恩树碑立传。能够得到两位君主的赞扬,可见其忠义之可贵。