民国时北京有了公共厕所

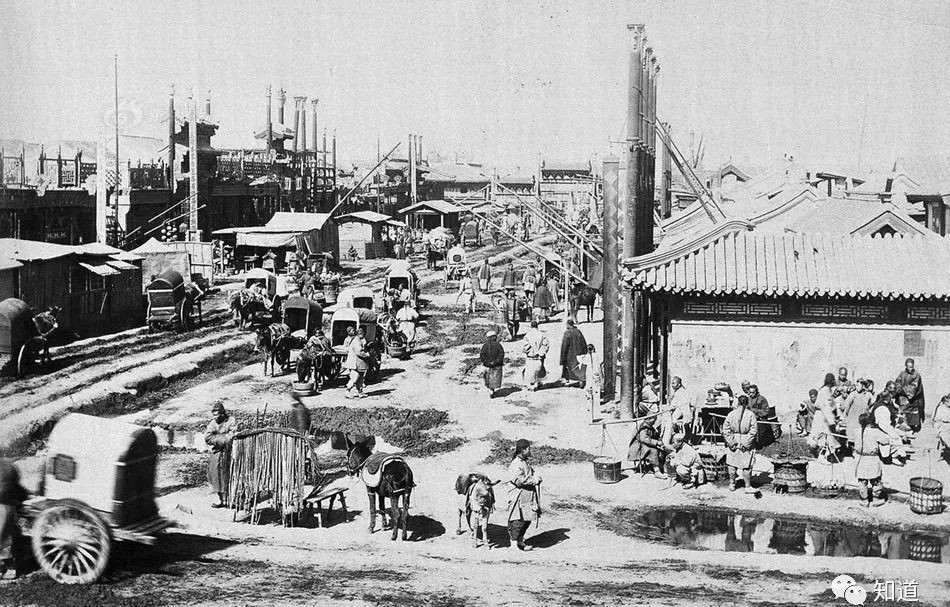

"拍摄于1899年的西四大街,本片自南向北拍摄,远处可见西四牌楼"--此照片及其文字解说摘自于《北京日报》2013年12月10日那一期上的《日本摄影师的北京写真》。拍摄者是清末、民初北京的外资影楼"山本写真馆"的老板山本赞七郎,请注意拍摄的时间是八国联军侵华的前一年。他还分别为慈禧太后、末代皇帝溥仪、军阀段祺瑞拍摄过肖像照。

"

放大上图的左侧可见当时的西四大街有着非常、非常深的几条车辙印!当年北京的大多数马路都是土路,而非石板路,下雨后起初非常泥泞,稍微干一点后,车辙印就会显得非常深!行人在下雨后走在这样的路上会"深一脚、浅一脚",鞋底沾满烂泥!而且这条烂路--西四大街离故宫很近,由此可见,当时北京的市政建设是多么的落后!

据下面这篇文章中讲,八国联军在攻入北京后,发现自己置身于一个"露天厕所"型城市,大街小巷上都是人和牛马的粪便,以及其它各种生活垃圾!于是八国联军在北京城的大街小巷设立了免费的公共厕所,并设立"除粪公司",叫"除粪公司"组织人手清理了北京街道的粪便和生活垃圾;同时严厉禁止北京市民随地大小便和乱扔、乱倒垃圾,一些北京人甚至因为违反了这两项禁令,而被巡逻的联军士兵殴打。

标题:《百年前的北京,是一座巨大的露天厕所》;此文是"腾讯"网自己办的一个名叫"短史记"的专栏2017年10月31日那一期的文章,原地址是:https://xw.qq.com/cmsid/20171027A02TK200

摘要:联军入京时,一名叫做"仲芳"(这是此人的字,其姓、名不可考)的读书人,居住于宣武城南椿树二巷之"丛桂山房",留下了一部日记,载有颇多联军强迫北京市民改变随地大小便陋习的情形。……光绪二十六年九月十七日,仲芳氏记:"近来各界洋人,不许人在街巷出大小恭、泼倒净桶。大街以南美界内,各巷口皆设公厕,任人方便,并设立除粪公司,挨户捐钱,专司其事。…"…… 十一月十六日,仲芳氏记:"各国界内虽不准在沿街出恭,然俱建设茅厕,尚称方便。德界并无人倡率此举,凡出大小恭或往别界,或在家中。…"(楼主批注:当时占据北京的八个国家的军队把北京划分成了几块,各国各管一块) ……重返京城的清廷,并无意继承八国联军留下来的那些公厕。……直到1911年,北京城区仍只有官建公厕3座,私建公厕5座。(楼主批注:1911年就是清朝彻底垮台的那一年,第二年的1月1日民国就正式成立了。)

……

"(楼主批注:

1900年夏,八国联军攻入北京城。然后,他们发现自己置身于一座巨大的露天厕所之中。

满街屎尿的北京

戏曲名家齐如山,在这座巨大的露天厕所中生活了多年。据他所见,清末之时:

"北平城内,……各大街之甬路,都是高与人齐,矮者也有三四尺高,两旁的便道也很宽,但除小商棚摊之外,其余都是大小便的地方,满街都是屎尿。一下雨则都是水洼。"(带圆圈的数字表示的是文末对这段引文的出处的注释的序号;齐如山是戏曲编剧,是京剧大师梅兰芳的"黄金搭档";他跟梅氏的关系就像方文山跟周杰伦的关系一样)

注释

名妓赛金花,在接受刘半农的口述访谈时也说:

"北京的街道,那时太腌臢了,满街屎尿无人管。洋人最是嫌腻这个,便下了个命令,叫住户各自打扫门前的一段,倘有一点污秽,查出来是先打后罚,他们这种办法,固然太厉害些,可是北京的街道却赖以洁净了许多。后来西太后回銮抵京,看见街上比从前又整齐,又干净,很是喜欢,很夸赞洋人们能干。" (楼主批注:刘半农是当时北京大学的教授,是文学家、语言学家兼教育家)

慈禧有没有"夸赞洋人们能干",不得而知。但八国联军对北京城这座露天大厕所深恶痛绝,却是实情。联军入京时,一名叫做"仲芳"(这是此人的字,其姓、名不可考)的读书人,居住于宣武城南椿树二巷之"丛桂山房",留下了一部日记,载有颇多联军强迫北京市民改变随地大小便陋习的情形。如光绪二十六年(1900年)八月初九日记:

"德国在通衢出示(告示)安民,内有章程四条,其略曰:一德界内粮食,禁止出界外贩卖;一各巷街道令各户修垫平坦,打扫干净;一无论铺户住户,每日门前于七点钟各悬灯一盏,至十一点钟止;一各街巷俱不准出大小恭,违者重办。"

联军不许随地大小便,对北京市民的日常生活造成了严重"影响"。光绪二十六年九月十七日,仲芳氏记:

"近来各界洋人,不许人在街巷出大小恭、泼倒净桶。大街以南美界内,各巷口皆设公厕,任人方便,并设立除粪公司,挨户捐钱,专司其事。德界无人倡办,家家颇甚受难。男人出恭,或借空房,或在数里之外,或半夜乘隙方便,赶紧扫除干净。女眷脏秽多在房中存积,无可如何,真所谓谚语'活人被溺蹩死'也。"

颇多实在憋不住继续随地大小便者受到了联军的严惩。十一月十六日,仲芳氏记:

"各国界内虽不准在沿街出恭,然俱建设茅厕,尚称方便。德界并无人倡率此举,凡出大小恭或往别界,或在家中。偶有在街上出恭,一经洋人撞见,百般毒打,近日受此凌辱者,不可计数。"??(楼主批注:当时占据北京的八个国家的军队把北京划分成了几块,各国各管一块)

联军不只关注随地大小便。对京城随地堆放垃圾的现象,也同样深恶痛绝。十二月十八日,仲芳氏记:

"惟烈风时起,尘沙败叶吹满门,必须时刻扫除干净,否(则)遇洋人巡查,即遭威吓。又炉灰秽土,街前不准堆积,无处可倒,家家存积院中。英美各界,均有公捐土车,挨门装运。惟德界无人倡率此举,似亦缺事耳。"

次年春夏之际,联军陆续撤离北京。北京市民再度获得随地大小便、随处堆放垃圾的自由。仲芳氏深感愉悦,于光绪二十七年(1901年)五月十四日记:

"城内城外各段地面,即归还步军统领衙门五城巡缉,近日尚称安静,抢盗之案亦不甚多。……各街巷扫街、泼水、点灯、倒土、出恭、夜行等事,暂多松懈,不甚严查究责。究竟我兵同气连枝,互相怜悯,不比洋人横暴耳。"

图:仲芳氏之日记《庚子纪事》

随处便溺的其他城市

八国联军侵入之前,市民随地大小便的现象,实非京城独有。

在上海,郑观应1890年代之所见是:

"余见上海租界街道宽阔平整而洁净,一入中国地界则污秽不堪,非牛溲马勃即垃圾臭泥,甚至老幼随处可以便溺,疮毒恶疾之人无处不有,虽呻吟仆地皆置不理,惟掩鼻而过之而已。可见有司之失政,富室之无良,何怪乎外人轻侮也。"??(楼主批注:郑观应是中国近代最早具有完整维新思想体系的理论家,也是实业家、教育家,是著名的《盛世危言》一书的作者。《盛世危言》一书在全国首次要求清廷"立宪法"、"开议会",实行立宪政治,在我国首次使用"宪法"一词,由此开启了中国最高法意义上的宪法理念时代)

在山东营口,因俄国人强迫中国市民清理随地所拉之大便引发激烈冲突,《大公报》1902年曾刊文打抱不平。其文称:

"查街除秽之俄兵,每见途巷之中,墙垣之下,有遗留之粪溺,皆不肯用铁锹掇除,辄逼迫左近商民,以手捧掬远移焉。……职是之故,深结众怨。后复有派人以手捧粪之事,遽被华民捧粪污,掷俄兵面目,遂远遁焉。俄人之看待华民,直奴隶之不若也。"

俄兵强迫随地大便的国人用手捧粪,国人则把粪扔到俄兵脸上,冲突由此而起。据文章语气,作者对俄兵的痛恨,远超过了对国人随地大小便的厌恶。

在山海关,同据《大公报》的报道,1905年禁止随地大小便后,民众频频抱怨生活不方便:

"人言藉藉,多称不便。缘各胡同内,皆系住户,距厕较远,既不得随意便溺,左近又无官厕……"

在天津,王锡彤1898年的观感是:"道路之污秽,街巷之狭隘,殊出情理外。沿河两面居民便溺,所萃不能张目。"

美国人阿林敦则称:"(天津)直到1900年都被说成是厦门之外中国最肮脏的城市。"(11)

图:1896年,李鸿章访问英国与Lord Salisbury(左)、Lord Curzon(右)合影。李鸿章也很了解西方国家的城市卫生状况

缺位的公共服务

1900年八国联军占领天津、北京,当是中国近代史上首次全城禁止随地大小便。

这种全城禁止,纯以武力威慑为后盾。

时任中国海关总税务司的英国人赫德,曾见到"另一国人士为了宣扬他们清洁的信条,射杀任何在公众场所便溺的人"。

(12)

联军控制下的天津,也是同样的情形。

天津文化人士储仁逊,曾目睹一名外国士兵在发现一名十余岁的中国少年随地大便后,用刺刀威胁少年以双手将大便捧至指定之处。

(13)

如此种种,与前引仲芳氏日记中所言"在街上出恭,一经洋人撞见,百般毒打"相一致,足见联军禁令的执行力度确实很大。

可惜的是,重返京城的清廷,并无意继承八国联军留下来的那些公厕。

相比需要政府出资的公厕,他们更喜欢联军留下来的用于维持治安的巡捕制度,以及由道路两侧居民出资、出力维持的路灯制度、道路洒扫制度。

据统计,直到1911年,北京城区仍只有官建公厕3座,私建公厕5座。

(14)

在天津,联军撤退后,负责接收的袁世凯虽然保留了官厕,但这种官厕,并不等同于公厕,据储仁逊讲,大便须收五文,小便须收两文。

1902年,《大公报》如此报道联军离开后的天津:

"洋官经理时,街道极为洁净,刻下则粪溺狼藉,又复旧观矣。

这里的"经理"应该是"经手、管理",或"经营、管理"的意思)

1904年,《大公报》又报道:

"(天津城内)来往行人任便当街撒尿,并无人禁止。

以上,既非欲"美化八国联军"--其侵略性质毋庸置疑;

也非欲"丑化国人"--城市居民排泄物的处理,终究是一项须由政府统筹提供的公共服务。

清廷高层并非不知北京城是一座巨大的露天厕所,也并非不知西方国家的城市卫生是如何情状--1860年年代,奉旨出洋的斌春、张德彝、志刚等人,已见识过巴黎的"净无尘埃"、英国厕所的"时时洗涤,极精洁";

1870年代,奉旨出洋的李圭、刘锡鸿,也已见识过伦敦的"洁净无秽气",东京的"河渠深广洁净,道路开阔,时时洗涤之,经过处无纤毫秽物也"(15)……

但在清末所有的新政举措中,公厕始终缺席。

即便是八国联军在北京实施了公厕制度,清廷也无意继承和延续。

近年来,颇多学者和著作谈及晚清新政,多惋惜其改革诚意被革命所中断。

然而,这样一个连公厕这类最基本的公共服务,都无意好好向民众提供的政府,欲证明其改革有诚意,恐怕也是很难罢。

《齐如山文集》(第10卷),河北教育出版社,2010,P32-34。

刘半农,商鸿逵/访问整理,赛金花/口述,《赛金花本事》,岳麓书社,1985,P37-38。

仲芳氏,《庚子记事》,中国社会科学院近代史研究所《近代史资料》编译室/编,知识产权出版社,2013,P61。

P33。

同上,P52。

同上,P61。

同上,P64。

同上,P70-71。

郑观应,《盛世危言·修路》,收录于《郑观应集》,上海人民出版社,1982,P663。

《污人自污》,《大公报》光绪二十八年七月二十二日,第5版。

转引自:

余新忠,《防疫·卫生行政·身体控制--晚清清洁观念与行为的演变》。

《善后事宜》,《大公报》光绪三十年二月初八,第3版。

转引同上。

(11)张海荣,《清末天津卫生事业的发展与市民卫生观的初步确立--以〈大公报〉为中心的考察》。

收录于《城市史研究》第31辑。

(12)陈诗启,《中国近代海关史》,人民出版社,2002,P348。

(13)储仁逊,《闻见录》,光绪二十六年九月初三(未刊)。

(美)罗芙芸,《卫生的现代性:

中国通商口岸卫生与疾病的含义》,江苏人民出版社,2007,P176-177。

(14)段柄仁/主编,《北京胡同志 上》,北京出版社,2007,P46。

(15)范铁权,《近代科学社团与中国的公共卫生事业》,人民出版社,2013,P36-44。