首都发生爆炸后,巴基斯坦进入"战争状态",这一仗非打不可?

首都伊斯兰堡发生爆炸后,巴基斯坦全国进入了"战争状态"。那么,这一仗非打不可吗?制造这场爆炸案的凶手又是谁?

11月11日,巴基斯坦首都伊斯兰堡的G-11区传出巨响,一名身着炸弹背心的袭击者,企图闯入地方法院实施恐怖袭击未果,在法院门口一辆警车旁引爆炸药。现场火光冲天,车辆被彻底摧毁,浓烟笼罩街区,震波传出数公里之外。爆炸造成至少12人死亡、27人受伤,多数为警察和平民。

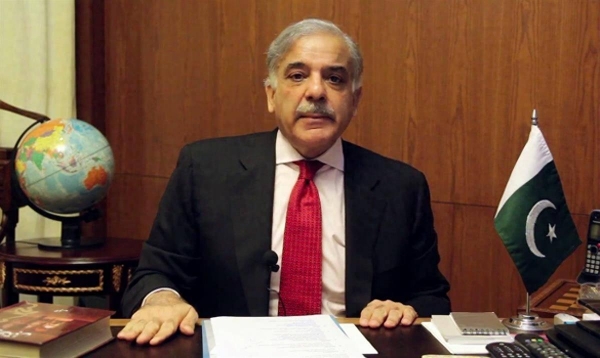

几小时后,巴基斯坦国防部长赫瓦贾·阿西夫在社交媒体上发文称:"巴基斯坦正处于战争状态。"他点明,这是对国家主权和社会秩序的赤裸挑衅。巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫紧急下令彻查此案,将矛头直接指向"巴基斯坦塔利班"。随后,"巴基斯坦塔利班"也宣布将对此事负责,还嚣张地表示,他们这次袭击的目标,本来是巴基斯坦的司法官员。

巧合的是,就在伊斯兰堡爆炸前约20小时,印度首都新德里也发生了类似的汽车炸弹事件,一辆现代i20轿车在新德里红堡附近爆炸,导致至少13人死亡、20人受伤。经过调查后,印度警方称司机名为乌马尔·穆罕默德,来自印控克什米尔地区,疑似与"穆罕默德军"组织有关联。事发后,印度舆论迅速将矛头指向所谓"巴基斯坦支持的恐怖组织",并暗示可能启动报复性军事行动。

这就很奇怪,首先,印巴两国首都在20小时内先后爆炸,而且制造袭击的都可能是极端组织。更奇怪的是,在新德里爆炸案发生后,巴方舆论曾认为,印度可能在利用"假旗行动"制造舆论,企图转移国内矛盾。而印度媒体则不断暗示红堡爆炸案"有巴基斯坦因素",军方加强边境警戒,部分官员提出"必要时采取先发制人行动"。双方的这种舆论氛围很明显是火上浇油,让印巴战火重燃。

那么问题来了,印巴如果此时因此而开战,受益最大者会是谁?答案很明显,不是印度,而是阿富汗塔利班和"巴基斯坦塔利班",因为一旦巴基斯坦被迫南调兵力应对印度,那么北方边境的清剿压力将骤减,"巴基斯坦塔利班"就能趁机恢复势力,继续在巴基斯坦境内搞事情。这也解释了为何阿富汗阿塔始终不愿彻底切断与"巴基斯坦塔利班"的联系,毕竟一个混乱的巴基斯坦,对他们来说更有战略价值。

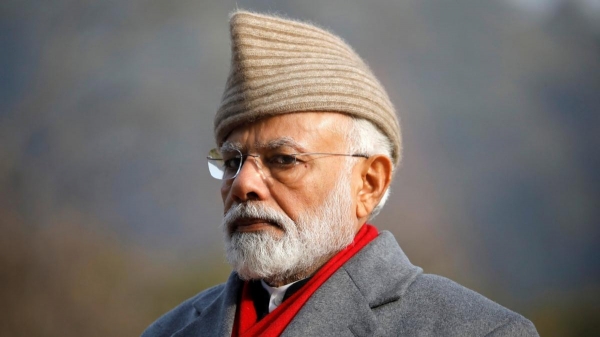

幸运的是,莫迪这次表现相对谨慎,尽管他当时正在不丹进行访问,但还是第一时间表示印方正在对爆炸案进行深度调查,会将凶手绳之以法。而警方虽然声称嫌疑人与巴基斯坦境内组织"穆罕默德军"有关,但尚无直接证据。印度国内反对党国大党也要求政府公开事实真相,指责当局"过度渲染敌意"。由此可见,印度当前并没有开打的意思,执政党和在野党都是在更多的利用事件来塑造政治形象。

而这对巴基斯坦来说,是个好机会,能放开手脚去清除极端组织,毕竟当前军方与民众对极端组织的愤怒情绪空前一致,而防长阿西夫所说的"战争状态"表态,实际上就是向全国发出的动员信号。更关键的是,就在爆炸案发生当天,巴基斯坦和阿富汗的和谈也因致命暴力事件而宣告破裂。

种种迹象表明,巴基斯坦政府内部的讨论已不再是"是否打击",而是"如何打击、打到多深"。目前的判断是,一旦确认"巴基斯坦塔利班"主要头目的位置,将可能采取越境行动,对阿富汗境内的目标实施定点清除。因为巴基斯坦总理已经放出话,将继续打击恐怖分子,直到彻底消灭他们,既然现在"巴基斯坦塔利班"已经认账,那么巴基斯坦接下来发动打击,也算是师出有名。

可以预见,一旦清剿开始,巴军将会采取空地联合作战模式,重点打击"巴基斯坦塔利班"在开普省和阿富汗边境的指挥据点,而行动不排除持续数周到数月。历史经验表明,巴军具备执行这种大规模反恐行动的能力,过去的"剑行动""先知行动"都曾成功削弱极端组织力量。

总之,巴基斯坦今天的"战争状态"并非象征性表态,而是现实选择。它既是对恐怖主义的回击,也是对国家尊严的守护。无论外部势力如何搅局,这一仗已无可避免,若阿富汗塔利班继续纵容"巴塔",将失去与国际社会合作的最后信任。