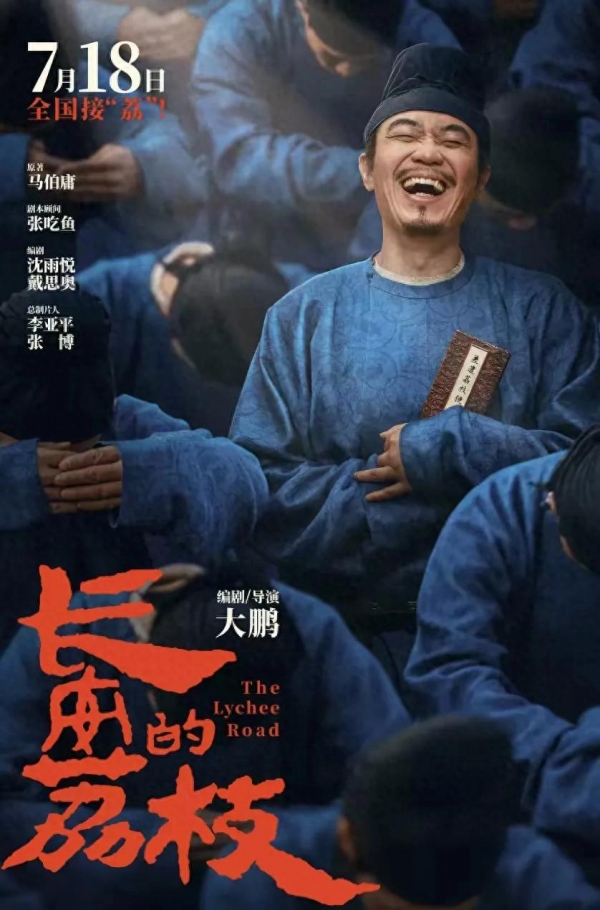

看《长安的荔枝》看哭了?这届观众,是看懂了李善德嘴里的甜与苦

最近《长安的荔枝》电影版后劲有点大,尤其一篇"看完热泪盈眶"的影评在网上吵翻了--有人说这是借古讽今,也有人说太矫情,但不可否认,这片子确实戳中了不少人心里的软处。今天就聊聊,这颗让无数人破防的"荔枝",到底藏着多少说不出的滋味。

贵妃没吃那颗荔枝?这镜头比"一骑红尘"扎心多了

电影里最让人倒吸凉气的,是结尾贵妃碰了碰荔枝又收回手的镜头。就这一下,把全片的劲儿都提起来了--岭南到长安,几千里路,驿马跑死了几十匹,农户被逼得抛家舍业,光运费就花了三万贯(换算成现在得几千万),最后在贵妃眼里,这玩意儿跟西域来的葡萄、蜜瓜没两样,顶多算宴席上添彩的摆设。

有观众说这是"最狠的改编":咱们从小听"一骑红尘妃子笑",总觉得是杨贵妃馋这口鲜,可电影里她更像个符号。真正吓人的是杨国忠那句"流程是弱者才守的规矩"--为了皇帝一句随口的吩咐,整个体制都在碾压普通人。就像职场里领导突然提了个不切实际的要求,下面的人就得加班加点、想尽办法去完成,哪怕这个要求根本不合理,也没人敢说"不"。为了一颗荔枝,不知多少人妻离子散,家破人亡,正如影评里说的:"不是贵妃要吃荔枝,是权力需要一颗荔枝来证明自己能翻山越岭。"

李善德边哭边吞荔枝时,多少人想起了自己加班改方案的夜

张译演的李善德,是真让人揪心。一个算度支的小官,本来只想老老实实完成任务,拿着算盘算荔枝保鲜的法子,像极了咱们对着Excel改KPI的样子。可越往深做越发现,这根本不是"技术活",是拿人命填的坑。

最戳人的是他在岭南听说长安乱了,蹲在地上抓起烂荔枝往嘴里塞的戏。那哪是哭荔枝坏了,是哭自己信了一辈子的"盛世"碎了--他以为只要按规矩办事就能活,结果发现规矩只管得住他这种小人物。有网友说:"这不就是我吗?熬夜做的方案被领导一句话否了,还得笑着说'您说得对'。"就像李善德在电影里,明明知道运送荔枝这事劳民伤财,可为了家人、为了自己的命,只能硬着头皮上 ,像极了为了保住工作,不得不接受各种不合理要求的打工人。

李善德的痛哭,是所有理想主义者的成年礼:你拼尽全力护的东西,在别人眼里可能一文不值。

佛眼空洞,木棉似血,这片子的隐喻藏得真够深

电影里有两个镜头被讨论疯了。一个是杨国忠站在佛像眼睛的阴影里发号施令,佛头明明对着苍生,眼里却啥也看不见--这不就是说,有些人为了权力,早就把"慈悲"当摆设了?连寺庙都成了相府,信仰早就被腐败蛀空了。就好比现实中,一些人打着为人民服务的旗号,背地里却干着以权谋私的勾当。

另一个是木棉花飘进长安街的场景,粉粉白白的挺浪漫,可有人扒出来:木棉别称"英雄花",岭南人常说"血染成红"。这哪是飞花,分明是运送荔枝路上那些没名没姓的驿卒、农户的血。就像杜牧诗里的"红尘",哪是尘土,是民脂民膏被碾碎的样子。这就像一些表面繁华的项目背后,是无数底层人员的汗水与血泪 ,为了满足上层的需求,付出了巨大的代价。

争议挺大,但这颗"荔枝"确实让我们看清了点什么

当然,片子也不是没争议。有人嫌"年会三人组"的喜剧梗太跳戏,说刘德华演的杨国忠太脸谱化,鱼朝恩刺杀那段逻辑有点硬。但更多人觉得,这些小瑕疵挡不住它的劲儿。

就像影评里说的:"李善德不是古人,是每个在职场、在生活里挣扎的普通人。"我们为他哭,其实是哭自己--为了一个看似合理的目标,熬了无数夜,受了一堆委屈,最后发现自己只是链条上的一颗螺丝钉。就像现实中,大家为了买房、买车,拼命工作,却发现自己的生活被各种压力填满,失去了原本的色彩。

这颗荔枝,甜的是理想,苦的是现实。而我们之所以被打动,或许是因为在李善德身上,看到了那个"明知难办,还是想试试"的自己。