2025年4月18日,乌克兰公布美乌矿产协议备忘录,特别提及"自愿放弃世界第三大核武库",引发国际舆论哗然。

1994年苏联解体后,乌克兰继承庞大核武库,通过《布达佩斯备忘录》放弃核武换取安全保障。

三十年后,核与矿为何再捆绑?这场资源交易将给乌带来什么?战略让步背后藏着怎样的困局?

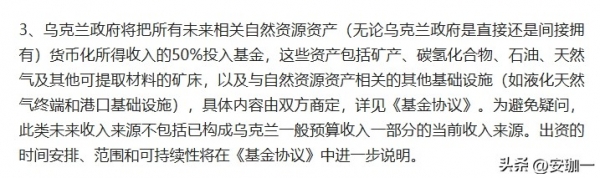

50%矿产收益换取重建希望

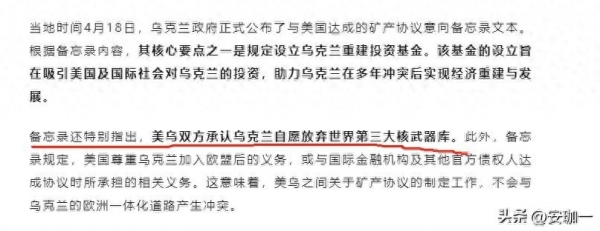

当美乌矿产协议备忘录文本公布的那一刻,全球目光如饥似渴地扫过那些外交辞令,直到锁定在一个不起眼却意味深长的条款上--"美乌双方承认乌克兰自愿放弃世界第三大核武库"。这行不过二十几个字的表述,在国际关系史上投下了一颗重磅炸弹。

协议的核心内容看似简单:设立乌克兰重建投资基金,要求乌方将未来自然资源收益的50%注入,美国则提供资金和技术支持。这种对等交换的表象下,却是一场不平等的资源拍卖会。美国哥伦比亚大学欧洲研究所所长亚当·图泽甚至直言不讳地称之为"一次非同寻常的勒索行为"。

国际舆论随即两极分化。支持者认为这是乌克兰经济重建的救命稻草,反对者则将其比作现代版"凡尔赛条约"。

这份协议的签署过程同样戏剧性十足。今年2月底,泽连斯基与特朗普在白宫会面时爆发激烈争吵,两国领导人在记者面前不欢而散,原定的联合记者会被取消,协议签署推迟。特朗普事后在社交媒体上冷冷表示:"泽连斯基不尊重美国,他可以在准备好实现和平时再回来。"这场外交风波背后,是美国明码标价的强权政治与乌克兰残存的主权尊严之间的碰撞。

然而,战争的铁蹄之下,乌克兰还有多少拒绝的筹码?三年战争已耗尽国库,美国承诺的3500亿美元援助仅落实三分之一,资源主权让渡成为换取重建资金的最后救命稻草。在国际棋盘上,乌克兰犹如一只被摁在案板上的鱼,任由大国分割其战略资源。而矿产协议中隐晦提及的核武库,又将这场交易与三十年前的弃核历史紧密联系,仿佛在提醒世人:在强权面前,弱国的选择从未真正"自愿"。

乌克兰矿藏的战略价值

鲜为人知的是,乌克兰这片饱经战火蹂躏的土地下,埋藏着足以撬动全球产业格局的战略宝藏。基辅经济学院的一项研究显示,乌克兰拥有超过100种关键矿产资源,其中锂、钛、稀土元素储量尤为丰富,是全球新能源和高科技产业的命脉所在。

这些看似普通的灰褐色岩石,在21世纪的工业链条中价值连城。锂是电动汽车电池的核心材料,钛广泛应用于航空航天工业,稀土则是从智能手机到精密武器系统的关键组件。随着全球绿色转型加速,这些原本默默无闻的矿物,如今成了国际争夺的香饽饽。

英国广播公司网站的一篇分析文章直截了当地指出,关键矿产是"21世纪经济的基础,在地缘政治中有着重要战略意义"。

美国对乌克兰矿产资源的青睐绝非偶然。特朗普政府一方面急于实现对乌援助的所谓"回本",另一方面更是着眼于与中国在未来产业主导权上的角力。通过控制乌克兰这个欧洲最大的矿产资源国,美国可以巩固其在全球供应链中的主导地位,同时减少对中国稀土和关键矿产的依赖。

矛盾的是,乌克兰最丰富的矿产资源多集中在东部地区--恰恰是目前被俄罗斯实际控制的区域。这使得美乌矿产协议的前景蒙上了一层战略迷雾。这种复杂局面使得矿产协议不仅仅是一份商业文件,更成为俄美地缘博弈的新战场。

从历史视角看,国际秩序正在经历从"领土争夺"向"资源控制"的范式转变。乌克兰的悲剧,恰恰是这一转型的生动缩影。当年苏联解体后,西方关注的是乌克兰的核武器;而今,同样的目光转向了锂、钛、稀土。资源争夺的本质从未改变,只是披上了不同时代的外衣。乌克兰的矿产资源像一面残酷的镜子,折射出大国博弈背后的真相:在国际关系中,谁控制了关键资源,谁就掌握了话语权。

被"自愿"放弃的核弹头

1991年,一个新生国家突然站在了历史的十字路口。苏联解体的政治地震中,乌克兰意外继承了恐怖遗产--1272枚战略核弹头、2500枚战术核武器,以及176个导弹发射井和42架战略轰炸机。这支足以毁灭地球数次的武器库,一夜之间使乌克兰跻身全球核力量第三强,仅次于美国和俄罗斯。

然而,这份核大国的"荣耀"背后,是难以承受的技术与政治重负。核发射密码掌握在莫斯科手中,导弹导航依赖俄罗斯卫星网络,核燃料提纯技术也在俄掌控下。时任乌克兰总统克拉夫丘克曾无奈地比喻:"我们像拿着手榴弹的猴子,既不知如何发射,更无力维护。"这种尴尬处境使乌克兰的核武库成为一把双刃剑--既是安全保障,又是沉重负担。

1994年12月5日,历史舞台转向匈牙利首都布达佩斯。在西方强大压力下,乌克兰同意签署《布达佩斯安全保障备忘录》,承诺放弃全部核武器。作为交换,美国、俄罗斯和英国郑重承诺"尊重乌克兰主权和领土完整",并保证不对其使用武力或经济胁迫。乌克兰还获得了美国3.5亿美元的拆除援助和俄罗斯25亿美元的债务减免--这在当时看来是一笔划算交易。

2001年,当最后一批战略轰炸机被移交给俄罗斯时,乌克兰成功完成"去核化"进程,赢得了国际社会的掌声。在西方媒体的赞誉中,乌克兰被塑造成负责任大国的典范。没有人会想到,这一被冠以"自愿"美名的放弃,将在二十余年后成为国家安全的致命伤。

时间快进到2014年,俄罗斯吞并克里米亚,布达佩斯备忘录的承诺如同泡影破灭。当乌克兰总统泽连斯基在2022年俄乌冲突爆发后愤怒地质问西方:"当年的安全保障在哪里?"回应他的只有外交辞令和有限援助。讽刺的是,乌克兰当年拥有的核武库规模足以让任何国家三思而后行,如今却沦为大国博弈的牺牲品。

三十年后,美乌矿产协议中重提核武库放弃,既是对历史的呼应,也是对现实的讽刺。从核武器到矿产资源,乌克兰似乎陷入了一个历史的怪圈:以主权资产换取短期生存,却在长远战略上一再陷入被动。这一轮回不仅仅是乌克兰的悲剧,更是国际秩序的悖论--弱国的安全,从来就不是建立在强国的承诺之上。

两强间的乌克兰

在莫斯科与华盛顿的战略博弈中,乌克兰如同两座大山之间的夹心饼干,进退维谷。特朗普政府上台后,美国对俄政策呈现明显转向,开始满足莫斯科的一系列核心诉求--承认克里米亚归属、支持乌克兰不加入北约,这些都是俄方多年来的战略红线。

鲁比奥国务卿的一句"如果俄乌再达不成和平,美国就撒手不管了",如同一盆冷水浇在基辅的头上。而与此相呼应的,是俄安全会议副主席梅德韦杰夫的锋利回应:"如果美国退出乌克兰冲突,俄罗斯会迅速解决问题。"这番表态的潜台词昭然若揭--俄方希望美国不仅自己撤出,还要带走欧盟和英国这些"愣头青",让莫斯科单方面"解决"乌克兰问题。

俄罗斯对乌克兰的战略目标从未掩饰--建立一个完全"中立"并亲近莫斯科的政权。所谓"中立",并非真正的独立自主,而是与美西方切割,不能勾勾搭搭。普京曾在一次讲话中,毫不掩饰地批评列宁和斯大林等苏联领导人,指责他们的政策"人为分裂了一个统一的国家"。在普京眼中,失去乌克兰的俄罗斯,犹如断了一只翅膀的雄鹰,即使有凌云壮志也难以翱翔。

美乌矿产协议中的一个微妙细节揭示了这种大国博弈的实质:协议规定乌克兰可以申请加入欧盟,但对加入北约只字不提。这一表述实际上确认了俄罗斯的核心利益--乌克兰可以与欧盟发展经济关系,但在安全领域必须保持"中立"。这种微妙平衡反映了美俄在乌克兰问题上达成的某种潜在共识。

在这场大国棋局中,欧盟扮演着尴尬的旁观者角色。虽然承担了大量接收难民和重建援助的责任,但在关键战略决策上,布鲁塞尔却常常被华盛顿排除在外。当美国通过矿产协议锁定乌克兰的战略资源时,欧盟只能眼睁睁地看着自家门口的宝库落入大西洋彼岸的口袋。美欧之间的裂痕也因此进一步加深,未来双方在乌克兰矿产争夺战中的竞争或将愈演愈烈。

对乌克兰而言,在强权政治的夹缝中求生存,似乎只有两条路:要么在美俄之间艰难平衡,要么彻底倒向一方。如果选择前者,就必须接受国家分裂的现实;如果选择后者,就意味着放弃部分主权和资源控制权。无论哪种选择,都将重塑乌克兰的国家命运。而这场大国博弈的结局,不仅关乎一个国家的前途,更将成为后冷战时代国际秩序重组的试金石。

结语

从放弃核武到出让矿产,乌克兰的三十年仿佛在大国博弈的棋盘上走完一个轮回。当地缘政治的残酷现实撕破"国际秩序"的温情面纱,世界再次回到赤裸裸的"丛林法则"。

小国在强权政治下的生存困境,既是历史的循环,也是国际关系的永恒命题。面对强国的资源争夺,弱国应如何保障自身安全与发展?

或许,真正的国家安全,从来不是建立在他国承诺之上,而是源于自身实力的积累与战略自主性的坚守。这个世界,终究还是强者的游戏场。