1948年9月12日

"三大战役"的首战

辽沈战役

正式打响

此次战役

双方投入兵力总共

160余万人

历时52天

以全歼东北的

国民党军

解放东北全境而告终

辽沈战役

辽沈战役是解放战争"三大战役"的首战,于1948年9月12日开始,11月2日结束。此役后,国民党军的总兵力下降到290万人,人民解放军的总兵力上升至300余万人,国共双方力量的对比发生了根本性的改变。

No.1

战略决战的条件成熟

抗日战争胜利后,东北地区一度成为"政治真空地带",争夺东北成为中国共产党的首要战略目标。为了争夺东北,国共两党领导的武装力量在辽宁地区展开激战。

1948年7月初,解放战争的形势出现了有利于人民解放军的重大变化。在东北战场上,国民党军东北"剿总"卫立煌集团的14个军55万人,被迫困守于长春、沈阳、锦州三个互不联系的孤点,其企图集中兵力,重点守备,牵制东北我军,如形势不利则撤回关内。

至1948年8月,东北野战军已发展到12个纵队36个师又15个独立师、3个骑兵师及1个炮兵纵队、1个铁道兵纵队、1个坦克团,共约70万人,另有地方部队33万人,总兵力约100万人,成为各野战军中最为强大的一支力量。在全国五大战场中,东北战场的形势对人民解放军最为有利,已经具备了与敌进行战略决战的条件。

早在1948年2月7日,中央军委和毛泽东就根据东北敌军有可能全部撤至关内的情况,致电东北野战军,要求其下一步作战应考虑以主力南下北宁线,截断敌军由陆上撤退关内的通路,以便对敌人形成关门打狗之势。4月20日,东北野战军致电中央军委,决定8月中旬开始南下作战。中央军委在同意东北野战军南下作战计划的同时,命令华北第2、第3兵团相机行动,牵制关内敌人,配合东北野战军作战。

东北野战军主力开始南下后,因敌情有所变化,东北野战军司令员林彪对南下作战的困难又估计过重,决心曾一度有所动摇。中央军委对此提出严肃批评,并强调:应从战争的全局利益出发,迅速下决心以主力南下北宁线。

No.2

东北全境解放

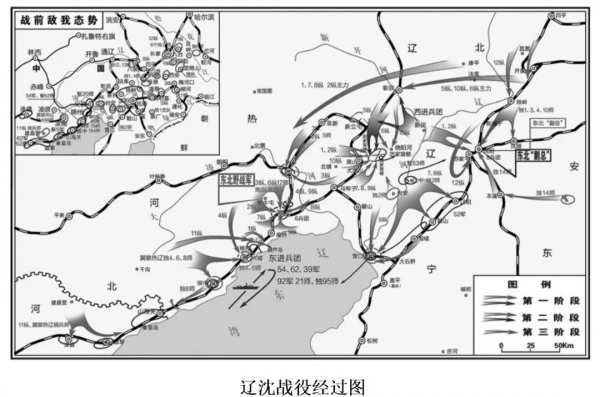

9月12日,辽沈战役正式打响。东北野战军南下锦州,率先在北宁线锦州至昌黎段向国民党军发起进攻,随后不断扩大战果,切断北宁线、孤立锦州。

锦州被围后,蒋介石大为惶恐,于10月2日亲抵沈阳谋划对策,决定以沈阳地区11个师加3个骑兵旅,由第9兵团司令廖耀湘指挥,组成"西进兵团";从华北及山东抽调7个师,连同锦西、葫芦岛的4个师,共计11个师,由第17兵团司令侯镜如指挥,组成"东进兵团",企图东西对进,与我军在锦州实施决战,著名的塔山阻击战由此打响。

塔山位于锦西、锦州之间,距锦州国民党军前沿阵地约30千米,北宁铁路、锦榆公路纵贯其间,可谓是一马平川、无险可守。

10月4日,东北野战军指挥部指示,塔山阻援部队要采取坚决固守、寸土不让的方针,"准备在此线死守不退"。国民党军方面,西进的廖耀湘兵团徘徊不进,他在等待"东进兵团"突破塔山防线后,才敢放心大胆地向锦州推进。

10月10日起,敌"东进兵团"乘我阵地尚未巩固之际发起猛烈进攻,一度进占我前沿阵地。但由于我军顽强阻击,经6昼夜苦战,"东进兵团"始终没能越过塔山一步。由于廖耀湘的消极避战,"西进兵团"始终没有给攻锦部队造成太大压力,蒋介石的东西对进战略彻底失败。

就在塔山一线鏖战之际,东北野战军攻锦部队各突击集团于10月9日发起外围战斗,至13日我军控制了锦州外围,确保攻城部队兵临锦州城下。14日上午,我军向锦州发起总攻,各突击集团在炮火掩护下,快速攻入锦州城内,持续向纵深发展进攻,展开了艰苦的巷战。

15日拂晓,各突击集团相继歼灭守军主力,在城内胜利会师。当日18时,我军全歼残敌,解放锦州。化装潜逃的东北"剿总"副总司令兼锦州指挥所主任范汉杰亦被俘虏,东北的陆上大门就此关闭。

长春方向,我军自1948年6月起就开始了长期围困,长春守敌内无粮草、外无援兵,尽管多次突围,均被我围困部队粉碎。锦州失守后,在我军强大的政治攻势下,位于长春的国民党第60军军长曾泽生于17日率部起义,新7军军长李鸿于19日率部投诚,镇守长春的东北"剿总"副总司令郑洞国成为"光杆司令",无奈放下武器宣布投降,长春和平解放。

10月20日,东北野战军决定发起辽西会战,攻锦部队北上剑指国民党军"西进兵团"。21日,得到加强的"西进兵团"向南发起攻击,23日到达黑山、大虎山地区,进攻势头被我军拦了下来。

为尽快打通撤退通道,24日,廖耀湘指挥5个师兵力,在200多门重炮和数十架飞机支援下猛攻我黑山、大虎山阵地。东北野战军第10纵队等部在黑山进行顽强阻击、浴血奋战,始终固守阵地,为我主力从锦州赶赴黑山、大虎山争得了宝贵时间。久攻黑山、大虎山不下的廖耀湘部,9个师被合围于黑山以东沿公路两侧地区,另3个师被合围于大虎山以东地区。

26日,我军对"西进兵团"展开向心突击,由于廖耀湘指挥所被我军占领,各部失去指挥,人马惊慌失措、弃甲曳兵、溃不成军。激战至28日拂晓,我军全歼敌兵团部及5个军部、12个师(旅)等共10万余人,俘廖耀湘。歼灭国民党军"西进兵团",标志着辽沈战役取得决定性胜利。

11月1日凌晨,东北野战军对沈阳国民党军发起总攻,守军除第207师、第53军一部有所抵抗外,其余部队在军事压力和政治争取下纷纷投诚。2日,我军占领东北最大的重工业城市沈阳,歼灭国民党军东北"剿总"及1个兵团部、2个军部、7个师(旅)、3个骑兵旅及地方部队共13.4万人。

营口方向,我第9纵队率先进抵营口外围,第7、第8纵队等部进占辽阳、鞍山、海城后直逼营口。11月2日晨,第9纵队强攻并顺利夺占营口,歼灭守军1.4万余人,摧毁敌运输舰1艘、军用商船22艘,国民党军残部1万余人从海上逃离。锦西、葫芦岛地区的国民党军于9日撤走,东北野战军于10日占领锦西、葫芦岛。至此,东北全境解放。

辽沈战役作为解放战争首场战略决战,实现了运动战、围歼战、城市攻坚战、阵地阻击战等多种样式的紧密结合,且军事斗争与政治攻势密切配合,作战行动与保障行动共同释效,在特定作战域中争得了先机,在战略指导、战役指挥和战术运用方面,蕴涵着极为丰富的军事财富,即便是对于带有智能化特征的信息化作战,也有着重要的借鉴意义。辽沈战役的胜利,还造就了一支强大的战略机动力量,并在东北地区建立了可靠的战略后方,为后续决战、解放全国奠定了雄厚基础。