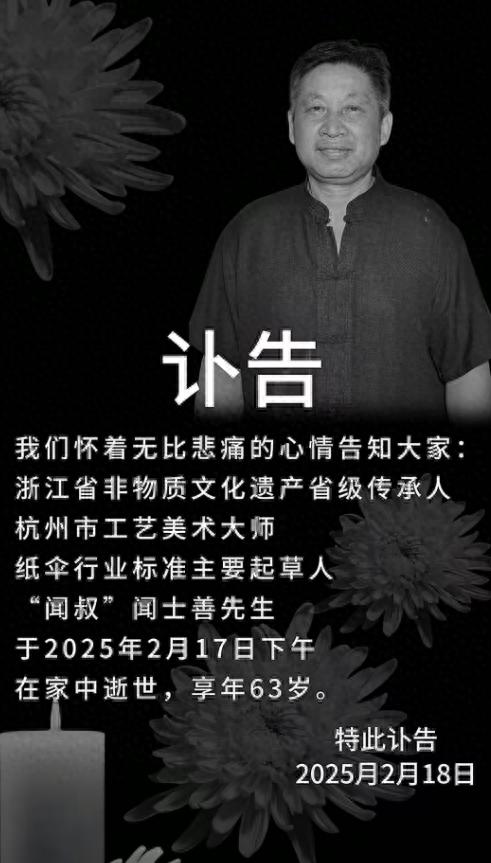

2025年2月17日的黄昏,63岁的非遗传承人闻士善在家中阖目长眠,家属在其社交平台上发了讣告,大家都很痛心闻书的去世。

那这个闻叔到底是怎样一个人?

为何陌生网友都为他的离去而痛心呢?

非遗传承人

上世纪90年代的富阳江畔,机械制伞厂如雨后春笋般兴起,传统油纸伞作坊却一间间熄了灯,彼时刚过而立的闻士善,在父亲叹息着封存祖传工具时,默默捡起了墙角蒙尘的伞骨模具。"机器能造遮雨的伞,但造不出能讲故事的伞。"他常摸着伞面上手绘的梅兰竹菊这样说。

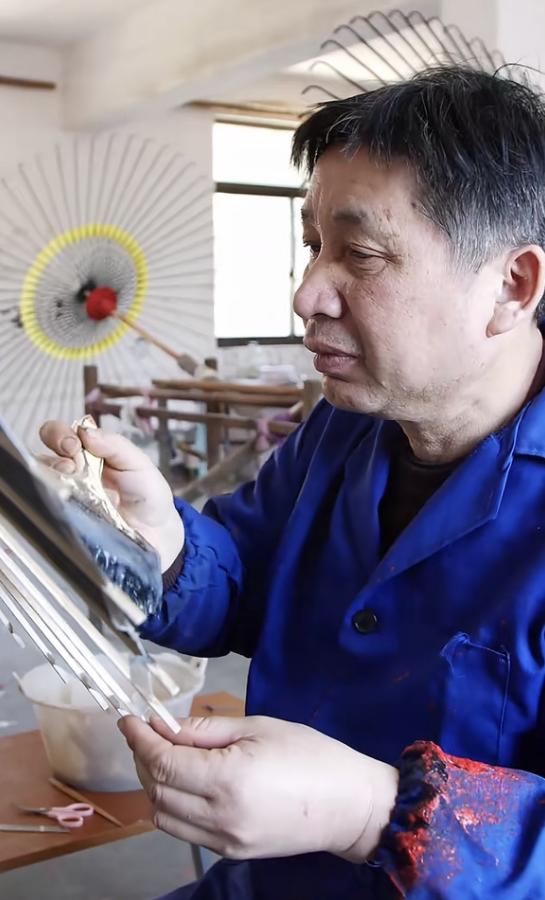

三十余年光阴,他守着四代人传下的七十二道工序:选六年生淡竹,劈成二十八根伞骨;用柿子漆浸润丝绵纸;一笔一画勾勒《富春山居图》的烟雨,这些曾被时代抛下的慢功夫,却在短视频时代意外绽放新生。

当闻士善把绷伞面的过程拍成15秒视频上传,成千上万的年轻人突然发现:原来油纸伞不是博物馆的展品,竹篾与棉纸碰撞的沙沙声,竟如此治愈。

六十万粉丝涌进他的直播间,有人为汉服婚礼定制红伞,有留学生求购"能折叠的乡愁",甚至收到过海外博物馆的收藏邀约。

最让他欣慰的,是弹幕里总飘着"想拜师"的留言,这正是他坚持日更视频的初衷:"手艺活得像蒲公英,得借着风把种子撒出去。"

患癌

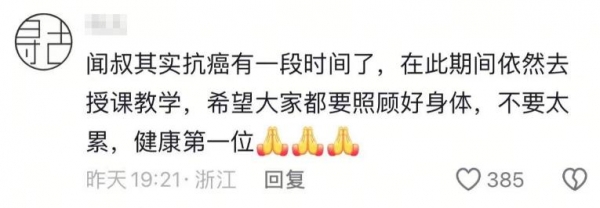

2021年深秋确诊癌症时,闻士善刚完成一批日本茶道协会的订单。医生建议立即住院,他却偷偷把CT片塞进工具箱:"等把这批画完《雷峰夕照》的伞交付了再说。"

化疗期间,他戴着毛线帽在工作室直播,笑着解释"头发是被桐油熏跑的";手臂埋着留置针,仍能利落地将伞骨穿入榫眼。

"抗癌和制伞一样,急不得。"他常这样宽慰来探望的徒弟,即便最后半年已无法久坐,他还是坚持让人推着轮椅去工艺美院授课。

学生们记得,他演示劈竹时颤抖的手需要倚着工作台借力,但讲到"伞头要旋得比西湖涟漪还匀称"时,眼睛依旧亮得惊人。

去世前48小时发布的最后一条视频里,他举着新制的油纸伞转向镜头:"瞧,比你们的自拍杆还轻巧!"评论区后来有人发现,那件沾满彩漆的靛蓝布衫,其实三年前就出现在早期作品里。

当"闻叔的伞"成为现象级IP,商业合作如雪片般飞来,有综艺想让他和明星比赛制伞,有机构开出天价买断品牌,韩国电视台更是三次登门邀请拍摄,他却始终摇头:"我这双手是用来摸竹子的,不是用来签合同的。"

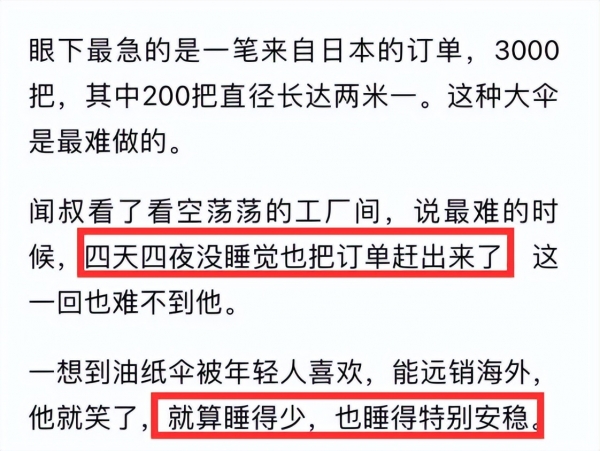

最艰难时作坊资金链断裂,他宁愿接单价翻倍的定制单,也不愿简化工序批量生产。

曾有网红质疑他"不懂变现",他指着屋檐下晾晒的伞面反问:"若我把画工交给印刷厂,这些荷花还能在雨里鲜活地开吗?"

这种近乎执拗的坚持,让他的伞始终保持着"排队三个月起"的稀缺。

北京故宫的文物修复师曾专程前来,只为求一把能匹配古画的复原伞;苏州评弹艺人定制伞柄刻着曲谱的油纸伞,说"闻师傅的伞一撑开,唱腔都多了几分江南味"。

而最特别的订单来自一对金婚夫妇,老爷子带着泛黄的婚书,恳请复制他们1962年婚礼用的那柄红伞。当闻叔发现原始伞骨工艺早已失传时,硬是闭关七日,在父亲留下的笔记里找到了破解之法。

结语

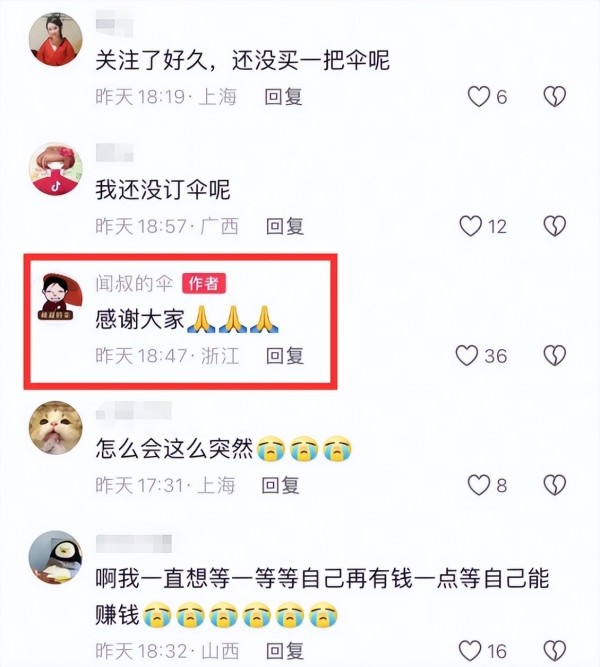

2月18日,闻叔的讣告下聚集了23万条留言。

有人晒出十年前买的伞:"跟着我搬了四次家,伞面补过三次,骨架依然稳如初见。"

美院学生上传课堂笔记,密密麻麻记载着"伞面收尾要留三寸余白"的细节,凌晨三点,仍有网友在直播间回放他演示熬制桐油的片段,弹幕飘过层层叠叠的蜡烛表情。

雨又落了,富春江面泛起千万朵涟漪,恰似无数撑开的油纸伞,闻叔常说,好伞要"收拢似竹,绽放如花",这位用一生诠释匠心的老人,或许正如他最得意的作品,合起是清瘦的竹节风骨,展开便成了永不褪色的江南烟雨。

愿天堂没有疾病,闻叔能在另外一个世界构建一个别样的竹伞人生。