没有空调的古代,古人如何熬过苦夏呢?

当现代人抱着空调"续命"时,古人早就研发出一套硬核避暑指南--从战国时期的"青铜冰箱",到唐代的"空调房",再到清代的"竹夫人"……

今天,我们就来看一看古人如何用智慧对抗酷暑,有的降温小妙招甚至令现代人也惊叹不已!

图 | 清·汪琨杨逸合作《荷亭消夏图》 | 现藏于台北故宫博物院

青铜冰箱

在湖北曾侯乙墓出土了一件长76厘米、宽76厘米、高63.2厘米,双层方形的青铜盛酒器,命名为"青铜冰鉴"。

这是一件战国时期的青铜酒器,距今有着两千四百多年的历史。它是一件构思精巧,实用性与艺术性高度统一的酒器。

图 | 冰鉴 | 来源于中国社会科学网

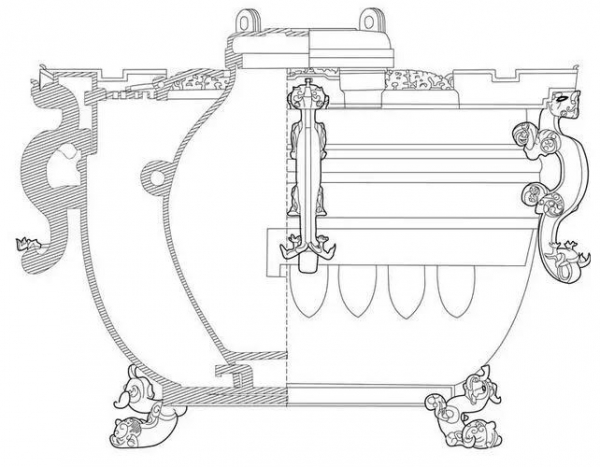

铜冰鉴是双层结构,鉴内套有一缶。鉴与缶的组合,还设有专门的机关。用这种套和的结构,古人将美酒单独存放于缶内,鉴腹之内便可另藏玄机。

夏天的时候,人们在青铜冰鉴的鉴和缶之间装上冰,夹层内的冰就会将内层的美酒变凉,做成"冰镇酒",喝一口清凉解暑……

图 | 冰鉴内部结构图 | 来源于中国社会科学网

古代空调房

唐代的"自雨亭""含凉殿",可以说是古代的空调房。

据《唐语林》卷四记载:"玄宗起殿,……时毒方甚。上在凉殿,座后水激扇车,风猎衣襟。……四隅积水帘飞洒,座内含冻。"

唐玄宗当时就有专门的"凉殿",利用水力驱动风扇、蒸发散热的原理,为室内带来了"含冻"的空调房的感觉。

图 | 唐代"自雨亭""含凉殿"效果图 | 来源于澎湃新闻

唐代"自雨亭""含凉殿"这些精巧的建筑通常依水而建,通过一套独特的水循环系统实现降温--借助类似水车的机械装置将活水提升至屋顶,随后水流顺着屋檐潺潺而下,形成一道天然的"水幕帘"。源源不断的水流不仅带走了暑热,更让凉意渗透进建筑的每个角落,为古人营造出清凉宜人的避暑空间。

图 | "自雨亭""含凉殿"的运作原理效果图 | 来源于澎湃新闻

吃刨冰啦

古人夏天也吃刨冰?不止,古人的夏日冰饮花样可不少!

首先是各种冰镇水果。《瓮牖闲评》载,"藏雪之处,其中亦可藏酒及柤梨橘柚诸果,久为寒气所浸,夏取出光彩灿然如新",在存放冰雪的地方顺便存放酒、水果,夏天再取出来就是冰镇水果啦。宋代人还会将西瓜等水果泡入泉水、井水中冷浸,陆游《夏日晚兴》就写道"泉冷甘瓜开碧玉",吃过井水西瓜的小伙伴都知道有多凉爽吧!

图 | 《清明上河图》中的饮子摊 | 来源于央视新闻

此外,据《武林旧事·凉水》所记,甘豆汤、椰子酒、豆儿水、鹿梨浆、卤梅水、姜蜜水、木瓜汁、荔枝膏水、苦水、雪泡缩皮饮、香薷饮、五苓大顺散、紫苏饮……等等,都是宋代颇为流行的夏日冷饮。

另外,宋代还涌现出季节性限定的冰镇甜品,诸如冰雪冷原元子、绿豆甘草冰雪凉水、冰雪凉水枝膏、鸡头穰冰雪、白醪凉水、黄冷团子、真珠元子、金橘水团、蜜粽冰团、冰乳酪、酥山(宋沿袭唐)等……这些解暑小食不仅听起来美味,还为当时的人们在酷暑中带来难得的清凉与惬意。

图 | 侍女手中即为"酥山"(章怀太子墓壁画) | 来源于央视新闻

竹夫人

竹夫人又叫竹夹膝,最早在唐代有所记载,是古人的居家避暑神器。

用打磨光滑的竹条编制成长约1米的圆柱,由于整体镂空,根据"弄堂穿风"的原理,风从一端孔洞吹进来,再从另一端流出,起到很好的降温效果,古人怀抱它入睡,以此消暑度夏,还会在中间搁些薄荷、栀子花、茉莉花等解乏提神的香草。

图 | 竹夫人 | 来源于观察者网

从青铜冰鉴到水力凉殿,从各色冰饮到竹夫人……不管你是达官贵人,还是平民百姓,在没有科技加持的夏天,都可以找到属于自己的避暑妙招!

怎么样,古人的避暑妙招,你最想尝试哪一样?