35万块钱就能够让一个曾经爱国的科研人员,在三年内,出卖国家核心机密20条,让我国尖端武器研发从领跑世界,只能变成追赶者。

对比那些一条机密买上几百万的间谍,这个间谍貌似脑子不太正常,那么他身上究竟发生了什么?

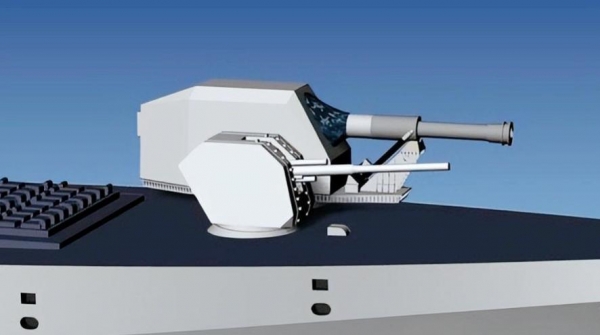

中国电磁炮曾领跑世界

不知道大家知不知道电磁炮是什么?它就像一个由闪电驱动的弹弓,它不用火药,依靠强大的电磁力,能将一枚炮弹以数倍于音速的速度发射出去。

这种武器,一度是中国军事科技"弯道超车"的希望,当美国还在为技术瓶颈头疼时,中国的样炮已经能打出"32兆焦"的惊人能量领先全球,外媒将其评价为,足以改变未来海战规则的"秘密武器"。

更可怕的是它的成本,一枚"战斧"巡航导弹动辄上百万美元,而一发电磁炮弹的成本,可能只要区区几万美元。

这意味着一旦列装,它就能用一种近乎"奢侈"的方式,进行高强度、低成本的火力覆盖,这门炮的炮口,对准的是一个全新的战争时代。

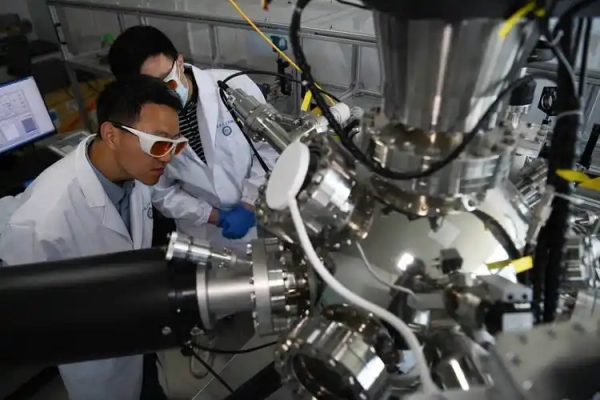

而张建革就是电磁炮研究成员中的其中一员,没想到他却将国家机密出卖给其他国家,那么他究竟得到了些什么好处呢?

一笔荒唐的交易

很多出卖国家机密的人,调查到最后都是因为钱这个东西,而张建革三年之内向美国出卖了我国20条情报,却仅仅得到了35万元,还有一张虚无缥缈的美国绿卡,以及帮他女儿搞定美国名校留学的承诺。

听起来,这似乎是一个"父亲"为家庭前途铺路的筹码,然而就是因为他的贪念,让我们原定2025年的列装计划被迫搁置。

我们只能先用数以亿计的经费被紧急投入,不是为了新的突破,而是为了给张建革泄密造成的"技术污染"消毒,重建整个项目的保密体系。

然后整个研发团队不得不掉过头来,花费数年光阴去验证过去的每一份数据,生怕里面藏着美国人留下的"后门"。

最惨重的,是战略代价,中国在这场未来武器的竞赛中,从领跑者一夜之间变成了追赶者,那个宝贵的领先窗口期,被张建革用35万块钱,轻轻地关上了。

用35万,买断了自己光宗耀祖的科研人生,顺便搭上了一个国家十几年的心血,这笔交易,荒唐得令人发指。

张建革是如何一步步走向深渊的

张建革出生于河南农村,是那种典型的、靠着一股不服输的劲头,从贫瘠土地里考出来的"天之骄子",他勤奋、聪明、怀揣着报国热情,是单位里人人都看好的未来栋梁。

这样一个看似无懈可击的人,却有一处最柔软、也最致命的软肋,那就是他的女儿,他想把世界上最好的一切都给女儿,这份朴素而沉重的父爱,最终变成了一个将他紧紧包裹的茧。

2011年,张建革赴美访学,一个自称"杰克"的美国男人找上了他,杰克温文尔雅,自称是海军研究所的同行,对他的学术成就赞不绝口。

他们聊技术,聊未来,更重要的是聊家庭,当杰克"不经意"地得知张建革正为女儿的留学申请发愁时,他表现出了极大的热情和善意。

搞定名校、安排接见、提供全方位帮助,而这一切"雪中送炭"的背后,早已标好了价格,从收下第一笔3000美元的"见面礼"开始,张建革人生的轨道,就彻底偏离了。

那份父爱织成的茧,没有让他化蝶,反而让他作茧自缚,如果说个人的贪念是内因,那体系的疏忽,就是悲剧得以发生的温床。

张建革的单位,像很多科研机构一样,存在一个致命的"灯下黑",他们太看重一个人的才华,却忽视了聚光灯投下的那片影子。

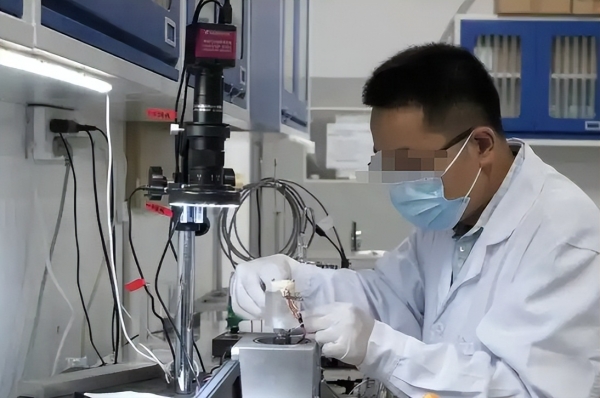

他是核心专家,是项目的希望,这种身份让他拥有了极大的信任和自由,调查结果显示,在长达三年的时间里,他曾17次将那支伪装成钢笔的摄像机带入涉密场所,如入无人之境。

单位的管理制度,在这位"大牛"面前形同虚设,他频繁地以"国际学术交流"为名出境,报销着可疑的费用,却从未有人去核实他到底见了谁,聊了什么。

这种"重科研、轻保密"的行业顽疾,让最核心的堡垒,从内部被轻易攻破,间谍早已不是电影里飞檐走壁的特工,他们更善于利用人性的弱点和管理的漏洞,把敌人变成"自己人"。

张建革的堕落,固然是他自己的选择,但那扇没有上锁的门,无疑也为他"走出去"提供了最大的便利。

比电磁炮更需防御的,是人心的漏洞

2014年,张建革在郑州机场准备再次出境时,被早已布控的国家安全人员当场抓获,那时候他的行李箱里,还藏着刚刚偷拍的机密图纸。

法律的判决是15年有期徒刑,在法槌落下之后,据说他70岁的老母亲在电视上看到儿子成为间谍的新闻,当场哭到晕厥,那个曾经光耀门楣的儿子,成了整个家族最深的刺痛。

而美国电磁炮项目于2018年高调宣布技术突破,一度反超中国,一场没有硝烟的战争,因为一个人的背叛,攻守之势瞬间逆转。

而在国内某家涉密单位的警示教育墙上,那支钢笔摄像机和加密邮件的截图被永久展出,旁边一行小字,冰冷而深刻:"比电磁炮更需防御的,是人心的漏洞。"