隆裕太后生活富裕,又没有疾病,为何在清帝退位第二年就离世了?

退位诏书一落笔,天下改姓了,太后却病了。她没受冷落,吃穿不缺,太医院说她没大病,可一年后,人却没了。

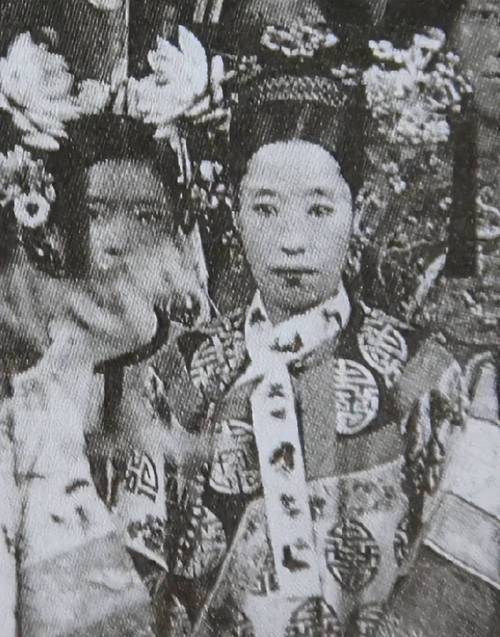

隆裕太后,清朝最后的掌权者,活着时没人敢质疑,死后却没人敢多问。她到底是怎么走的,细看才知道,病不在身上,堵在心口上。

这张退位诏书,她不是签字,是断线

1912年2月12日,清帝退位诏书正式发布。诏书的署名是:"隆裕皇太后谨奉"。

就在签字前的几天,隆裕太后才刚刚掌握实际权力。前一年12月6日,载沣辞去摄政王职务,清廷的最高掌权者从此落到了她一个人手里。可她掌的是最后一段朝代的尾巴,是一份烫手又孤独的权柄。

签诏当天,她人坐在紫禁城长春宫。外面传来的是前线兵变、各省独立的密报,屋里全是老旧的摆设,慈禧的画像还挂在墙上。但谁也挡不住,"大清"这口气,已经压不住了。

那份诏书,全文沉稳,语气冷静。说:"天下大势,浩浩荡荡。顺之则昌,逆之则亡。"但当这句读到她眼前,她已经泪如雨下,旁边近侍都说她手都抖了。

那天之后,她什么也没说,回宫便闭门不出。后来《申报》在当年的年末写道:"太后自发诏后,精神抑郁,常至夜不能寐。"她不是签了一张纸,是跟整个旧制度一块断了线。

退位的决定不是她一个人做的。背后是袁世凯推动的清室优待条例,是南北议和谈判的条件,是清廷再无实权的无奈转身。可最后落笔,是她。

她知道,那一签之后,她不是摄政者,是退出者。一个女人,在权力最冷的交接台上,递出了钥匙。

她没有抗争,也没有坚持。她做了决定,也承了结果。皇室的终点,不在战场,在笔尖。

而这笔,是她亲手写下的。

外头称她女中尧舜,宫里只剩自己一口叹气

诏书发布后,清室按"优待条件"被保留部分生活待遇。隆裕太后住在长春宫太极殿,仍享有太监宫女、御厨供膳,也保留着礼仪规格。但这一切,开始空了。

原本每日有人朝请的宫门,忽然没了人影。原本定时奏报事务的节次,改成了一月一次。袁世凯不再入宫,北洋官员一律不通报请示。她心里一紧,一问身边人:"清朝,是不是我送走的?"

这句话一出,宫里谁都不敢接。

她病了。

她原本体弱,光绪朝时太医院就有诊案记录,常年"肝胃不和"。到了宣统年间,脾胃更弱,舌苔偏白,肝气郁结。这些症状,原本靠饮食调养还能应付,可退位之后,突然开始频频发作。

御医记录中写:"太后多悲少喜,食量骤减,晨起无力,目涩心烦。"还用了个词:"心脘痞闷"。就是心里总堵着,吐不出咽不下。

她每天睡不安稳。早上起来坐在窗前,长春宫的槐树叶落了一地,她看了半天。后来看都不看了,一天坐在屋里不出门。

外界却风光热烈。报纸连日称她为"女中尧舜",孙中山称她为"共和义士",袁世凯称她"明断卓识"。可她没人说话,没人请示,也没人再称她一句"圣母皇太后"。

她没问为啥这些好听话不说给她听,她就问了一个问题:"还能不能再给我一个圣旨的机会?"这不是争权,是她想证明她还在。

但这个朝代已经不在了。

病情越来越重,精神彻底低落,开始频频腹胀腹泻,饮食全断。那年冬天,宫里全是沉重的草药味。香案撤了,太和殿没人来了,整个后宫安静得像没人住。

她那段时间常闭眼静坐,连话都省了。

生日前吃了口桂花糕,几天后只剩告别两个字

1913年正月初十,是隆裕太后46岁寿辰。太极殿里摆了桌小宴,来的人不多,几个旧臣、几位年长宫女。她换上了新衣,头发梳得整整齐齐。那天,她吃了一小口桂花糕,还勉强笑了一下。

她说:"今年过完,就该轻松了。"

谁也没想到,那句"轻松",是走路的轻松,是谢幕的轻松。

宴后第二天,太医院就上本进宫,说"太后夜间心悸、腹胀,症势骤紧。"再过两日,饮食全断,卧床不起。

2月15日,太医日记写:"病重至不支,昼夜心气短微,舌红无苔。"那年北京冬天格外冷,屋里炉子烧得旺,但太后身上却总是凉。她手脚冰冷,连宫女握着都说像冰块。

2月20日,传来消息:太后陷入昏睡,已不能言语。

太监宫女围在太极殿前厅,谁都不敢走开。有人悄悄写好了讣告,有人准备好了灵幡棺椁。可是屋里还是没动静,她没有走,只是昏沉。

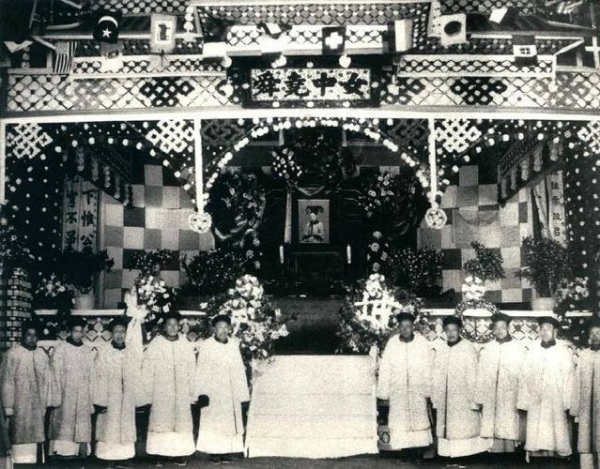

2月22日丑时,隆裕太后去世,享年46岁。

讣告传出,袁世凯下令全国下半旗三日,太和门前设灵堂,五万人前来吊唁。礼部以"国母"之礼为她出殡,礼毕时,宫门外人群安静落泪。

横幅上写着四个字:"女中尧舜"。

这是她一生最响亮的一句评语,却是写在她离开的时候。

她走得安静,无战乱,无刀兵。她也走得干净,没负谁,也没留谁。

她签了一纸退位诏书,关了一扇旧制度的大门,自己也悄悄退出了那座空荡的宫殿。