一声汽笛划破海面,"福建号"8万吨级巨轮缓缓离港,三条电磁弹射轨道冷光一闪。它挂着一串"第一":美国之外的第一艘8万吨级超级航母、亚洲的第一艘超大型航母、世界上第一艘以常规动力电磁弹射五代机的航母。

最重要的是"8万吨级常规动力电磁弹射"这一点--以前一直强调常规动力难以承受的门槛,现在在中国发电、储能、能量管理、功率电子以及舰机适配的完整技术链上找到了答案:常规动力同样可以可靠地推起五代机。

从画面节奏上看,电磁弹射改变的不仅仅是起飞姿态,更是整个作战理念:甲板管制、放飞回收、节拍组织全面换挡。外媒有祝贺惊叹,也有酸话和不甘,但是游戏规则要改的判断,在专业圈子里已经达成了共识。最让人称道的是新一代076两栖攻击舰就直接把电磁弹射纳入设计当中,从"能用"到"好用",既要技术承压又要体系自信。

质疑也一直存在。有人用歼35的训练画面来表示"没有挂载武器和副油箱,电磁弹射恐怕也拉不动"。五代机以隐身为先的基本逻辑被忽视了,内置弹仓为常态,任务不同挂载也不同,美国F35执行隐身任务时也不会挂副油箱。把训练画面当做性能上限,逻辑偷懒。

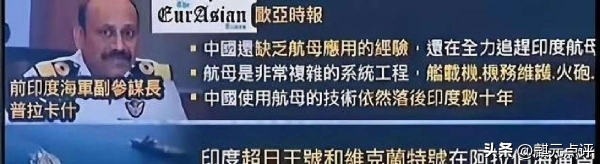

印度前海军副总参谋长表示说:"中国航母落后印度十年之久",因为航母属于体系工程,经验不足。听起来很顺耳,但是技术上可不会因为嘴上说得好就赢了。福建号打通了电磁弹射与舰载五代机这条硬链,已经给出了硬指标;经验要靠一次次出海、一次次科目合练来积累,并不是宣示出来的。

电磁弹射是外军专家关注最多的方面。美国"福特级"一路问题清单很长,至今F35C的整合仍然受到质疑;就连美国前总统也曾经吐槽过电磁弹射"贵、难、不稳",甚至扬言"换回蒸汽"。吐槽是可以的,但是技术还是要用真实的部署记录来体现。

能力数字最为直接:美军资料显示四条弹射的"福特级"战时极限下单日最多可以完成230架次的起降;福建舰的评估报告则给出了一个更加"狠"的数据,三条弹射单日最多能够完成300架次的起降。根据影像推断,弹射空警600级别固定翼预警机还有富余。富余就是在高温高湿、海况不好等情况下所具备的可靠裕度,就是拉开节拍的空间,在实战中分量很重

航母是舰、机、人、链路、任务一体化驱动的系统工程。歼35要和弹射器、拦阻索、舰面流程磨合;空警600要将海上预警网络织密;编队的防空圈、反潜线要层层站稳。是靠长时间海上试验、合成训练、跨域协同磨出来的。完全形成战斗力不能着急,但是节奏是可以看到的。

评判成熟度不能只看能不能弹,还要看弹得对不对、弹得稳不稳定,微秒级的能量控制一旦出现偏差就会出事。起飞间隔、甲板调度、回收节奏,才是打开成熟度的窗口。公众讨论越是对流程细节、出动节拍和保障能力进行探讨,就说明人们对现代海军的认识已经脱离了"吨位崇拜"。

为什么一定要有航母?远洋综合作战需要一个可以不断投送海上空权的"移动机场"。遇到危险的时候,在没有岸基机场的情况下,还要不断地把固定翼战机推出去,提供预警、制空、打击和反潜。没有弹射,关键机型受限制;没有高出动率,战场节奏就上不来。福建号把门槛提高到了新的高度,其意义不仅仅是一艘新船的服役,更是一次体系能力的提升。

同时也要把期望放在合适的地方:服役不是终点,考验还在后面。电磁弹射的高可靠性和长航时维护保障、舰载机昼夜全天候起降回收、复杂海况下安全冗余、编队跨域协同的指挥链路,件件都得靠真训实练来回答。越往里走就越能看出来一个国家的工业基础、检测评估体系以及人才体系的情况。把"好用"磨成"常态稳用",才是硬道理。

这波舆论场里,有赞美也有酸评。酸是可以理解的,时代在变,惯性的认识被撞疼了。但是技术的真伪要在海上去验证,数据的真假要在出动率、可用率、完好率中体现出来。福建号亮出的第一张答卷是阶段性的,也是公开的里程碑。后面的题目难度更大、分值更高,也更有看头。