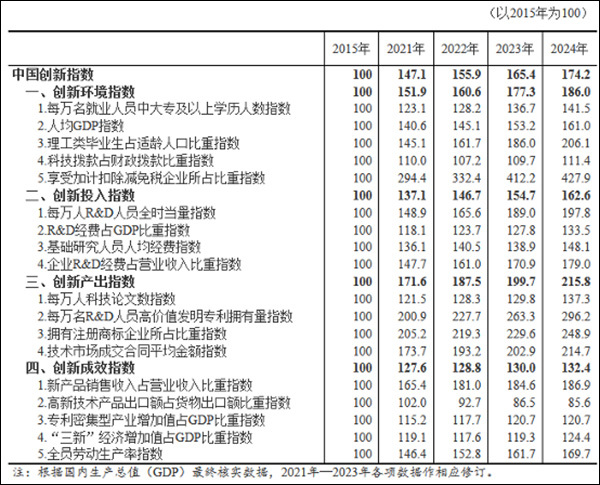

【文/观察者网 王一】近日,国家统计局社科文司《中国创新指数研究》课题组发布了最新的中国创新指数,以2015年为100测算,2024年中国创新指数为174.2,较去年增长5.3%,保持稳步增长。

这让人想起今年早些时候发布的另外两个数据--中国科学技术发展战略研究院发布的《国家创新指数报告2024》(以下简称"国家创新指数")和世界知识产权组织(WIPO)9月发布的《全球创新指数》(Global Innovation Index,GII)。

这两个指数都是对国家创新能力进行跨国比较,从不同维度选取各类指标对其打分并进行排名。中国在两家机构发布的最新报告中,排名均位列第10:在国家创新指数中,中国是唯一进入前十的中等收入国家;今年发布的GII中,中国也首次跻身前十,是前三十名中唯一的中等收入经济体。

有网友疑惑,近年来中国的创新成就有目共睹,为何无论是本国机构还是外国机构打分,创新排名都定格在第十?观察者网此前详细"扒"过GII的计算方式,那这两个中国自主设立的评价体系,是如何"打分"的呢?

中国创新指数:本土创新的"成长追踪考试"

国家统计局的中国创新指数,没有国际比较的内容,更像一场记录中国创新"成长轨迹"的长期测验,核心是看"自身进步多少",而非"比别人强多少"。

该指数采用"4大领域+18项核心指标"的框架,如同一张覆盖创新全链条的"成长清单":

一级维度(4个):创新环境、创新投入、创新产出、创新成效(相当于4个大科目)

指标层级:每个领域下设4-5个具体指标(共18项),直接以指标数据计算领域得分,再加权合成总指数。

计分规则:以2015年为基期(100),采用"标准化处理+权重分配"方式。各领域权重根据创新发展阶段动态调整,2024年权重分布4大领域各占25%,各领域下属的每个核心指标的权重也都是平均分配。

打个通俗比方,就像给学生做成长档案,每年考察学习环境(创新环境)、学习投入(创新投入)、考试成绩(创新产出)、实际应用(创新成效)四个方面,每个方面看具体表现。如投入方面看"学习用品总量(研发经费)""请教老师次数(科研人员投入)"。最后综合打分,看比2015年进步了多少。

中国创新指数的优势在于:第一,本土化适配性强。指标选取贴合中国发展实际,如"高新技术产品出口额占货物出口额比重"" '三新'经济增加值占GDP比重"等,精准反映中国创新政策导向和产业特色。

第二,全链条覆盖。从环境、投入到产出、成效,形成闭环评价,避免"只看投入不看效果"或"只看产出不看基础"的片面性。

第三,数据权威性高。所有指标数据均来自国家统计局等官方统计渠道,无主观调查数据,确保分数真实可靠。

国家统计局

然而,对中国适配性强的纵向评价体系,对其他国家可能面临普适性差的问题:相应数据难以获取,或者干脆某个指标都无法考查,如"创新环境"领域里与企业研发费用税前加计扣除政策相关的第5项。

国家创新指数报告:跨国比拼的"国际考试"

中国科学技术发展战略研究院的国家创新指数,则是专门为中国参与全球创新"竞赛"设计的跨国评价体系,核心是看"在全球舞台上排第几",可以说与GII直接对标。

该指数采用"5大维度+30余项指标"的跨国可比框架:

一级维度(5个):创新资源、知识创造、企业创新、创新绩效、创新环境(相当于5个竞赛项目)

指标层级:每个维度下设5-8个子指标。如企业创新领域包含"企业研究人员占全社会研究人员比重"" PCT国际专利数量(进入国家阶段)"等子指标。

评价范围:覆盖全球40个国家,其研发投入总和占全球95%以上,GDP之和占世界85%以上,人口总数约占世界的60%,确保排名的代表性和可比性。

计分规则:采用"标准化得分+等权平均"方式,先将各国指标数据标准化为0-100分,再把各维度得分按相同的比重合成总指数,进行排名。

不过,无论是GII的"投入5支柱+产出2支柱"的七个领域,还是国家创新指数的"资源-创造-企业-绩效-环境"五个领域,最终还是要靠具体的子指标,来真正展现某个经济体创新的"全链条能力"。

中国科学技术发展战略研究院的国家创新指数优势在于,对于GII有后发优势,除了部分一致或相似的子指标之外,还新增了一些评分项目,如"高被引论文数占世界份额""高被引论文占本国论文数量比重"等。

此外,该指数与GII一样也包含"硬数据"与"软环境"。30多项子指标中,既有客观统计数据(如研发经费、R&D/GDP、R&D人员总量等),也有主观评分数据(营商的政策环境、政府在线服务水平等)。

跨国比较的创新"成绩单",中国都排第十

这些相似之处带来的结果是,国家创新指数和GII都将中国创新能力排在第10位。

不久前GII刚公布的时候,网上就出现了"中国的创新怎么可能只排全球第10"的质疑声,嘲讽GII排出的前几名,是不是都有自己的空间站和电磁弹射装置。

近几年中国科技飞速发展并迅速落地应用,我们每个人在日常生活中都能切身体会到中国创新实力进步带来的便利。因此,不少人觉得中国创新实力在全球的排名绝不止第10名。

可为什么本国机构得出的排名,中国也只排到第10呢?主要原因还是两个指标底层评价逻辑和子指标具有一定的相似性。

从逻辑来说,一方面要考察创新相关要素的总量,体现总体实力;另一方面,为了尽可能让国家间可比较,又要混入比例性的数据,比如研发经费占GDP的比值等。但不少创新相关问题,关键是"有"或"无",这往往是总量决定的,网友们的观感与实际排名出入巨大,相当一部分原因就在于此。

以"创新资源"为例,这部分是五大领域中,中国排名最高的一项,排名第五。该领域包括研发经费(第2)、R&D/GDP(第14)、基础研究经费占全社会研发经费支出比重(第34)、自然指数上榜的顶尖科研机构数量(第2)、QS世界大学排名本国TOP3高校平均得分(第4)、STEM毕业生数量占毕业生总数比重(第1)、R&D人员总量(第1)、高被引科学家人数(第2)。

中国在比较总量的项目上,都是位居第1、第2,但在比例类的项目上,就只有STEM毕业生占比一项能拿第1。

比较独特的是"QS世界大学排名本国TOP3高校平均得分"这一子指标,GII也使用了。

大学对于创新当然重要,但这项指标因为迁就可比性,而选择本国前三的平均分,实在是很别扭的操作。

何况这个世界大学排名本身就充满争议,很多评分标准,比如国际学生多样性等,都不是那么符合中国国情,导致很多中国大学在其中的排名都偏低。如果不是中国大学也有意让自己的QS排名逐步攀升,这项中国的得分还排不到第四。

最关键的是,QS排名背后的许多内容,和创新的关系并不牢固,完全可以编制其他与大学相关的指标,来替换这个所谓的"权威"排名。

"知识创造"领域包括高被引论文数占世界份额(第1)、高被引论文占本国论文数量比重(第26)、有效发明专利数量(第1)、每万就业人员发明专利拥有量(第8)、亿美元工业增加值工业设计注册申请量(第1)五个子指标,中国整体排名位于第7。

中国得分很低的一项也是比例类的子指标,而"亿美元工业增加值工业设计注册申请量"这个比例指标能拿第一,含金量相当高。

第三大领域"企业创新"中,公布了6个子指标:三方专利数量占全球总量的比重(第3)、PCT专利数量(进入国家阶段)(第3)、企业研发经费与工业增加值之比(第18)、企业研究人员占全社会研究人员比重(第16)、本国R&D经费前十的企业平均投入强度(第17)、知识产权使用费收入占服务业出口贸易比重(第20)。中国在各子指标的排名都在20名之前,使得在该领域的整体排名位于第9位。

这部分子指标的选取大体上其实还是参考了西方传统的评价体系,包括研究人员占比、经费投入、知识产权使用费等等,名字不同但"换汤不换药"。它们虽然能体现企业的创新水平,但是能否体现中国企业真实的创新能力,要打一个问号。从全球比较来看,中国的企业近年不断在价值链上攀升,优质产品不断落地,如果不能体现这些实践,那自然不是事实的问题,而是指标的问题。

最后两大领域,可以说是最"拖后腿"的两项。"创新绩效"(总分第22)考虑了出口和应用层面,包括高技术产业出口额占世界比重(第1)、高技术和中高技术产业增加值占制造业增加值比重(第24)、知识密集型服务业增加值占服务业增加值比重(第26)、劳动生产率(第38)、单位能耗经济产出(第34)、单位二氧化碳排放经济产出(第37)。除了"高技术产业出口额占世界比重"中国排名第一以外,在其他各子指标中的排名都在20名之后。

这前两项乍一看就很矛盾,高技术产业出口大,为何占增加值比重排名不高呢?有没有可能,不是中国创新不够,而是分母同样做得太好?

"单位二氧化碳排放经济产出"和GII的"低碳能源使用百分比"(Low-carbon energy use, %)有异曲同工之处,"单位能耗经济产出"则和GII"单位能耗产生的GDP"基本一致。

能减少能耗当然是好事,但这和总体的创新水平,没有必然联系。而且,中国已经是绿色能源领域的创新大国,这个指标甚至对此都毫无参考价值。

用更关注可持续发展的指标来评价创新,可能一方面是"赶时髦",要符合当下绿色发展的呼吁,另一方面可能是迎合国际标准的需要,结果就是与GII"雷同"。

至于总体排名在第20位的"创新环境"方面,中国在创业文化(第2)、企业与大学研究与发展协作程度(第5)、风险资本可获得性(第8)、营商的政策环境(第12)、政府在线服务水平(第12)、信息化发展水平(第20)、国际投资额与GDP的比值(第29)、法治环境(第34)8个子指标中排名有高有低。

这部分的数据看上去或许以主观打分为主,但由于报告没有给出具体的评分细则和分数,很难对其客观性进行评价,而且其中也包含了像"法治环境"这样与GII一致的指标。

另外,对于"政府在线服务水平"和"信息化发展水平"两项,相信只要是去西方国家大使馆办过签证,或者在海外政府机构有办事经验的人,对他们的办事效率和信息化水平都有不少"槽"要吐。国家创新指数给中国自己分别排第12、第20名,是不是有点谦虚了?

中国的创新评价体系,如何打造国际化影响力?

当然,中国机构编制"中国创新指数"和"国家创新指数",不是为了刻意给中国打高分,而是为了更准确地把握对本国和其他国家创新水平的认识。

但评价过高或过低,都谈不上准确。

过去人们谈论中国创新,可能还总觉得哪哪都不足,看指标更多地是为了"查漏补缺"。

时至今日,中国已是无可辩驳的创新大国、创新强国,从国家大项目到小微企业,创新活动非常丰富。中国人自己编的创新指数,立意完全可以更上一层楼,体现从实践中获得的这些宝贵认识。

到底哪些要素是对创新真正重要的?哪些指标是能实际反映能力的?还有,各种指标权重一致的策略,是否合理?

从评价体系中折射出的认识,如果加以推广,有可能反作用于全人类的创新实践,推动人类进步,为人类做出更大贡献。

从这个意义上讲,从"中国创新指数"的思路出发,适当兼顾数据可及性与可比性,另起炉灶设立跨国评价体系,或许是更有价值的。

而"国家创新指数"的体系,也可以继续改良,比如人均创新能力的相关比较,和国家总体创新实力的比较,是否可以尝试分成两个榜?

对于数字经济、新能源、AI等前沿的商业、科技领域,中国又有丰富经验,是否可以设立单独的创新子榜单?

要想争夺话语权,在推广上同样值得改进。目前,国家创新指数已公开30余项指标的名称和数据来源,但应进一步公开指标计算方法,如标准化公式、权重确定逻辑等。

同时,"国际合作+联合研究"也是一个不错的方式。这不是说只盯着WIPO、OECD、欧盟创新统计局等,也要与发展中国家保持密切交流,了解它们的创新进步和挑战。

综上,中国创新指数与国家创新指数,一个聚焦"本土成长",一个放眼"全球比拼",已初步构成了中国创新评价的"双轮驱动"。但在中国创新日新月异的今天,自主开发的创新评价体系,完全有理由实现自己的大步创新。