2025年10月26日下午,美军"尼米兹"号航母在南海海域半小时内接连损失两架舰载机,其中一架是MH-60R"海鹰"直升机和另一架F/A-18F"超级大黄蜂"战斗机双双坠海。虽然5名机组人员全部获救,但两架价值超过2亿美元的军机残骸至今仍沉睡在南海海底。

事故发生近一个月后,打捞工作才刚刚进入实质阶段,其缓慢的进展速度让外界充满疑问。这背后,既有深海打捞的技术难题,也有地缘政治的复杂考量,更暴露出美军在远洋打捞能力上的短板。

11月20日,距离坠机事件发生已经过去整整25天,美国海军第七舰队发言人才首次公开确认:打捞工作正在进行中。隶属于军事海运司令部的专业打捞船已抵达南海事发海域,正在开展作业。根据美军透露的信息,执行此次打捞任务的是USNS Salvor号打捞船,这艘船专门负责打捞坠毁的F/A-18F"超级大黄蜂"战斗机和MH-60R"海鹰"直升机残骸。

然而,除了确认打捞船已经到位,美国海军对其他细节讳莫如深。发言人明确表示,出于作战安全考虑,美海军不会透露打捞船的具体位置,也未公布坠机的确切地点。更关键的是,美方既没有说明是否已经成功定位或打捞到残骸,也未透露打捞或销毁工作的预计完成时间。这种高度保密的态度,一方面是出于对敏感军事技术外泄的担忧,另一方面也反映出打捞工作可能面临的巨大困难。

从时间线来看,从10月26日坠机到11月20日打捞船抵达现场,中间足足间隔了25天。这个速度与2022年F-35C隐身战机在南海坠毁时的打捞节奏相当--当时前美国太平洋司令部情报主任卡尔·舒斯特预测打捞船需要10到15天才能抵达现场,最终美军用了近4个月时间才将残骸从约3780米深的海底打捞上来。历史似乎正在重演,这次双机坠毁的打捞工作,很可能同样要持续到2026年初甚至更久。

为什么美军打捞船需要这么长时间才能抵达现场?答案很简单,就是距离太远,而且没有就近的专业打捞力量。美军专业深海打捞船通常部署在关岛、夏威夷或美国西海岸,距离南海事发海域少则数千公里,多则上万公里。USNS Salvor号这样的打捞船最高航速只有15节左右,即便全速航行,从关岛赶到南海也需要一周以上,从夏威夷出发则要两周甚至更久。

更麻烦的是,打捞船不能像战斗舰艇那样轻装快跑。这些船只搭载着大量精密的深海探测设备、遥控潜器、打捞器具以及技术人员,航行时必须考虑海况、补给、护航等多重因素。在这十几二十天的等待期内,南海复杂多变的季风气候可能带来强风大浪,战机残骸极易被海流冲散、深埋海底淤泥,甚至漂移至更深海域。每一天的延误,都意味着后续定位和回收难度的指数级增长。

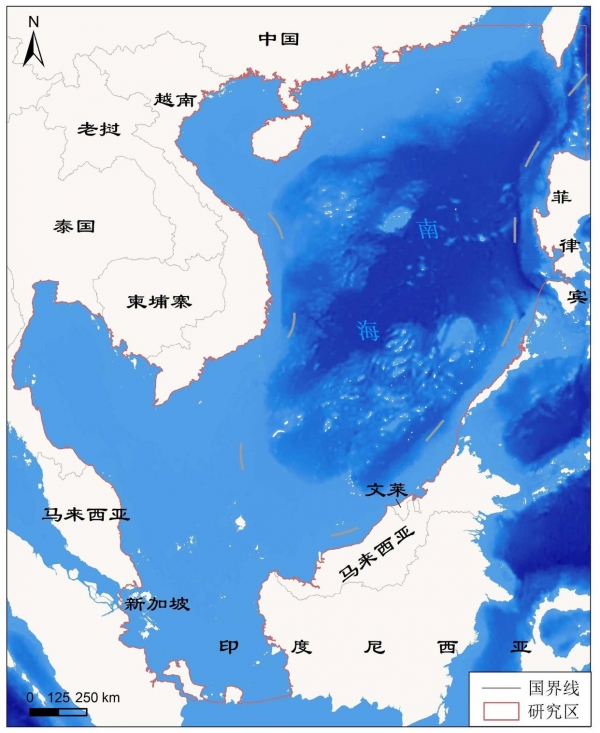

南海的海洋环境本身就极为复杂。这片海域平均水深超过1200米,部分深海盆地深度达到5000米以上。海底地形起伏剧烈,既有陡峭的海沟,也有复杂的海底山脉和沉积平原。强劲的洋流会将残骸推向未知方向,而浑浊的海水和频繁的台风更是给打捞作业雪上加霜。坠机发生时正值秋冬季节交替,南海北部海域风浪较大,这无疑进一步增加了打捞难度。

即使打捞船顺利抵达现场、海况也足够理想,真正的挑战才刚刚开始。深海打捞绝非简单的"下去捞上来",而是一项系统性的高技术工程。整个过程可以分为几个阶段:定位、评估、捞取、回收,每个阶段都充满变数。

第一步是精确定位残骸。在水深数千米、能见度几乎为零的深海环境中寻找飞机残骸,就像在漆黑的房间里找一根针。打捞船需要使用侧扫声呐、多波束声呐等设备对海底进行地毯式扫描。这些声呐发出声波,通过分析回波的强度和时间差,绘制出海底地形图。但声呐图像往往模糊不清,需要经验丰富的技术人员仔细判读,将残骸与海底岩石、沉船等杂物区分开来。

找到疑似目标后,打捞船会派出深海遥控潜器(ROV)下潜近距离观察。美军目前依赖的主要是CURV-21型深海遥控潜器,这种重约3吨的水下机器人能够下潜至6000米深度,配备高清摄像头和机械臂。操作员在母船上通过脐带缆控制ROV,就像玩一个超级复杂的电子游戏,但延迟和水下能见度会让操作难度倍增。

确认目标后,就要进入最关键的打捞阶段。对于完整的残骸,ROV会使用机械臂在关键部位安装提升索具,然后充气气囊提供浮力,将残骸"托"出水面。但问题在于,战机坠海时往往会解体散落,F/A-18F战机和MH-60直升机的机体结构在高速撞击海面后很可能已经四分五裂。这意味着打捞队伍必须逐一搜寻各个部件,优先打捞含有敏感技术的核心组件,如雷达系统、航电设备、加密通信模块等。

在水下高压环境中进行如此精细的操作,稍有不慎就可能导致残骸进一步破碎或索具脱落。深海压强是海面的数百倍,任何细小的裂纹都可能在提升过程中扩大,导致残骸解体。此外、ROV的机械臂力量有限,对于大型重物的操控能力不足,有时需要多次尝试才能成功固定索具。整个过程需要打捞母船、深海机器人、技术团队的密切配合,任何一个环节出问题都会导致任务延期。

打捞进展缓慢的更深层原因,在于美军自身打捞能力的衰退。冷战结束后,美国大幅削减了深海打捞力量建设投入,认为这类"冷门"能力在现代战争中用处不大。美军在2008年退役了NR-1型核动力深潜器后,就再也没有类似的水下工作站。目前美国海军仅有几艘专业打捞船,包括USNS Salvor号、USNS Grasp号等,且多数已服役数十年,设备老化严重。

相比之下,中国近年来在深海打捞领域投入巨大,技术水平突飞猛进。中国拥有全球顶尖的深海打捞能力,曾成功完成8万吨级沉船整体打捞、"深海一号"超深水大型平台安装等世界级难题。中国的深海打捞船配备了先进的动力定位系统、大型起重设备和深海作业机器人,作业深度和效率均处于世界前列。

此次坠机事件发生后,中方曾低调表示如果美方需要,可以提供打捞协助。但美军果断拒绝了这一提议,理由很简单,不能让中国接触美军战机残骸。F/A-18F虽然不是最先进的战机,但其雷达系统、电子战设备、通信加密模块等依然属于敏感技术,一旦被对手获取,可能暴露美军的战术特征和技术弱点。MH-60R反潜直升机更是如此,其搭载的吊放声呐、声呐浮标以及反潜作战算法,都是美军严防死守的核心机密。

2022年美军F-35C隐身战机在南海坠毁时,便遭遇了同样的窘境。前美国太平洋司令部情报主任卡尔·舒斯特当时预测,打捞船抵达现场需要10到15天,而整个打捞作业则需要约120天。事实证明,这一估算相当准确,美军最终用了近4个月时间才将F-35C残骸从约3780米深的海底打捞上来,期间还租用了一艘中国制造的深潜支援船"毕加索"号协助作业。