印度光辉战机在迪拜的坠机事故,也引起了俄罗斯媒体的关注。日前,俄罗斯知名军事网站topwar就专门刊登了一篇详细报道,介绍此次事件与光辉战机的发展历程。

图注:印度"光辉"战机在迪拜航展发生坠机事故

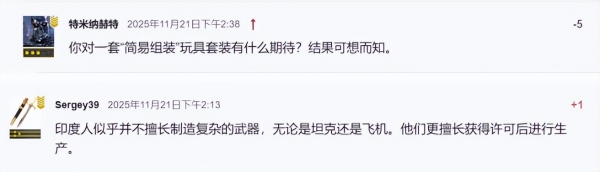

而在报道下方的评论区,俄罗斯军迷则是对印度国产武器的发展进行了辛辣的评论,让很多印度网民破防。

比如有俄罗斯军迷毫不客气地表示:"你对一套'简易组装'的玩具套装有什么可期待的?结果可想而知。"还有人一针见血地指出:"印度人似乎不擅长制造复杂的武器,无论是坦克还是飞机。他们更擅长获得许可后进行生产,自主研发对他们来说太难了。"

图注:俄罗斯军迷对印度"光辉"战机的辛辣评价(视频要用)

这些让印度网友破防的评论虽然尖锐,却戳中了印度军工长期存在的痛点,也反映出国际社会对印度高精尖制造能力的普遍看法。

这款被印度寄予厚望的战斗机,研发计划最早始于1983年。当时印度空军雄心勃勃,希望打造一款能替代米格-21的国产先进战斗机,实现"自主国防"的梦想。可谁也没想到,这一拖就是四十多年。从立项到2001年首架原型机首飞,耗时18年;再到2015年正式列装印度空军,又过去了14年,整个研发周期创下了现代战斗机研发的纪录。

反观同期中国的歼-10战斗机,1986年立项,1998年首飞,2004年就正式服役,如今歼-10系列已经发展到歼-10C、歼-10CY等多个型号,成为中国空军的主力机型之一,而"光辉"至今仍未完全实现成熟量产。

图注:歼-10CY

之所以量产如此缓慢,核心问题在于技术瓶颈与供应链依赖的双重制约。"光辉"战机虽然打着"国产"旗号,但核心部件几乎全靠进口:发动机用的是美国通用电气的F-404涡扇发动机,雷达系统源自以色列埃尔塔公司,航电设备来自法国泰雷兹集团,就连机身复合材料也无法实现完全自产。

这种拼凑模式,不仅导致战机集成难度极大,研制时间不得不拉长,还让生产进度完全受制于国外供应商。此前就有报道称,由于美国未能按计划交付F-404发动机,"光辉"的生产线多次陷入停滞,印度空军"有钱提不到机"的尴尬持续了多年。

印度也不是不想提升国产化率,之前就在发动机方面有所尝试,他们从1986年就启动了"卡佛里"发动机的研发项目。可历经39年的研发,投入海量资金,这款发动机始终未能达到设计指标。在测试过程中,"卡佛里"发动机多次出现推力不足、可靠性差、油耗过高等致命问题,甚至连基本的飞行测试都无法稳定完成。

图注:印度"卡佛里"发动机项目

2014年,印度曾一度宣布终止"卡佛里"项目,后来虽又重启,但至今仍未取得实质性突破。这也导致"光辉"战机始终摆脱不了被国外"卡脖子"的命运。

事实上,"光辉"战机的困境只是印度军工体系的一个缩影。在高精尖武器研发领域,印度几乎陷入了"研发周期长、技术不成熟、可靠性差"的恶性循环,类似的案例比比皆是。

印度的"阿琼"主战坦克,从1974年开始研发,直到2014年才少量列装,研发周期长达40年,可列装后发现,坦克重量超标、发动机故障频发、火控系统高温死机等问题层出不穷,印度陆军最终只采购了一百多辆,远未达到当初设想的换装规模。

印度首艘国产航母"维克兰特"号,2009年开工建造,先后三次下水,直到2022年才正式服役,建造周期长达13年,而服役后至今未能形成完整战斗力。

这些项目的共同问题在于,印度既缺乏整合全球技术资源的能力,又没有扎实的本土工业基础,却一味追求不切实际的高性能指标,最终导致项目反复拖延、问题不断。

回到此次"光辉"战机坠毁事件,虽然目前事故原因还在调查中,不排除飞行员操作失误、鸟撞等偶然因素,但结合"光辉"战机长达40年的坎坷研发历程,外界将事故原因直接归咎于印度在高精尖制造和系统集成能力的不足,也并非没有道理。

现代战斗机是一个复杂的系统工程,任何一个部件的微小缺陷,或是系统整合过程中的细微漏洞,都可能在高速飞行和复杂机动中被无限放大,引发致命事故。而"光辉"战机在研发过程中多次修改设计指标,核心部件频繁更换,系统兼容性一直未能得到充分验证,这些都为其飞行安全埋下了隐患。