刘亦菲只用一次出场,就让香港大场面停了一下。

那年她十四岁,向太站在人群里,看着这个女孩独自说话整理头发。

如今三十八岁的刘亦菲,在好莱坞和国内来回接戏,外媒采访时自己定行程,全部细节她先确认,不用翻译替她出头。

这种操作在同行里不多见,她说话不大声,却句句落点,后来接过多部国际片子,没人敢替她拍板,任何环节她都过问。

年少时就跑遍欧美剧院

她母亲刘晓莉早年拉着她在国外跟团参观音乐厅,马术场,也去看画展。刘亦菲被要求自己写行程笔记,回来还要复述,这个习惯一直保留到现在。

向太第一次听到这些细节时,只说了一句"怪不得"。在她看来,早期那种"先见世面再练本事"的步骤,比公司流水线更扎实。

刘亦菲在片场常亲自跟灯光师沟通,连一束光从哪边打,她都会拿着小稿纸比划,旁边助理只负责递水。

举手投足没有一秒迟疑

向太回忆那场香港聚会,刘亦菲先是礼貌地用英文问造型师借梳子,随后抬手把额前碎发夹起,全程站姿笔直。宴会仍在继续,她却能把每个问候说得分寸刚好,让人觉得舒服。

衣服上也见功课。那天她穿的是一件深色小礼服,品牌名气不小,可她并未四处展示Logo,只在灯下走动自然显出质地。向太认准了这类细节,觉得女孩背后一定有人细心铺路。

真正的"金主"就是母亲本人

不少人猜测刘亦菲资源从哪里来,向太干脆把答案摆上桌:就是亲妈。刘晓莉没有把钱砸在应酬,而是花在训练。骑马课、钢琴课、外语课交叉排,一周七天排得满满。女儿累不累?刘亦菲后来告诉朋友,"累,但自己挑的"。

向太在黄金年代看过无数新人,那些靠公司包装的孩子只需照着流程走,遇到突发情况容易愣在原地。刘亦菲不一样,她从小被要求当场做选择,时间长了,临阵也能稳。

这种稳当不仅体现在社交场合。拍《花木兰》时,剧组同时推来两版合同,她花了半小时就选定方向,还把拒绝的一版原因写清楚发回。主创说没见过这么快的女主角。

技能多却不用标签炫耀

向太喜欢讲那匹白马的事。刘亦菲拍广告要骑马,现场给她挑了一匹脾气不好的马。她没有喊保险师,也没推迟拍摄,只是先给马安抚,再上鞍,三圈下来镜头一次过。工作人员去翻资料才知道,她十岁就考过马术级别证。

再说钢琴。很多明星在镜头前按两下就算才艺,刘亦菲却能完整弹奏,在音准和力度上都对得上专业录音。她说自己没想做钢琴家,只是小时候被要求坚持一件事,于是就坚持到现在。

外界把这一切归为"天赋",向太却说是"用功"。她见过天赋高但懒散的演员,也见过勤奋却缺少资源的新人,刘亦菲两方面都有,关键是方向由自己决定。

早年的严格日程还留下另一好处--体力。拍《去有风的地方》那阵子,云南昼夜温差大,剧组多人感冒,她连夜爬山取景还背了道具包。导演心疼,她回答一句"走惯了"。

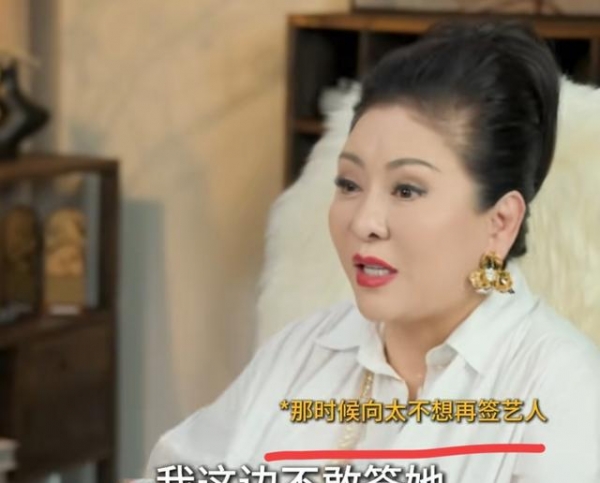

向太最终放弃签约她

故事最后的转折在于合约。向太本想把刘亦菲收入旗下,却在几次接触后收手。原因简单:小姑娘主见太强,公司很难再替她规划。向太没有不满,她说自己看重的是一个人能不能独立站住,而刘亦菲已经做到。

多年后再提这段往事,向太总是笑着摇头。她说娱乐圈并不缺漂亮脸,也不缺好机会,缺的是从小到大都能自己把关的人。刘亦菲的经历正印证了这一点。