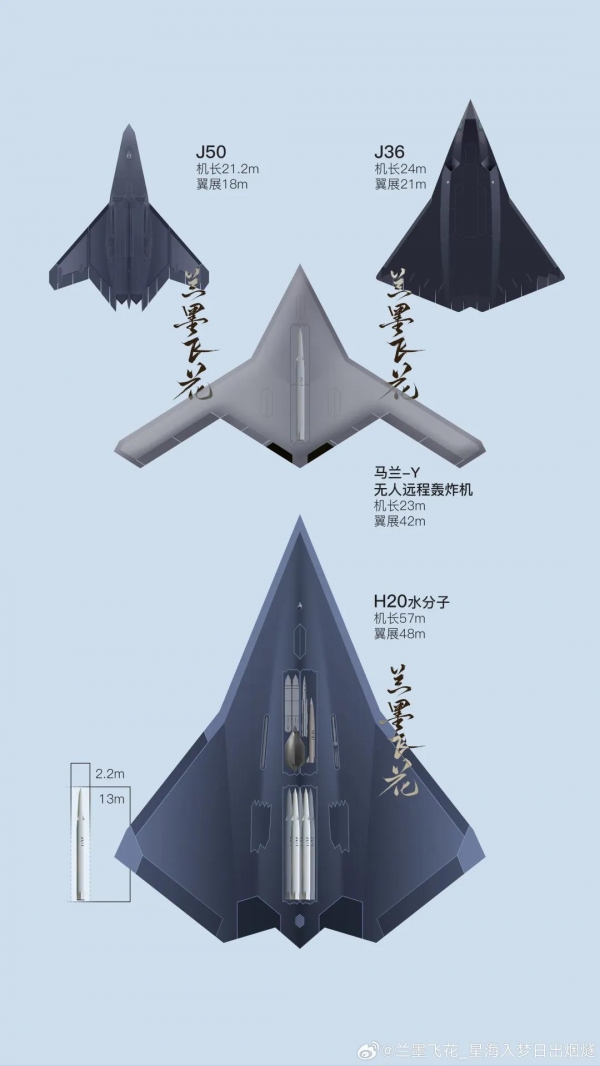

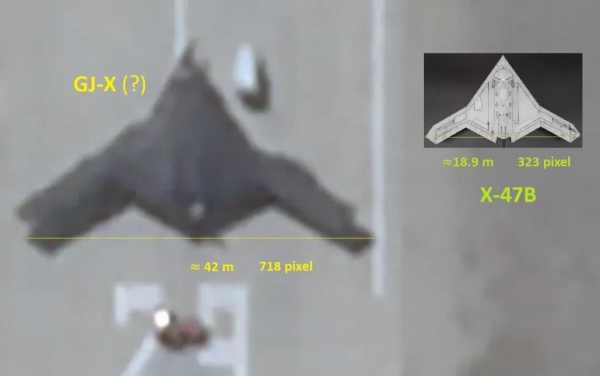

近日,美国《战区》网站连夜发布报道称,首次发现了中国巨型隐身无人机在空中试飞的画面,引发了强烈关注。根据报道和卫星照片显示,这款采用隐身飞翼布局的新型无人机早在9月份就曾出现在中国西部某大型机场,其翼展达到惊人的42米,机长约22至23米,体型介于美国B-2与B-21隐身轰炸机之间。美媒甚至惊叹称,这款机型可能是世界上体量最大的隐身飞翼无人机之一,其尺寸已经超越了美军B-21,仅略小于B-2。不少军迷更是将其视作为"无人版轰-20"。

这款无人机采用了典型的翼身融合飞翼设计,拥有超长翼展与宽大的机体,有助于显著降低雷达反射截面(RCS)并提升升阻比,从而获得更长的航程与更高的隐身性能。目前推测该机最大起飞重量在50至80吨之间,内部弹舱容量或可达到15吨,最大航程甚至超过1万公里,无疑已经具备了战略级打击能力。按照现有判断,这架无人机不仅能够携带常规巡航导弹,还可能搭载"惊雷-1"这类大型高超音速弹道导弹,执行洲际打击任务。从作战概念上看,它已具备战略轰炸机的基本特征,只是将飞行员从机舱中解放出来,成为真正意义上的"无人版轰-20"。

然而,大型飞翼布局虽有优越的气动效率与隐身特性,却也带来极大的飞控挑战。飞翼没有垂尾或方向舵,俯仰与滚转控制依靠襟副翼完成,容易产生耦合效应,导致过冲、延迟或失稳问题。加之长翼展带来巨大的控制惯性,使得机动响应更加复杂。美军B-2在上世纪九十年代投入使用时就经历过大量飞控软件调试,中国此次实现稳定飞行,说明飞控算法与传感器系统已取得长足进步。业内分析指出,该机可能采用了"第二代飞翼"设计思路,即通过延长机身改善俯仰力矩不足的问题,使其在稳定性与控制性之间找到平衡。

在动力系统方面,有分析认为该无人机可能使用涡扇-18发动机。虽然这款发动机推力并不突出,但具有体积小、可靠性高、维护成熟的优点,特别适合航程长、飞行时间超过十小时的无人平台。凭借升阻比高达25左右的优异气动特性,即便是90吨级的大型飞翼,仅需四吨推力就能维持高空平飞,从而显著降低油耗并延长滞空时间。以此推算,这款无人机的作战半径可达到5000公里以上,若配备"鹰击-18C"等远程导弹,已具备打击洲际目标的能力。

这架飞翼无人机的战略价值在于,它不仅仅是一个"大号版的无人隐身轰炸机",更可能成为中国空军体系化作战中的关键节点。首先,它能作为远程隐身打击平台,承担深入敌后打击任务,在高风险区域执行无人渗透、精确轰炸或电子干扰行动。其次,它可以与歼-20等隐身战斗机协同作战,作为"外置弹仓"由有人机控制发射大型武器,弥补歼-20弹舱较小的短板,大幅提高整体火力密度。此外,它还可在作战体系中充当隐身加油机或通信中继节点,为隐身战斗机群提供远程支援,形成"有人机-无人机-无人飞翼"三级协同的新作战模式。

不过,从试飞到真正形成战斗力仍有一段漫长的路要走。大型无人机的控制链、安全冗余和通信中继要求极高,尤其是远程作战中对卫星链路的依赖,将成为潜在弱点。一旦通信被干扰或卫星中断,平台的自主能力就成为生死关键。此外,这种巨型无人机的维护与部署也极为复杂,需要大型跑道、封闭机库与专用维护体系,其成本与后勤压力不可低估。更重要的是,隐身突防并非万能,在周边密集的防空体系下,若缺乏电子战与远程情报支援,仅凭隐身难以确保突防成功,因此未来必须依托完整的体系作战。

从更宏观的视角看,这次无人飞翼的成功试飞,标志着中国空军正在从"防御型空军"向"进攻型空军"转型。长期以来,中国的远程打击力量主要依靠轰-6K与巡航导弹,打击范围虽远,但载弹量和突防能力有限。而隐身飞翼无人机的出现,将为中国提供一种全新的作战工具:它能在不暴露飞行员风险的情况下,深入敌方纵深实施远程打击,也能在体系内作为隐身支撑节点,为未来的空中作战提供更多可能性。

可以说,这架巨型隐身无人机不仅是一次技术上的突破,更是战略思维的体现。它象征着中国空军正在迈入一个更高层次的作战阶段--隐身化、无人化与体系化的融合时代。尽管这款"无人版轰-20"距离量产和全面服役仍需时间,但其意义不亚于轰-20本身。它让世界看到,中国不仅能造出隐身轰炸机,更能将人工智能与自主控制技术融入战略空军体系。未来,无论是真正的轰-20,还是其无人衍生型号,都将共同构成中国远程打击体系的双翼,支撑起新时代的战略空权。