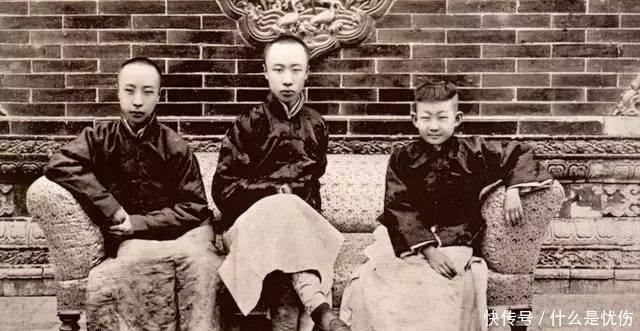

爱新觉罗·溥仪(1906年2月7日-1967年10月17日),光绪三十二年正月十四日生于北京什刹海边的醇王府。是道光皇帝的曾孙,光绪皇帝胞弟载沣的长子。

光绪三十四年(1908年)十月,慈禧太后和光绪同时生了重病。在光绪皇帝临死前一天,慈禧太后也行将不起,由于光绪皇帝无后,慈禧太后召见军机大臣,商量立储人选。军机大臣认为内忧外患之际,当立年长之人。慈禧太后听后勃然大怒,最后议定,立三岁的溥仪为帝,并让溥仪的亲生父亲载沣监国。

接着,光绪、慈禧在两天中相继死去。半个月后,溥仪在太和殿正式登基,由光绪皇后隆裕和载沣摄政。第二年改年号为宣统,就这样溥仪初次登上了大清王朝末代皇帝的宝座,即位时年仅3岁。

宣统三年(1911年)辛亥革命爆发,次年2月12日,隆裕太后被迫代溥仪颁布了《退位诏书》,宣告了清王朝的灭亡和延续了两千多年的封建帝制的结束。

溥仪虽然退位,但根据优待条件"皇帝"尊号仍存不废;仍在紫禁城过小朝廷生活。

溥仪在大学士陆润庠和侍郎陈宝琛辅导下学习汉文,在都统伊克坦教导下学习满文,在庄士敦指导下学习英文。除了读书外就是恶作剧了。

溥仪退位后仍在宫中的时候还用宣统纪年,有内务府、宗人府、慎刑司,有内监,故臣赠谥,不改衣冠。触犯王法者由慎刑司处治。

起初,袁世凯对小朝廷还极尽效忠,曾于民国二年元旦派人给溥仪拜年,隆裕太后于2月22日去世,袁世凯通电吊唁,全国下半旗致哀。

随着时间的推移,在紫禁城过着小朝廷生活的溥仪越来越放肆,鉴于此,参政院于1914年11月提出"维持国体建议案",要求政府对小朝廷予以管制。

此时的袁世凯不得不派人向溥仪提出七条"善后办法":

一、尊重中华民国,废止与国法令抵触行为;

二、用民国纪年;

三、赏赐只能用于家庭和家族,官民只能赐物,不能赐谥;

四、皇室机关不能对人民发告示,给处分;

五、皇室人员用民国服装;

六、由民国司法厅办理宫内犯罪案件,执事、太监违规由专任内廷警卫的护军长官处理;

七、裁内务府慎刑司。

七条"规矩"刚颁布时,对溥仪起到了一定的约束作用,溥仪随之对小朝廷做了一些整顿,遣散内监,裁撤机构,削减官员。

即使这样,有限的经费还是难以维持小朝廷,为了生计,太监们盗窃成风,溥仪则大肆出卖宫中古物,如金器、名画等。