大明王朝老朱家的名字,都很有内涵,也让人看不太懂。

咱们先来看一下都是些什么名儿,儿子辈的有朱樉、朱棡、朱橚、朱?等,不注明拼音的话,可能很多人不知道怎么读。我就是其中之一。

再往后的后裔们名字更奇葩了,朱公锡、朱慎镭、朱成钯、朱恩钠、朱恩钾、朱效锂等等,大家看这些名字,是不是有看金属元素的感觉?

没错,朱元璋在历史上有一个戏称:"中国元素周期表之父",当年我国学者翻译元素周期表的时候,很多名词没有对应的汉字来描述,想到朱元璋的子孙名字里有大量的特殊汉字,就灵机一动,从中选取了大量的字。比如镭、钯、锂等。

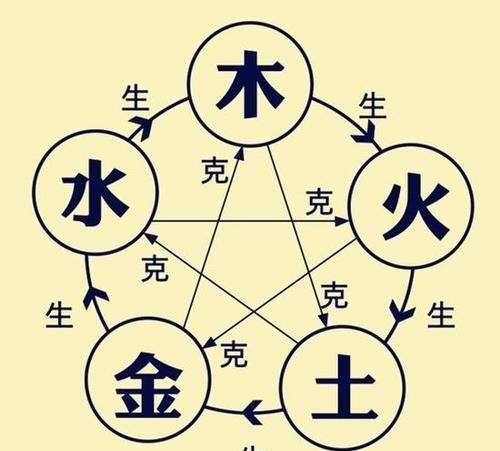

当然了,朱元璋的初衷绝不是为了方便翻译元素周期表。而是他很信五行之说,认为只要善用五行相生的规律,就能让明朝像五行一样永远循环存在下去。因而按照五行,给自己的后代规定了取名原则,每一代都与五行挂上勾。

朱棣这一辈从木,木生火,朱高炽那一辈就从火,火生土,就到了朱瞻基这一辈,土生金,就是朱祁镇这一辈,金生水,是朱见深这一辈。然后水生木,循环到最初。

这么操作,第一轮的时候还没什么问题,中国汉字那么多,够朱家子孙选用。第二轮、第三轮也还行,但越往后越不便。

汉字虽多,一旦被五行限制,也就没那么多了,而且再多的五行名字也赶不上朱家生子的速度。

朱家继承皇位的主支,有时候还会子嗣艰难,得从藩王过继,例如嘉靖帝。但旁支日子过得很好,无忧无虑的,除了造反之外,大概也只有美色这个追求了,几乎没有不好色的藩王,后院无数美女,留下了大量的子子孙孙。

据史料记载,洪武年间,朱家宗室只有58人,永乐年间有127人,但嘉靖八年已有8203人,万历三十二年约有13万,增长飞速,远远超过自然死亡的人数。

到了明末,宗室已成为明朝政府的一大负担,公认百万以上,不过近年有些学者认为没这么多,估计有68万。当然,无论是百万还是68万,都是非常庞大的数字。

许多大臣都在寻思减少宗室用度,节省财政支出。但历代明朝皇帝虽然也发愁这个事儿,态度却很明确,只要叔侄兄弟们不造反,不严重违反大明律,爱干嘛干嘛,不管。

朱家子孙们就放开了玩,但他们也有烦恼。每个儿子生下来,他的父亲首先发愁的就是名字,貌似所有好名字都被前几代选完了。

想到一个符合标准的好名字,上宗谱一查,不行,已经有人用过了,再想,还是已被使用。

若是随便选一个,又对不起自家高高在上的皇族地位。总不能让他们和升斗小民叫一样吧?比如小林,名字是好名字,但在大街上叫一声,最少有四、五个答应,这叫皇族的面子往哪放?

自古约定俗成,皇族的名字尽量用少见的生僻字,以此和普通百姓区分开,百姓也不需要特别去避讳,是一个双方都好的事情。这样一来,可供朱家选择的名字就更少了。

怎么办呢?别急,朱家有办法,开始生造汉字。创造了许多此前未有、晦涩难认的字。这也不难,只要用这一辈的五行偏旁,加上自己中意的名字,这新字就成了。

好吧,你家有皇帝,你家说是什么就是什么。

他们创得开心,却给咱们留下了难题,许多字根本没有收入字库,用各种输入法都打不出来。

说到底,这都是朱元璋造成的。如果他不规定名字中必须带有相生的五行属性,后代们不会为名字费尽心思。五行之外,还有很多可选择的余地。

虽然如此处心积虑,朱元璋的目的还是没有达成。明朝和历史上的所有封建王朝一样,没有逃脱王朝更替的命运,盛极而衰,亡于天灾人祸。

就有一些人说,朱元璋没有吃透五行属性。他只关注相生,却忘了五行也是相克的。我认为这种说法没有什么科学依据,明朝的灭亡和五行没关系。

所以说,朱元璋的后代名字难认,第一是因为被限制了必须使用五行偏旁;第二是因为朱家子孙太能生了,字少人多,不够用;第三是因为要和平民百姓有所区分,多选用生僻字;第四是因为许多名字是临时生创出来的,不见于别的文章或诗词,因而观之晦涩。