《三国演义》中,诸葛亮的智谋天下无双,不但用兵如神,还擅长洞察人心。流传于民间最有名的故事,就是诸葛亮的“空城计”。空城计,三十六计之一,意指虚虚实实,虚而示虚的疑兵之计,是一种疑中生疑的心理战,适用于敌强我弱的情况。众所周知,当年诸葛亮使用空城计,将司马懿率领的15万大军吓得慌忙撤退,从而赢得喘息时间,最终顺利撤退。然而,司马懿早就识破了空城计,他之所以撤退,其实是另有算计。

当年,诸葛亮因错用马谡,从而失去了战略要地——街亭。魏军得胜之后,司马懿马上率领15万大军向诸葛亮所在的西城袭来。不得不说,司马懿抓的时机真的不错,本来诸葛亮身边就没有大将,只有一众文官,唯一留守的5000士兵还有一半去运粮草了,只有仅仅2500人驻守西城,一旦司马懿攻城,整座城市便会瞬间失守。

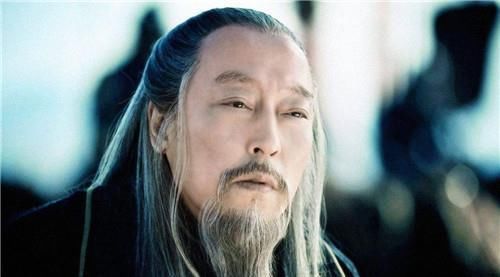

然而,诸葛亮却不慌不忙,他下令把所有的旌旗都藏起来,不允许士兵大声喧哗。此外,他又将四个城门打开,让士兵打扮成老百姓的样子,洒水扫街,他自己则领着两个小书童,带上一把琴,到城上望敌楼前安然坐下,慢慢弹起琴来。不一会,司马懿率领大军到了门口,他笃定诸葛亮一定是故布疑阵,城中必有埋伏。于是,司马懿果断下令退兵。

实际上,空城计只是诸葛亮、司马懿两个聪明人合伙演的一出戏,打从一开始,诸葛亮就把所有的希望都压在了司马懿的智商上,他不怕司马懿发起进攻,他只怕司马懿看不懂他的意思。幸运的是,司马懿没有辜负诸葛亮的期望,在两人对视的一瞬间,司马懿就读懂了诸葛亮摆出“空城计”的意图,于是下令退兵。

为什么这么说?因为司马懿的兵力占据绝对优势,正所谓“一力降十会”,无论诸葛亮有没有伏兵,他都可以轻松获胜,甚至拿下诸葛亮的项上人头。另外,就算司马懿再谨慎一些,他完全可以采取试探性攻击,比如围而不攻、派兵查探周边情况等。西城只是一座小城,就算有伏兵,城里能有多少?只要周围没有伏兵,诸葛亮就成了瓮中之鳖。

不过,司马懿何许人也?他和诸葛亮一样,都是拥有着长远战略眼光的人物。司马懿之所以会重新出山,最根本的原因就是魏国没有人能对付诸葛亮。换句话说,如果司马懿杀了诸葛亮,他最终也逃不过狡兔死,走狗烹的结局。实际上,诸葛亮和司马懿早已连成了命运共同体,况且他们俩都明白这一点。

然而,司马懿不能在众目睽睽之下,公然放走诸葛亮,他需要诸葛亮给他提供一个可以放他离开的理由。因此,诸葛亮摆出了空城计,只等他前来配合。事情后来的发展走向不用多言,司马懿借坡下驴,不仅保住了自己一条命,也让诸葛亮安然离去。怪不得专家说:司马懿不撤军,必定会死。