这两天台娱像被人猛地掀了桌子。

谁能想到,当年《风云》里清清冷冷的"幽若",会在47岁这年发出"不自杀声明"。

一句"法院见",把全网的心都拽到了嗓子眼。

先把时间线拉直。

八月,江祖平在社媒说有个"拍过戏、65%观众都认识"的女演员向她求助:身体不适时让电视台一位男工作人员帮忙拿药,结果被悄悄换成镇定剂,陷入昏迷,被性侵、被脱光偷拍。

她当时没指名自己,只说"朋友",理由很直接--怕妈妈伤心。

这个细节后来成了反转的火种。

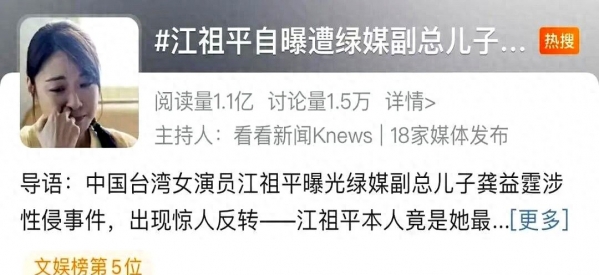

到了9月4日,事情全面引爆。

江祖平点名对方是她25岁的前男友龚某,称其下药性侵、偷拍裸照,还贴上"NPD人格"标签,表示已收到多名女性的相似爆料,准备走司法程序,索赔1300万新台币,并强调会把赔偿捐给流浪动物之家。

进度条直接拉满:士林地检署同日分案调查,已通知江祖平去做笔录,她说自己会带"关键证据"配合调查。

舆论场这边,反应像开了倍速。

龚某发文承认交往8个月、8月31日分手,但坚称"性侵不实"。

账号随后设为私密,他父亲出面放话"司法会还他清白"。

江祖平发声更猛:"不如去验伤""我朋友都看到你把我的房门锤坏""我只是需要一个真诚道歉。"这几句把"我就是当事人"的认领间接坐实。

第二天她再写"法院见",公布代理律师,给出时间点:9月10日前会水落石出。

9月6日,她又称收到匿名骚扰短信,私人号码被泄露,随即上架"不自杀声明"。

你能感到,她不是在表演,是在自保。

这件事为什么炸裂?

第一,人物反差。

很多人喊她"童年清纯女神",从《第八号当铺》到《新济公活佛》,她的银幕形象几乎是"不会出事"的那一挂。

第二,叙事结构很抓人:先"第三人称求助"铺垫,再实名控诉、然后"对方回应-她再回击",节奏像美剧。

第三,现实共鸣太强:女性在情感关系里遭到伤害如何举证、如何自证、如何对抗二次伤害,网友都懂这道题有多难。

当然,走到这一步,最该做的只有一个字:证。

她说有关键证据,外界最关心的就是完整证据链:药物鉴定、验伤记录、当晚出入记录、通讯与影像数据,以及她提到的"锤坏房门"的物证与目击者证言。

检方已经分案,这意味着会有取证、勘验、对质的程序推进。

与此同时,龚某单方否认与设私密,也属于常见的舆论止损动作,但"否认-设私密-家长发言"的三件套在如今的互联网,往往只会让路人更敏感:你到底怕什么?

这事里还有几处细思极恐的"行业注脚"。

江祖平一开始用"朋友"代称,很多受害者会这样做,因为她们知道,一旦实名,可能要面对汹涌的二次伤害:被嘲笑、被怀疑、被扒隐私,甚至被电话轰炸。

她说妈妈知道后哭了三个小时,这不是戏剧化台词,是每个家庭都会发生的真实反应。

"不自杀声明"的出现,更像是向外界释放一个求生信号:我并不打算伤害自己,如果发生意外,请知悉。

这句话在娱乐圈的语义已经变了味,背后是网络暴力与利益角力的共同阴影。

控诉里还有一个延伸点:她称对方与她交往期间试图性侵另一位女性未遂,此外有多名女性工作人员自述被龚某性骚扰或强制猥亵。

注意,这些都还在"他人爆料"层面,真实与否要等司法核实。

但这类"多人同向指认"的出现,是扩大影响力的关键变量,会让舆论的风向更倾向于"先保护可能受害者",也会让检方更重视取证范围。

社交平台的情绪场,就像一面镜子。

有人回忆起她的角色,说"幽若当年守得住一片清净,没想到现实这么糟";有人从公关角度解读:"承认交往、不认犯罪、拉家长背书,是传统PR剧本,但在有刑事风险的议题上,公关止泻是无效的,只有法务才能止血。"也有人提醒克制:"别把键盘当法槌,等证据。"这些声音交错,构成了今天的舆论现场。

别忽视一个细节:她说赔偿会捐给流浪动物之家。

这在情绪层面是一次"价值观对齐",对路人很加分;在策略层面,也是把注意力从"她图钱"这类旧式污名里抽离出来。

你可以说它是精明,也可以说这是一个懂媒体叙事的人在自救。

成年女性不是"无欲无求",但她非常清楚,公众期待正义,而不是账单。

从行业视角看,这事注定会有外溢效应。

平台、剧组、品牌会再升级内控与风控,类似"工作关系与情感关系边界"这类培训,怕是要被安排上日程。

还有一点值得说:无论结果如何,把电话、住址、直系亲属信息当作武器去"逼供",都是在伤害一个可能正在配合司法的当事人。

对任何案件,催更可以,别去私刑。

接下来可预见的节点:江祖平与检方的笔录、双方提供的电子数据勘验、目击者证言是否能对上、她提到的门锁与房门损坏能不能还原当时情境,以及9月10日她承诺的阶段性披露。

如果进入正式起诉,民刑双线会并行;如果证据不足,舆论就会反噬一切轻率的断言。

对男方而言,继续"全盘否认"是一种策略,但只要进入到取证环节,事实层面的东西会比话术更有力量。

这几年我们见过太多剧本:有人翻车是因为证据锤到发响,有人翻盘靠的是完整时空与鉴定报告。

互联网不是法庭,但每一次大案都是公众法治素养的集体考试。

看懂了"说法"不等于"司法",也就不容易被带节奏。

对受害者的共情不必打折,对程序正义的尊重也不能打折。

江祖平最后那句"法院见",像是一把刀,也像是一面盾。

她走上了一条艰难但清晰的路:用证据说话。

在《第八号当铺》里有句经典台词:世间万物皆有代价。

娱乐圈里也一样,爱与欲、权与名,每一步都要付出该付的成本。

现在,轮到证据开口,轮到程序给答案。

我们等,不催,更不闹,用一次"克制"的吃瓜,为真正的真相让路。