再被"科班出身"四个字卡住的人,真该看看辛芷蕾昨晚在威尼斯拿奖时的那双手--粗糙、带疤,像在替所有普通人告诉世界:起点低也能摸到天花板。

哈尔滨零下二十度的冬天,她干的第一份活是给商场开业剪彩举红绸。

礼仪小姐站一天腿抖三百次,她趁空在后台背广告词,声音被冻得发颤。

后来去面试广告,遇见梁朝伟,导演一句"放松"反而让她大脑空白。

那天回家,她把当天背的稿子撕了,只留下一张便签:先学,再演。

非科班的痛,是剧组不会等你。

拍《绣春刀2》前,武术指导看她像看花瓶,直接把刀扔过来:耍一遍。

她练了三个月,绑沙袋跑步,胳膊上青一块紫一块,最后一场打戏剪出来只有45秒,没人知道那45秒背后是碎了的指甲和半夜自己给自己贴膏药的狼狈。

拍《如懿传》金玉妍,她把朝鲜进贡的史料翻成白话,写了两万多字小传,连宫女的名字都编了来历。

同组演员笑她"用力过猛",她回:我不是学院派,只能用笨办法。

播出后,微博弹幕飘过"这妃子说话怎么带朝鲜味",她截图当奖状。

最狠的一次是《繁花》。

王家卫说角色要会跳拉丁,她当场愣住,还是点头。

两年里,她每周三次舞房,踩断三根舞鞋跟,练到脚趾磨出血泡。

成片里三分钟舞戏,镜头切到她背影时,腰板笔直,没人想到那背肌是上千次转圈练出来的。

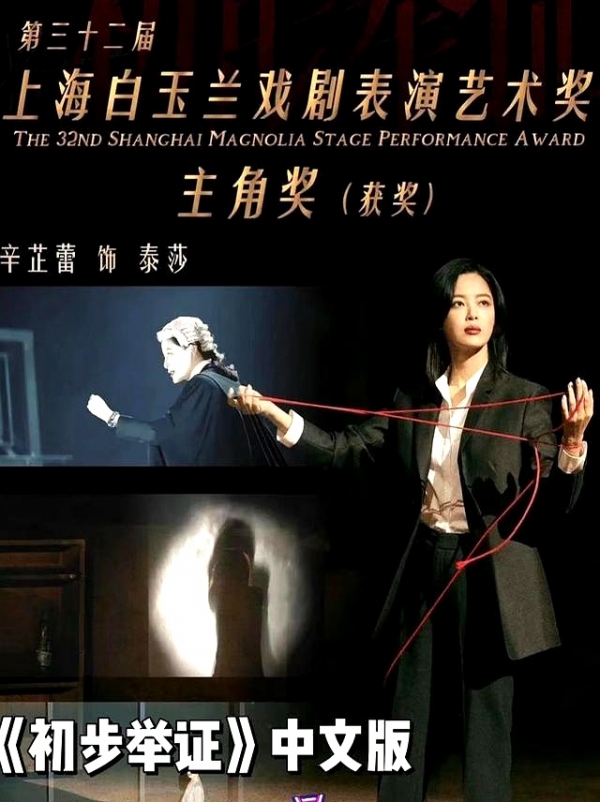

话剧《初步举证》更疯。

120分钟独角戏,24个角色,她得在台词本上做色块标记:红笔是检察官,蓝笔是被告,绿笔是父亲。

首演前夜,她紧张到胃绞痛,蹲在侧幕背"反对"这个词,背到第十遍突然哭出来,觉得自己像个临时抱佛脚的学生。

结果白玉兰奖颁给她时,评委只说了一句:这行最怕"不真",她够真。

威尼斯这次拿奖,很多人说靠运气,靠大导演。

其实电影《日挂中天》开拍前,她提前半年去云南山区学纳西语,把台词录成语音循环听。

采访时被问到秘诀,她挠头:没秘诀,就是怕听不懂对手戏演员的节奏,丢人就丢大了。

她的清醒在于从不说"我热爱表演"。

她只说:我怕下次没活干。

这话难听,但管用。

普通人想转行、想升职、想弥补学历差,缺的从来不是鸡汤,是这种怕掉队的恐慌感,以及恐慌后立刻去学的动作。

有人算过,从礼仪小姐到威尼斯影后,她用了十四年。

十四年听起来很长,可掰开看,不过是每一次出糗后立刻报班、每一次受伤后自己换药、每一次被质疑后多练十遍。

那些看起来最笨的重复,反而成了最快的捷径。

说到底,非科班不是短板,是提醒:没人给你兜底,只能自己多垫一层。

辛芷蕾的奖杯背后,藏着的不是逆袭神话,是普通人也能复制的笨功夫--怕就去做,做一次不够,就做到不抖为止。