东风41洲际弹道导弹作为中国战略核力量的核心组成部分,在维护国家安全方面发挥着不可替代的作用。一旦外部冲突升级到极端程度,这种装备的动用将涉及庞大资源投入。

从研发到生产,再到实际发射,每一个环节都体现了高科技领域的复杂性和资金密集型特征。

中国国防建设始终坚持防御导向,这种导弹的存在旨在确保和平稳定,而非主动挑起事端。评估其消耗时,需要综合考虑材料、工艺、维护以及基础设施等多方面因素,以求全面理解其经济含义。

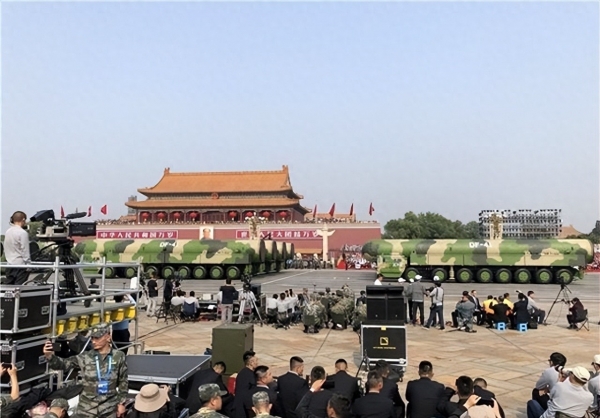

全球战略环境复杂多变,中国作为负责任大国,面对周边潜在风险时,需要可靠的威慑手段。东风41的射程超过14000公里,能够在短时间内抵达远方目标,这项能力源于长期技术积累。

项目从上世纪80年代启动,当时国际军备格局紧张,中国军工体系正逐步完善。科研团队针对固体燃料推进系统开展深入探索,通过多次地面模拟和成分优化,实现了燃烧效率的稳步提升。

这种推进方式比液体燃料更具优势,准备周期从数小时压缩到几分钟,大幅提高了作战灵活性。进入90年代,机动平台成为重点方向,设计人员开发出适应公路和铁路的发射车,确保导弹能在复杂地形中快速转移,避免被卫星锁定固定位置。

东风41在射程上从9000公里扩展到14000公里以上,精度从公里级精进到百米级。这种进步得益于导航系统的升级,融入北斗卫星数据和惯性陀螺仪,成本虽随之增加,但突防效果显著增强。

DF-5依赖井下发射,易受精确打击,而东风41的多平台设计,包括公路机动和铁路运输,极大提高了生存概率。发射车采用八轴底盘,材料选用高强度合金,能承受野外颠簸,中国版本在稳定性上通过雪地和崎岖路测试,减少了事故风险。

白杨M曾因路况问题发生倾覆,东风41团队则通过结构强化和平衡调整,避免了此类隐患。

生产阶段的资金消耗主要集中在高科技部件上。导弹壳体使用碳纤维复合材料,轻量化设计减轻了20%重量,同时提升了耐热性能,每吨材料采购价数万元,加工环节需精密设备,单枚壳体费用达数百万。

固体燃料约32吨,每吨成本5.5万元,总计近200万元,这种燃料配方经过多年迭代,确保远程飞行稳定性。发动机喷管9个,采用碳基缠绕工艺,抗腐蚀能力强,造价约270万元。

隔热层数百公斤,使用先进陶瓷,仅需几万元,但整体集成测试耗时长,质量控制严格,每步检验避免缺陷。精密电子如陀螺仪一组价值2000万元,飞行控制系统70万元,这些部件决定导弹轨迹准确性。

核弹头配置灵活,可选单枚大当量或多枚分导式,每枚小弹头当量数十万吨,造价约400万元,六到十枚总计数千万。

MX研发周期12年,成本68亿美元,每枚1.2亿美元(1985年值),东风41周期30年,总研发投入估算20亿美元,分摊每枚约1亿美元。中国产业链完整,避免进口溢价,单枚本体制造成本8000万美元左右,合5.6亿元人民币,加上弹头系统,总价达3亿美元,约21亿元人民币。

导弹需存放于恒温环境,温度控制在15至27摄氏度,防止部件老化,每年单枚维护费7000万元,包括定期更换电子元件和软件升级。基础设施如发射井和指挥中心,甘肃玉门等地已建数百个,每个井需混凝土加固和通风系统,单价上亿。

到2025年, silo建设持续推进,增强部署密度。指挥网络集成卫星通信,费用数亿,确保实时数据传输。

俄罗斯白杨M单枚3.5亿美元,东风41燃料量大、弹头多,技术复杂,成本相应高于21亿元,但性价比突出。

发射过程本身涉及即时资源调动。从警戒到点火,需燃料准备、坐标锁定和天气监测,专业团队操作,这些环节消耗数百万。

极端情况下,总发射费用达35亿元人民币,包括导弹本体、发射车损耗和后勤支持。公路发射车造价与导弹相当,铁路版需轨道改造,增加数亿元。

材料科学迭代推动壳体从铝合金到复合纤维,航空电子从微米到纳米级,抗辐射翻倍。推进发展靠跨领域合作,实验室设备亿级投资。

更新换代从DF-5到DF-31再到东风41,每代射程增30%,精度精进。

这种装备维护和平崛起,确保民众安全。中国尊重国际规则,积极参与维和,自1990年起派遣部队海外。外交深化互信,共同应对挑战。东风41高成本虽挑战,但机遇在于科技自主,彰显实力。

总体而言,发射一枚东风41消耗20至35亿元人民币范围,具体依配置而定。这笔资金换来战略平衡,远超金钱价值。在复杂国际环境中,这种投入守护国家尊严,促进全球稳定。