谁敢支持就制裁谁!特朗普摊牌了,60多国赞成也没用,投票被迫推迟?中欧日印已明确表态

据澎湃新闻报道,10月17日,伦敦国际海事组织(IMO)总部传出的消息让全球哗然。原定在此间会议上敲定的全球航运业"碳税"框架,被美国特朗普政府的一纸威胁硬生生按下暂停键,各方最终同意将表决推迟12个月。这场酝酿多年、关乎3万亿美元绿色转型市场的全球变革,没能跨过超级大国的霸权门槛。

事情的脉络本十分清晰。作为联合国专门负责全球航运安全与防污染的专门机构,IMO早在今年4月就已拿出《国际防止船舶造成污染公约》附件六修正案草案,核心是建立全球首个行业级强制性排放限制与温室气体定价结合的机制。该框架要求5000吨以上船舶2028年起逐步减排,2050年实现净零排放,超标排放需缴费,资金将用于发展中国家转型。当时投票结果显示,63国投下赞成票,中国、欧盟、日本、印度均在其中,反对的16国多为沙特、俄罗斯这样的产油国,美国则直接退出了谈判。

所有人都以为10月的会议只是走个过场,毕竟2/3多数赞成票的门槛看似早已满足。七家代表全球1/4运力的船东协会--包括日本、新加坡、挪威等国的行业巨头--还联合发声明呼吁"创造历史",波士顿咨询公司合伙人彼得·詹姆森也公开表示进程难以逆转。国际海事组织秘书长阿塞尼奥·多明戈斯接受法新社采访时,虽未回应美国威胁,却直言对结果"充满信心",他的底气来自IMO公约赋予的权力:签约国可检查甚至扣留违规外国船舶,美国想规避都难。

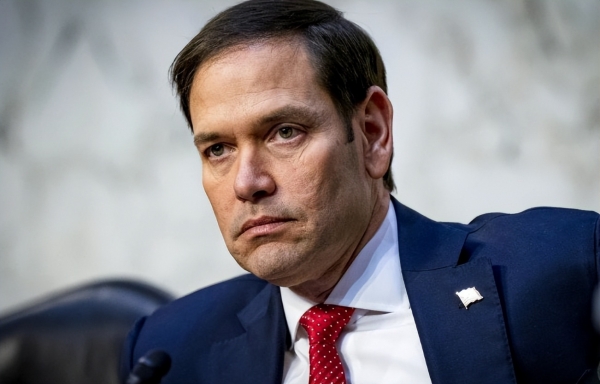

特朗普政府的反应堪称"政治突袭"。10月10日起,美国国务卿、交通部长、能源部长联署的声明接连抛出,威胁清单直白得近乎赤裸:支持该框架的国家,其船舶将被禁止进入美国港口、面临额外港口费,相关官员会遭签证限制甚至制裁。彭博社曾提及美国在探索关税选项,虽未在声明中明确,威慑意味已足够强烈。特朗普本人在社交媒体上更是将方案斥为"全球绿色新骗局",国务卿卢比奥则附和称"阻止了联合国对美国消费者的大规模征税"。

这套组合拳打下来,原本稳固的支持联盟出现裂痕。欧洲消息人士向法新社透露,一些对美国更敏感的国家开始动摇,弃权比例可能上升。最典型的是菲律宾,作为全球最大船员来源国,该国4月曾支持框架,如今却要直面美国签证限制的风险;加勒比海岛国依赖美国邮轮业,同样不敢硬抗。这种施压效果立竿见影,原本板上钉钉的投票最终变成了"休会一年"的决议。

美国的激烈反对根本不是为了气候,而是算着三本自私的账。第一本是政治账,特朗普正将"重振美国造船业"作为执政目标,需要向选民塑造"对抗国际组织、保护本土利益"的形象,IMO框架成了最好的表演道具。第二本是利益账,他背后的化石燃料大亨绝不允许航运业加速向新能源转型,那会直接冲击石油需求。第三本是技术账,美国造船业拿不出批量生产绿色船舶的技术,一旦碳税落地,其造的高排放船舶刚下水就会因成本劣势被市场淘汰。

对比之下,中欧日印的立场更显理性。中国作为新能源技术领导者,支持框架既是站在环保的正确一方,更是要争夺规则制定权,为自身产业创造有利竞争环境。欧盟则将其视为多边气候行动的关键一步,盼着为下月巴西COP30大会注入动力。日本、印度等国也清楚,早转型才能早掌握航运业未来主动权。这些国家的共识被美国强行打断,暴露的是全球治理体系的深层病灶。

更值得警惕的是事件背后的危险信号。美国这次用制裁威胁拆解国际共识,开创了极其恶劣的先例。IMO框架涉及的不仅是航运业那占全球3%的碳排放--这个数字超过多数工业国--更关乎多边机制能否解决人类共同危机。伦敦大学学院测算,框架若生效,2028至2030年每年可产生110至120亿美元资金,如今这些钱对应的技术研发、基础设施建设全被搁置。

中国已经做出反制。就在IMO会议开幕当天,中国施行《对美船舶收取船舶特别港务费实施办法》,对美资持股25%以上的船舶征收费用,涉及约3120艘国际船舶,这是对美国此前加征港口费的直接回应。

这场闹剧终会落幕,但留下的思考不会停止。60多国的共识抵不过一个国家的威胁,所谓"国际规则"在霸权面前竟如此脆弱。特朗普或许能为短期政治利益拖延一年,但航运业向绿色转型的大趋势,绝不是谁的威胁就能逆转的。