特朗普的总统专机,绕着中国边上飞,莫迪不见他,李在明对华喊话

特朗普的亚洲三国之行尚未启程,为何就遭遇莫迪的 "避而不见"?

李在明在此时高调释放对华友好信号,背后是单纯的经贸考量,还是区域战略的重新布局?

这场看似常规的外交行程,正在折射出亚太地区外交格局的深层变化。

美国总统特朗普

根据白宫公布的消息,特朗普将于10月24日晚登上总统专机,先后对马来西亚、日本和韩国展开访问。

从地缘位置上不难发现,这三个国家都分布在中国周边,这也意味着接下来几天,特朗普的总统专机将"绕着中国周边飞"。

但他心心念念的访华之行,暂时还没有得到中方的回应,因此只能绕着中国"打圈转"。

而从核心诉求来看,特朗普此次亚洲之行,始终围绕着国内政治的功利目标。

作为开启第二任期还不满1年的总统,他急需通过外交成果巩固政治支持,尤其是在经贸领域制造 "突破性进展",以回应国内制造业和农业群体的期待。

特朗普急需回馈选民期待

为此,他将中美经贸磋商、韩美关税谈判作为行程的重中之重,甚至提前放出 "对达成贸易协议持乐观态度" 的风声。

但这种急功近利的外交模式,恰恰忽视了盟友的核心利益诉求。

对印度而言,美国以 "制裁俄油进口" 为由加征50%关税,直接冲击印度炼油业的利润空间,而要求开放农产品市场,更会损害莫迪的选举基本盘。

在这种背景下,莫迪以 "排灯节庆祝" 和地方选举为由,缺席东盟峰会,实则是对美方霸权施压的理性规避。

此前,莫迪曾两次公开否认特朗普的通话声明,已充分暴露美印战略互信的裂痕。

印度总理莫迪、美国总统特朗普

与特朗普的功利外交形成鲜明对比的是,中国周边外交凭借互利共赢的理念持续收获成效。

面对特朗普的即将到访,韩国总统李在明提前喊话,称 "不能将中国拒之门外",这本质上是对中韩深度经济绑定的清醒认知。

中韩在半导体、汽车等领域虽存在竞争,但合作仍是主流--

比亚迪与现代汽车在新能源领域的技术协同,京东方与三星在显示面板的产业链互补,都印证了 "合则两利" 的现实逻辑。

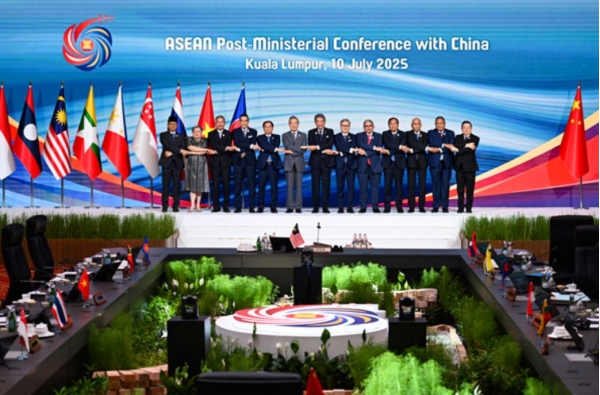

更重要的是,中国与东盟的合作势头,为周边国家提供了清晰的示范:

今年前三季度,中国对东盟进出口总值同比增长9.6%,自贸区3.0版谈判全面完成,中老铁路、雅万高铁等项目持续释放经济红利。

中国与东盟深化合作

这种 "亲诚惠容" 的合作模式,显然比美国的 "施压胁迫" 更具吸引力。

特朗普外交的困境与中国周边外交的成功,根源在于两种截然不同的外交逻辑。

特朗普奉行的 "美国优先" 战略,本质上是将盟友视为服务自身利益的工具,在要求盟友配合 "印太战略" 的同时,又以关税、制裁等手段损害其经济利益。

这种矛盾在韩美关税谈判中表现得尤为明显:

美方要求韩国全额现金投资3500亿美元,而韩方坚持 "贷款 + 担保" 的分期模式,本质上是对美方不合理诉求的委婉抵制。

韩国总统李在明

反观中国,始终坚持 "睦邻、安邻、富邻" 的理念,在与周边国家合作中尊重彼此核心利益。

例如中国与马来西亚既开展 "一带一路" 基础设施合作,又在中美经贸磋商中为双方提供中立沟通平台。

这种不搞阵营对抗的做法,让周边国家更愿意主动靠拢。

值得注意的是,李在明的对华示好和莫迪的战略回避,也反映出中等强国在多极化趋势下的自主选择。

韩国不再愿意被绑入美国的对华对抗轨道,而是寻求在中美之间保持战略平衡;

韩国急于修复对华经贸关系

印度则延续 "战略自主" 传统,既不放弃与美国的合作,也不愿牺牲与俄罗斯的能源关系和与中国的经贸往来。

这种 "去附庸化" 的趋势,恰恰印证了中国周边外交的高明之处--

通过打造利益共同体,让周边国家主动选择与中国深化合作,而非通过施压迫使对方选边站。

特朗普的亚洲行注定难以达成预期目标,因为他始终未能理解,在当今的亚太地区,霸权逻辑早已行不通。

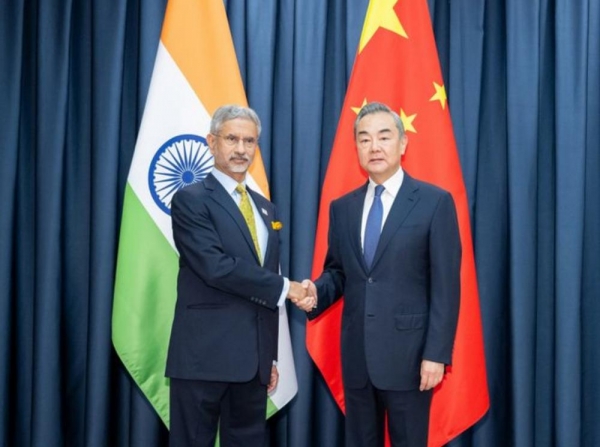

中国通过持续深化与周边国家的互利合作,不仅赢得了广泛的政治互信,更构建了不可替代的经济纽带。

中印开展外交接触

从李在明的务实表态到东盟国家的积极响应,再到莫迪对霸权压力的委婉拒绝,这些信号共同指向一个清晰的结论:

只有坚持互利共赢的合作理念,才能在亚太地区的外交博弈中占据主动。

这场外交行程的反差,或许正是新旧国际秩序交替的一个标志。