李大嘴大嘴读史

西汉这架庞大的国家机器是怎样运转起来的呢?

《汉书·高帝纪》中说的很清楚,“天下既定,萧何次律令,韩信申军法,张苍定章程,叔孙通制礼仪,陆贾造《新语》”,这五个人各司其职,搭建起国家的框架。

萧何、韩信大名鼎鼎,张苍、叔孙通也有耳闻,但陆贾多少有些名不见经传。

其实,不管是《史记》还是《汉书》,陆贾都有传记,但他的传记给人以避重就轻的感觉。在一般的印象中,陆贾就是一个说客属性的人才,他最大的功绩是凭着一张嘴说服南越臣服汉朝。

大嘴想说,陆贾的地位被严重低估了。

首先,我们来看陆贾的资历。

《汉书》中,陆贾第一次出场实在公元前207年9月,刘邦挥师西进关中,派出郦生和陆贾作为使者,去说降峣关的秦军守将。

从这一点看,陆贾也算是“老革命”了。

其次,我们来看陆贾的官职。

在刘邦和汉文帝时代,任命了多达数十名中大夫,这些中大夫,都是某一方面的专家,这些人组成一个顾问团,以备皇帝随时咨询,陆贾是这些人当中唯一的“太中大夫”,相当于皇帝的政研室主任。

《汉书》里记载了这样一段对话,陆贾经常在刘邦面前称引《诗经》、《尚书》等儒家典籍,但刘邦讨厌儒生,因而骂道:我马上打得天下,要诗书何用!陆贾反驳说,“马上得之,宁可以马上治乎?”

刘邦被陆贾喷得下不来台,就让陆贾著书立作,阐述治国之道。

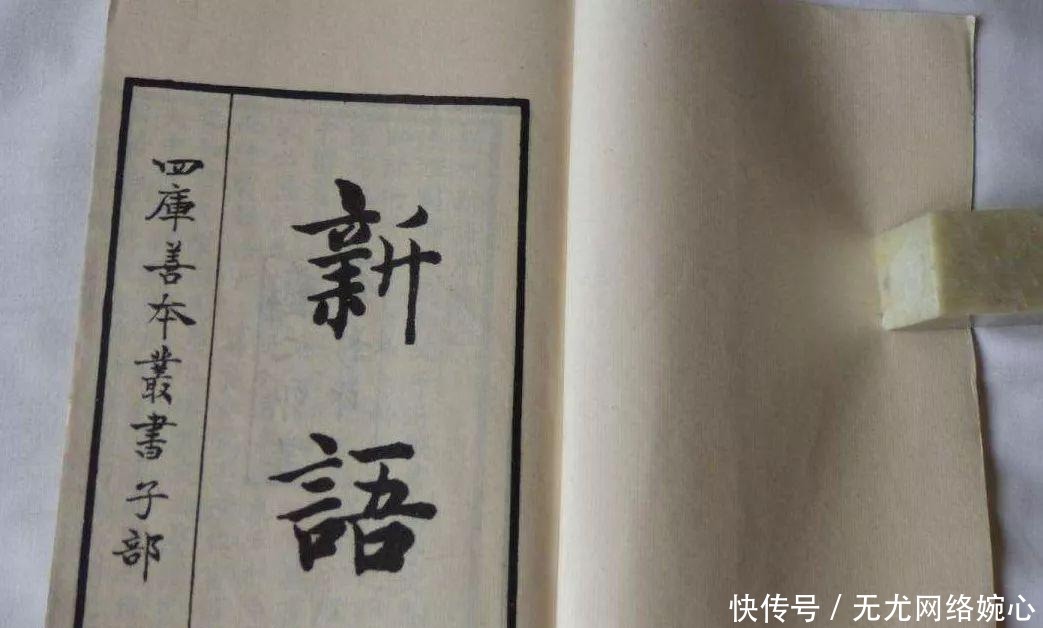

陆贾博学多才,以“道”为体,以“儒”为用,集儒、道两家学说于一身,很快写成了《新语》十二篇。

为什么叫《新语》呢?

陆贾并没有鹦鹉学舌地背先贤们的著述,而是另辟天地,把自己对国家的兴亡成败的全新见解阐释出来,没有套话,没有老话,都是“与时俱进”的新话,所以刘邦把这十二篇文章命名为《新语》。

《新语》是中国历史上第一部由帝王命名的书,宋神宗命名的《资治通鉴》是1300年以后的事了。

《新语》的十二篇文章分别是:道基、术事、辅政、无为、辩惑、慎微、资质、至德、怀虑、本行、明诫、思务。

在《新语》中,陆贾针对汉初特定的时代和政治需要,以儒家为本、融汇黄老道家及法家思想,提出“行仁义、法先圣,礼法结合、无为而治”,为西汉前期的统治思想奠定了一个基本模式。

陆贾著书立说、劝刘邦祭祀孔子,使中国社会从“耕战型”转化为“耕读型”,中国人从此以“诗书传家”为荣。

《新语》奠定了陆贾的地位,如果说,张良是“帝师”,但张良更多的是在打天下时出谋划策,陆贾虽然连封侯都没有轮上,但历史地位应该高于汉朝初期绝大多数的将相诸侯们,说他是“国师”也不为过。

在《新语》中,陆贾第一次总结了秦朝二世而亡的教训,后来贾谊的《过秦论》提出的所谓“仁义不施,攻守之势异也”,其实是陆贾的观点。

因为陆贾写《新语》的时候,贾谊还没生出来。

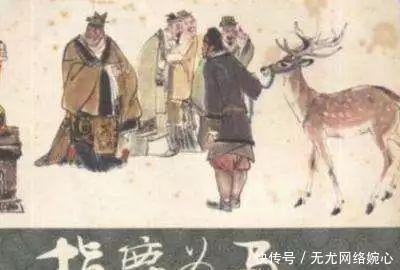

在《新语》中,陆贾首度讲了“指鹿为马”的故事,一百多年后,司马迁把这个故事稍加修改写进了《史记·秦始皇本纪》。

在刘邦去世之后,吕后大权在握,陆贾看清楚了事情发展的走向,称病告退。

但是,当局势恶化,刘氏江山有易主危险的时候,陆贾又出山了。

陆贾从退隐地好畤来到了长安,找到了正在长吁短叹的时任宰相陈平,“为陈平画吕氏数事,平用其计。”

陆贾出的什么主意呢?“将相和”、“深相结”。简而言之就是拉帮结派,把忠于刘氏的文武大臣拧成一股绳,形成合力。

后来事情的演变果然如同陆贾所料,关键时刻,陈平、周勃等文武大臣携手诛灭诸吕,拨乱反正。

所以,《史记》和《汉书》都说:“及诛吕氏,立孝文,贾颇有力。”

陆贾还有一本重要的著作,那就是已经失传的九卷《楚汉春秋》。

由于陆贾亲历了秦末楚汉相争的八年,他用自己的亲身经历写成了这本难得的当代史,比司马迁写《史记》早了一百多年。

司马迁应该是看过《楚汉春秋》的,事实上,《史记》中很多史实应该就是来自这部更像“亲历者说”的《楚汉春秋》。

但《史记》全文只字未提《楚汉春秋》,司马迁只在《郦生陆贾列传》中说“余读陆生新语书十二篇,固当世之辩士”,把陆贾的地位固定在“辩士”的位置上。

意识形态从来都是重要的事情,陆贾的功劳虽然被有意无意地歪曲、抹杀,但仔细探究下来,只言片语、蛛丝马迹都能看出陆贾难以掩盖的光芒。

或许,司马迁和班固都没有意识到陆贾的重要性,如果是明知而故意为之,那就有些不厚道了。