25国反制美国,莫迪收到了好消息,中方大使在关键时刻发声力挺:坚定同印度站在一起

据报道,2025年8月,这场看似"物流小事"却引爆全球舆论的风暴,恐怕连特朗普和白宫都没料到。美国挥舞关税大棒,打击印度、惩罚中国,结果反噬全球供应链。联合国万国邮政联盟最新数据,已有25国宣布暂停向美国寄送包裹,俄罗斯、韩国、法国、德国、意大利、西班牙、印度、日本、澳大利亚、新加坡、泰国等国几乎一夜间"集体断供",美国本土的电商和物流体系顿时陷入"瘫痪预警"。

美国这轮"包裹战争"起因并不复杂。特朗普政府叫停了对小额进口包裹的免税政策,要求所有入境包裹都要严格报关、提前电子数据申报。俄罗斯邮政直接暂停所有发往美国的商品邮寄业务,普通信件还能勉强流通,但涉及商品的跨境包裹彻底"卡死"。韩国、印度、法国、德国、意大利、葡萄牙、奥地利、丹麦、比利时、瑞典、瑞士等欧洲国家,以及日本、澳大利亚、新加坡、泰国等亚太经济体,纷纷"甩手不干",邮政渠道直接封死。

这些国家的动作绝不是"跟风"--美国新规下,包裹清关时间不确定、关税金额大幅上涨,申报责任和物流风险全部转嫁给发件国邮政。韩国邮政甚至明说,EMS也停了,用户只能通过UPS等商业公司寄快递,而所有关税都得收件人自己买单。保加利亚邮政也明确,美国要求的电子预申报数据必须实时传输给美方,不达标就退包裹或销毁。印度邮政、澳大利亚邮政、新加坡邮政等老牌国际物流玩家也果断跟进。物流链一断,跨境电商商家焦头烂额,美国消费者成了最大的"受害者"。

美国自诩为全球自由贸易秩序的"守门人",结果一己之力把自己变成了邮政"孤岛"。美国全国公共广播电台和凯托学会的报告算得很明白:美国取消小额包裹免税,最先受伤的是美国本土的低收入群体,因为他们最依赖跨境电商和"便宜货";物流企业、第三方仓储、清关代理也会雪上加霜,成本激增、时效崩溃,最后连美国本土的消费信心都要跟着掉队。

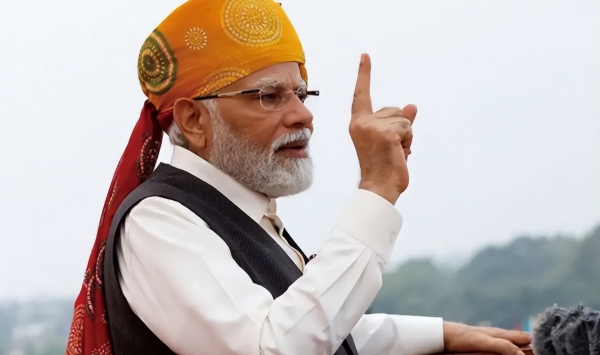

更有意思的是,这一切发生的时候,印度正全力抵抗美国的关税暴击。美国对印度输美商品加征的25%惩罚性关税正式生效,印度对美出口的关税税率飙升到50%。纺织、服装、皮革、珠宝、食品、海产品等劳动密集型产业首当其冲,482亿美元出口面临生死考验。美印贸易谈判僵持,五轮磋商无果,特朗普四次打电话找莫迪都被直接"挂断",印度总理莫迪公开表态:"无论压力多大,印度都不会妥协,农民和小企业家的利益高于一切。"

压力山大的莫迪突然等来了一个"好消息"--全球包裹暂停潮直接反噬美国本土,美国消费者和企业主叫苦不迭。美国的贸易"制裁武器",没砸中印度,反而砸在了自己脚上。全球物流链本身就是"命运共同体",一旦美国强行加码,谁都能用脚投票。印度出口商一下子多了喘息空间,转向中国、东盟、拉美、中东等新市场,政府大力推行制造业升级和出口多元化,2000亿卢比的出口促进计划即将启动,银行信贷、财政补贴、减税降费,"印度制造"标签铺天盖地。印度央行也表态,已准备好应对汇率和金融风险,确保中小产业和就业不被贸易战拖垮。

这时,中国驻印度大使徐飞洪在"上合组织2025年峰会"论坛上的发声,格外引人注目。徐飞洪不仅直接批评美国是"贸易霸凌",还罕见地为印度仗义执言:"沉默只会助长霸凌,中国坚定与印度站在一起。"他一针见血指出,美国关税战扰乱多边贸易体系,损人利己,破坏公平正义。中印应该团结,成为亚洲经济增长的双引擎,合力推动世界格局向多极化演进。印度媒体高度评价中国大使的表态,认为这体现了中印关系的战略回暖,也是对美国单边主义的有力反击。

美国对印度关税暴击,印度顶住压力没低头,反而获得了中国等新兴大国的外交和舆论支持。全球物流暂停潮让美国的贸易战陷入"自杀式循环",美国人自己也成了规则变化的最大受害者。美国的跨国企业和本土消费者本想借用"友岸外包"把制造业搬到印度,结果半路被关税和物流新规绊倒,印度出口企业有了喘息的窗口,美国企业转移链条的计划也被打乱。