黄巢虽然残忍,却做了件好事:为我国破除了危害近600年的祸根

《--【·前言·】--》

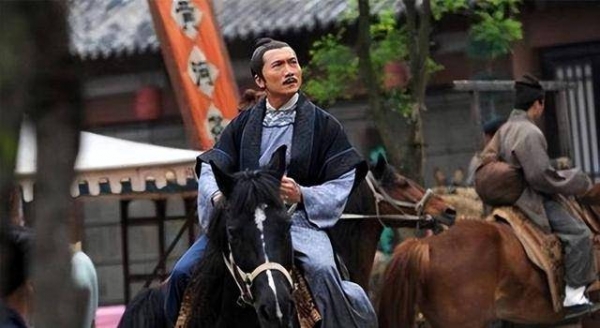

874年的长安,宫廷依旧歌舞,饥民却在郊外饿死。天下灾荒频仍,盐价高涨,官府榨取不止。一个叫黄巢的盐商子弟,在绝望中举起了刀。

那一年,他五十三岁,三次科举落第,心中积满愤恨。没有人想到,这场失败的起义会成为中国贵族制度的坟场。

盐商与科举

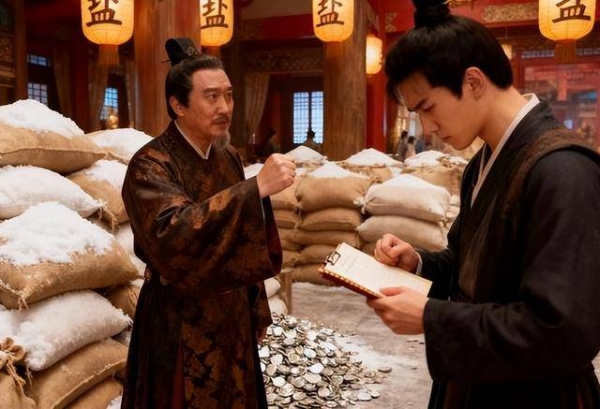

盐贩的家族在唐代社会中被视为"商贾",虽富但卑。黄巢出身冤句盐商之家,家境殷实,往来盐车成队,却始终无法进入士族的世界。唐代的社会结构表面以科举选士,实则仍由门阀控制。"五姓七望"牢牢掌控朝廷仕途,从吏部到门下省,几乎无寒门之席。

黄巢聪慧好学,五岁能诗,家人视他为改变命运的希望。唐代科举极严,进士科三试九场,录取率常年在百分之一到二之间。诗赋策论之外,还需面试"身言书判",形貌、口才、举止皆被考察。主考官看到考生姓名即可辨出出身。黄巢的姓氏、口音、家族都透露着商贾的痕迹。

他三次参加科举,两次文举,一次武举。第一次落第后,他自责不够勤学;第二次落第时,已察觉到其中不公;到第三次,连武举也因"形貌粗恶"被拒,他彻底明白,门阀的门从未为他这种人打开。

落榜后,他写下《不第后赋菊》,"待到秋来九月八,我花开后百花杀。"这首诗后被传为他性格的写照。诗中透出的锋芒,并非才情的张扬,而是压抑的宣泄。一个被堵死的才子,开始寻找另一条出路。

唐玄宗之后,朝廷政治日渐腐败。宦官与藩镇争权,中央财政崩溃。安史之乱让长安的繁华变成灰烬,也让贵族重新夺回土地。藩镇割据、节度使拥兵自重,皇帝依靠宦官维系权力。豪门并地,平民无田。

盐政更是百姓的苦源。盐为专卖,盐价高昂,官府中饱私囊,商人被重税压榨。黄巢的家族靠走私盐发迹,游走于合法与非法之间。盐车行经的地方,到处是饥民与衙役。在一次押运途中,他见到因交不起盐税被杖毙的老农。那一刻,心底的怨火燃起。

873年,山东大旱。麦苗焦枯,黄河干涸,百姓食草根树皮。官府依旧征粮,豪族仓满。黄巢见灾民沿路讨饭,饿死于沟渠,盐价却被官吏抬高三倍。他心知,这样的朝廷已无可救。

五十三岁的他,不再去长安,不再读书。他开始用积蓄购粮、买马,招收饥民,名义是保乡防盗,实为起兵之始。关东一带饥民聚集,盗匪蜂起,社会秩序崩坏。盐商成了领袖,饥民成了军队。

874年冬,汴州一带首先爆发王仙芝起义。王仙芝也是盐商出身,数月间攻占数州。黄巢率部响应,举旗于冤句。两支起义军在河南会合,势力猛增。唐廷初不重视,派宋威率军围剿。

起义军以游击应战,十日连破八城。汝州陷落,唐相王铎的堂弟被俘。长安震动,潼关戒备。唐军调度混乱,各镇互不协作,反被义军牵制。

黄巢的军队在战斗中迅速壮大。起义者多为饥民与破产农,纪律松散,却凶悍异常。朝廷一次次围剿,终未奏效。年末,义军虽损失惨重,却依然生存。王仙芝见势危,倾向接受招安,黄巢则坚持抵抗。

两人矛盾公开化。裴偓以宣抚官名义设宴劝降,王仙芝心动,黄巢怒斥其贪功求荣。他当众击打王仙芝,称"此举自灭"。宴后,两人彻底决裂。王仙芝南下,黄巢北返。几年后,历史印证了他的判断。

南征岭南

王仙芝战死黄梅,残部投归黄巢。义军重新统一,势力扩张。黄巢自号"冲天大将军",改元"王霸",设官署,公开与唐廷对抗。他已不再是地方叛军,而是自立政权的首领。

878年春,他决定南下。北方连年战乱,粮荒严重,南方富庶,朝廷防备薄弱。这是一场大胆的战略转移。义军渡过长江,接连攻克江西、浙西诸郡。沿途官军望风而逃,地方官多弃城而去。短短数月,大片土地失守。

入闽后,黄巢攻福州。守将韦岫仓皇逃跑。福建全境陷落,唐廷派兵再征,却因山道险阻而失败。黄巢军士气高涨,南进至岭南。他的目标是广州。

广州是唐代国际贸易中心,市舶司年税占全国财政约一成。波斯、阿拉伯、印度商人常年居住。黄巢打下广州意味着切断帝国的外贸命脉。

879年三月,义军抵达城下。城防坚固,守军约两万。黄巢分三路进攻,昼夜猛攻三日。城破之时,节度使李迢被斩。随后是大规模屠杀。史载"杀商胡十余万",虽数目夸张,但屠城无疑。街市焚毁,港口封闭,外商尽灭。珠江两岸尸漂数里。

屠城后的广州寂静如坟。焚烧的香料、沉木、丝绸在空气中混合成刺鼻的味道。黄巢下令整顿军纪,但无力控制。士兵四处抢掠,仓库空空。气候湿热,疫病暴发,北方士卒成批病亡。岭南成了坟场。

大军损失惨重。黄巢意识到南地难守,决定北返。他召工匠在桂州凿山筑渠,疏通灵渠七百里,制造木筏上千。灵渠贯通湘江与漓江,是他撤军的生命线。

北返途中,潭州守军拒降。黄巢命部将尚让强攻,一昼夜攻破。城破之日,湘江染红。接着又攻下江陵,歼灭唐军主力。唐廷节节失地,形势急转直下。沿途百姓望旗而降,藩镇防线全面崩溃。

这时的义军人数已逾二十万。士气高涨,口号响彻:"黄天当立,唐运已衰。"唐僖宗仓皇逃往成都,东都留守刘允章开城迎降。潼关守军望风而逃,黄巢大军顺势西进。881年正月,长安城门洞开。

从山东盐贩到长安帝座,黄巢用了七年。一路血火,连胜连败,最终走到帝国的心脏。没人知道,接下来等待他的不是胜利,而是长安史上最惨烈的一场浩劫。

长安之劫

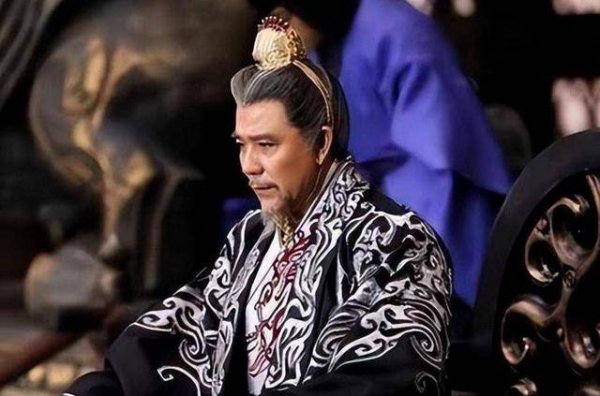

881年正月八日,黄巢入长安。潼关早已失守,唐僖宗仓皇逃往成都。守城兵弃械逃散,宫门大开。黄巢率大军入宫,登含元殿称帝,国号"大齐",改元"金统"。他宣布"赦天下",但对世家门阀毫不留情。那一刻,六百年门第政治的命脉被切断。

入城之后,局势彻底失控。长安百年积累的财富成为掠夺目标。宫殿焚毁,坊市洗劫,富户被逐屋清抄。黄巢的军队由饥民、盗匪、降兵组成,纪律松散。士兵在金光门外杀人夺粮,火焰三日不熄。

黄巢下令搜刮财富,称为"淘物"。凡藏金者斩,隐银者杀。各坊设官登记,金银堆积如山。富户数百年积蓄在几日内化为灰烬。士族大宅被焚,珍籍毁于火中。谱牒、契约、田册、家藏文书在焚烧中化为尘。

他又下令焚毁奴籍与地契。部曲制度因此崩溃,奴仆得以脱身。庄园佃户重获自由,土地所有权在混乱中失效。数百年以谱牒维系的社会等级,在一夜之间消失。

毁灭并未带来秩序。长安的官员被屠,文吏逃亡,粮仓被抢。城中断粮断水,疫病蔓延。尸体堆积街巷,无人掩埋*宫城成空壳,市肆成灰烬。黄巢试图重建秩序,设百官、开科取士,却无人响应。

唐朝残余力量在外围集结。李克用率沙陀骑兵自太原南下,朱温于汴州整军待发。唐将张浚、王铎等联手围攻长安。882年冬,梁田陂一战,黄巢大败。沙陀骑兵突入阵中,义军死伤数万。汴水两岸尸横成堆,血流入河。

败势已定。黄巢退出长安,东向汴梁。留在城中的百姓被掠一空,宫室被焚,城郭化为废墟。唐廷重入长安,发现宫墙焦黑,太极殿残柱犹存。京城从此不再恢复旧日繁华。

山尽血枯

黄巢带着残部东逃,沿途不断遭追击。李克用、朱温、张浚三路合围,形成铁桶。洛阳、汝州、陈州皆被攻破。义军转战数千里,粮尽人乏。尚让等旧部投降,队伍只剩数千人。昔日数十万大军,化作乌合残兵。

883年春,唐军重新夺回长安。李克用入城三日,纵兵焚掠。长安城再次陷入火海。黄巢已无力反攻,只能东退山东故地。沿途饥民随行,病者遍野。一支起义军,走到尽头。

884年七月,封丘大战,黄巢再败。沙陀骑兵在汴水边截击,义军崩溃。尸漂数十里,残兵仅千余。黄巢逃至泰山狼虎谷,被部下出卖。围困数日后,他拔剑自刎。死时五十七岁。尸体被弃,葬处无碑。

唐廷宣称"平定贼乱",但帝国已名存实亡。长安空城,国库空虚,藩镇自立。十余年后,朱温篡唐,五代十国拉开序幕。一个新的权力结构在战火中成形。

旧日的门阀再未回到权力中心。魏晋以来的贵族政治,以黄巢之乱为终点。家族谱牒断绝,贵族姓氏消失在史书。支脉南迁,变成地方小绅。再无凭门第入仕之制,科举成为唯一通道。

唐末以后,长安贵族墓志减少九成以上。五代官僚出身普遍平民或军人。史料断层印证了一个事实:黄巢的屠戮,终结了中世贵族。

战后废墟中,佃农脱籍,土地重新分配。旧社会的奴隶与部曲消失。朝廷再建时,士人体系已转向寒门。从此,门阀不再决定命运,血统不再通往权力。

长安的宫阙化灰,魏晋的门第在火中殆尽。黄巢没有建立新秩序,却摧毁了旧世界。他败亡的那一年,中国的贵族时代也随之死去。血火洗净门阀,史书掩埋了名字。

九世纪的余烬里,新的社会结构正在生长。科举取士成为常态,军功出身的将领进入中枢。贵族的谱牒灰飞烟灭,平民的子弟登上官场。历史的断层,被一个盐商之子劈开。

黄巢残忍,长安惨烈,但那场灾变,彻底烧断了六百年的枷锁。从此,士族门阀不复存在,贵族秩序成为过去。一个崭新的时代,从废墟中开始呼吸。